The world

“建筑和城市中的无名特质不能被建造,只能间接地由人们的日常生活所产生。正如一朵花不能被制造,而只能从种子中产生一样。” ——克里斯托弗·亚历山大

////////////

本期案例研究:成都 西村大院

01文化于空间:“小小的四川盆地”和“大大的火锅”02社会于空间:“社会生活的激发器”03经济于空间:以普通市民的消费力为依据来制定城市物业模式04运营于空间:商业策略下的空间生成

写在前面

传统意义上讲,设计师的工作从接到任务书开始,根据明确工作内容界定空间场所,这样的流程往往会导致项目后期出现空间限制产业链条可持续的问题。而一个社会属性的物理空间,其生产流程的启动则远先于此,它涵盖着规划拿地、策划定位、产业逻辑与概念设计、经济平衡预判等各个方面,其根本是解决各方参与群体的利益平衡,最终实现的是城市综合价值的平衡。

在前期步骤中所涉及的三方群体——政府、投资方、用户,各自承担着不一样的角色。政府部门是规划、授权与监管方,既希望地产开发能够带动经济增长,也希望以更好的生活吸引人才定居;投资方是生产的动力,它们将地产运作视作金融工具,希望其能够作为资产或是商品完成资本的增值;用户则是消费的动力,希望能够获得更适宜的生活。

设计师则是这其间最为重要的调和剂,建筑作品也从本质的空间价值上升为社会、经济、人文、自然共同作用的产物。本篇将以西村大院为例,具体阐述社会经济发展逻辑下的空间生成过程。

西村大院鸟瞰 ©陈忱

文化于空间 “小小的四川盆地”和“大大的火锅”

建于2015年的西村大院位于成都市青羊区,占地面积约4.2万平方米,是总建筑面积约13.5万平方米的城市商业综合体项目。这个约200米*200米的“巨构”大院,临街环绕而建、朝北开放,三面围合、一面设置两条巨型立体跑道,院中是开阔的公共空间、竹林和足球场。

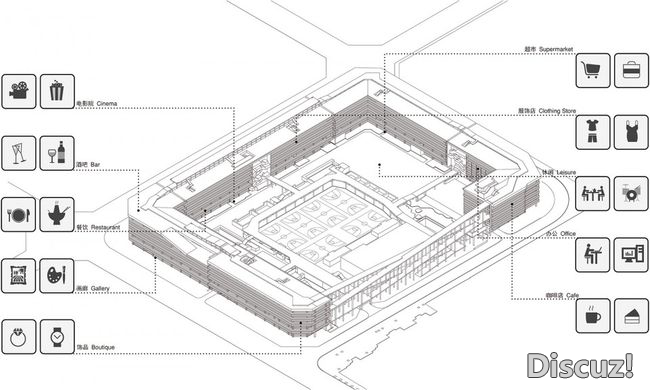

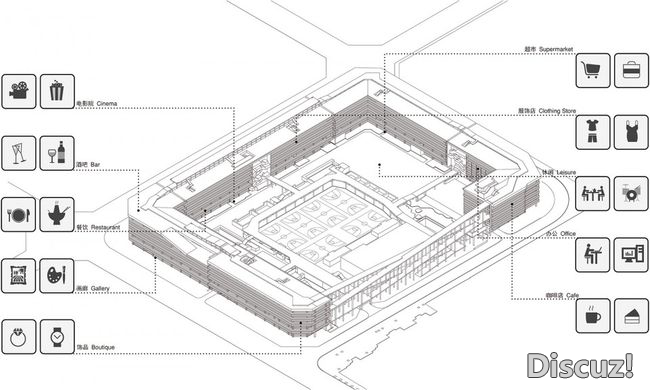

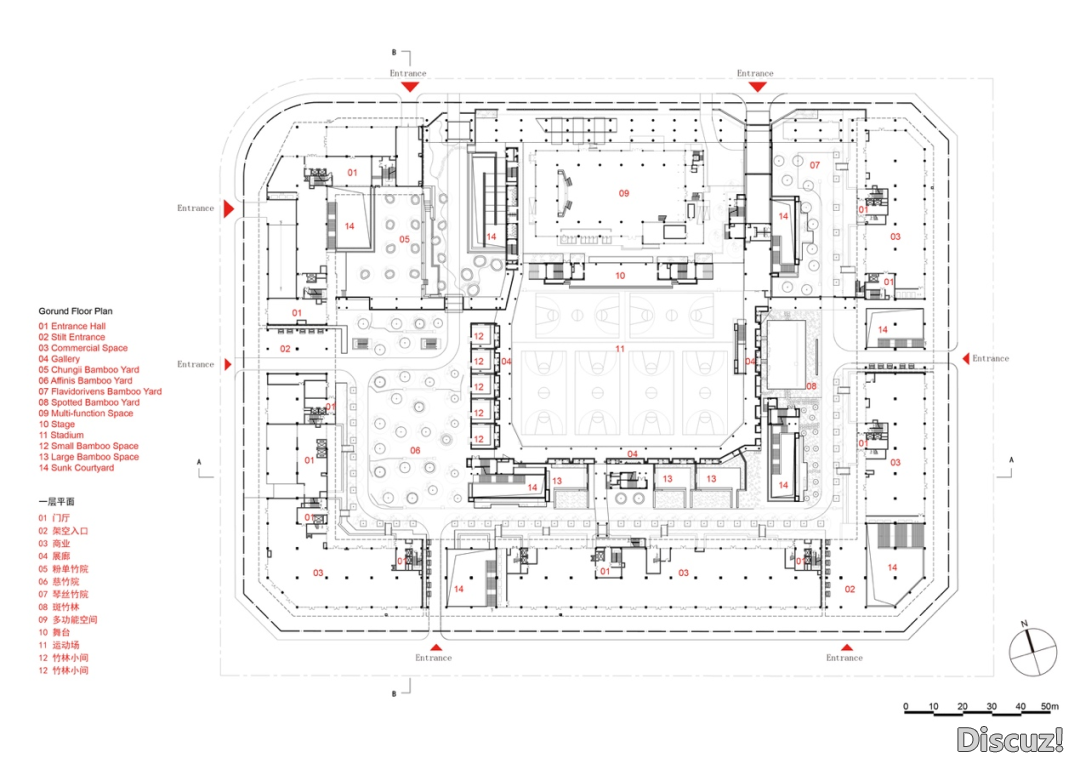

功能布局图

这个综合体是一座业态混合的“微缩版城市”:商铺、餐饮、酒店、办公、运动、休闲、文化等,除了没有住宅,几乎没有想不到的功能。

建筑整体为功能设施式的骨架外露结构,如同“搭书架”, 任由富于个性的世俗生活自由填充,承载着几百个商户业态的兴衰更迭,逐渐形成了野蛮生长又迷人有趣的“市井立面”。

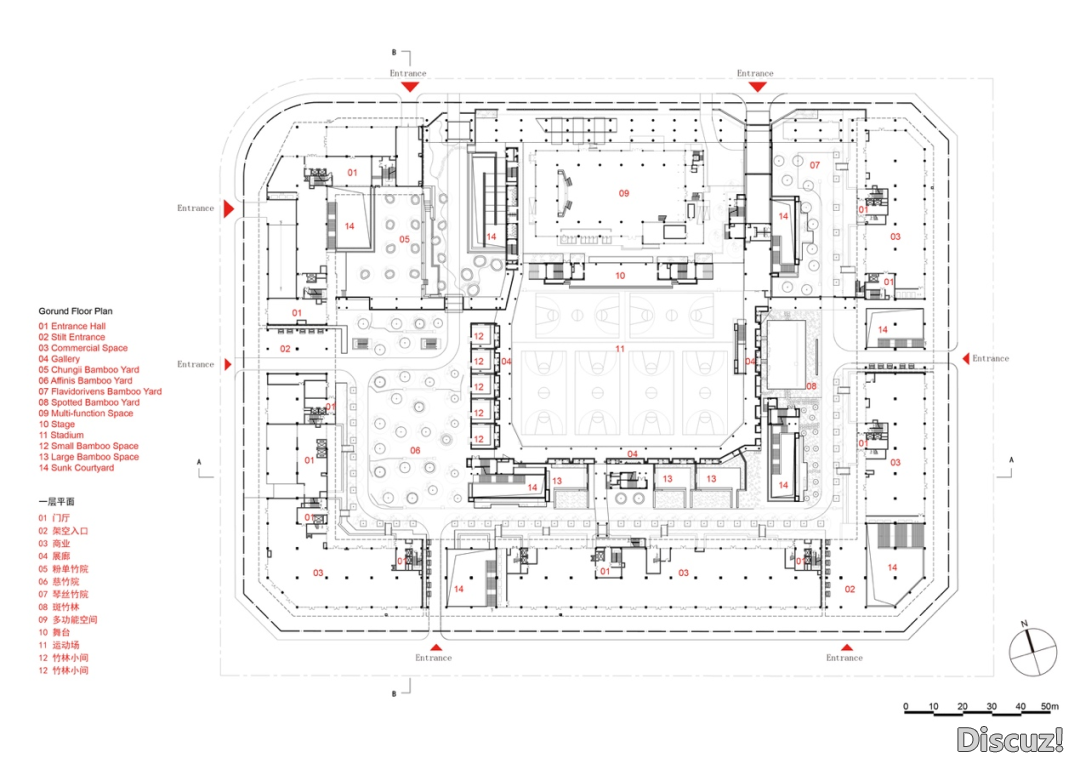

底层平面图

夜间西村大院外立面 ©存在建筑

建成后的大院虽然和周边住宅高度一致,却实现了“反向地标性”:与城市建筑通过做高而成为地标不同,西村大院由立面和充满想象力的空中跑道围合出的院落,从最低处人的尺度形成“不是我在高处看他人,而是我在低处成为他人视觉中心”的感觉。这样十分四川的盆地类空间状态,即完整保留了大尺度的公共活动空间,也形象地标示着成都的包容性格。

这个超大的院落,如一口杂糅了多种可能性的大火锅,沸腾着纷繁杂陈的公共生活,翻滚着成都特有的市井风味,活色生香。

西村大院内院夜景 ©lightmin

社会于空间“社会生活的激发器”

西村大院存在之根本是其用地及限制条件的特殊性,即在4.2万平方米的社区体育用地上,建设低容积率的商业综合类项目。在确定的开发指标(建筑限高24m、绿化率不小于40%,容积率不超过2)及仍保留其社区体育用地性质的要求下,政府希望贝森能够重塑该地,使之服务于住户。

居民诉求:附近无合适的生活空间,片区也缺少活力;政府诉求:想满足民众,在片区设置可服务于居民的日常生活空间;投资方(贝森集团)诉求:在一个不临近地铁站的片区提高其未来房价和改善销售情况。

受贝森集团委托的建筑师刘家琨在项目介入之初,就摒弃了将西村修成城市大型购物中心式商业地标的想法,以成都人热爱的街边生活场景为着力点,在商业内卷化的语境下,他希望未来的西村能够成为社会生活的激发器,激活整个社区。

经济于空间以普通市民的消费力为依据来制定城市物业模式

“西村大院”在美学上对城市风貌进行的提升,完全是平民化的,并把百姓的日常生活作为美化城市的手段,其书架式空间整合模式与市井业态自然生长的平衡秩序,核心精髓在于“以市民消费模式和消费习惯作为引导城市向前发展的阶梯,而不是以橱窗的消费布景作为引诱城市发展的陷阱。”

大院一角

不同于高端商业开发项目太古里,西村大院从草根角度探讨着城市“绅士化”的另一种可能,即在花费不多的地方就能够形成生动、多彩的生活场景,并持续不断地创造着可能性与附加值。

运营于空间商业策略下的空间生成

作为非传统意义的商业综合体项目,如果将建筑师刘家琨的空间解答看做是商业策略的直接展示,可从下面七个有利商业的控制策略来解释建筑空间的生成:

策略一 沿街布置建筑体量

遵循“金角银边白肚皮”的原则,利用临街界面人流量优势,同时也最大限度的利用建筑可能的对城市界面

大院沿街面夜景

策略二 周边空间经济效能权衡

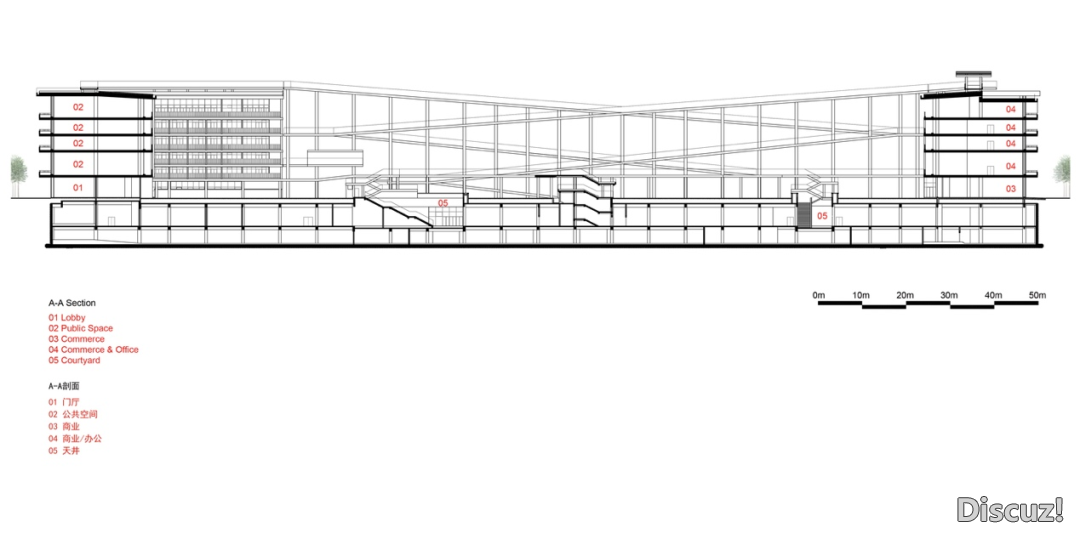

在容积率的限制下,相较于做四层全围合空间,建筑师选择五层全C字形围合形态,将面向人流量最小、住宅密度最低、私密性等品质要求最高的贝森花园别墅界面留白;让建筑的层高较为合理的达到24米的同时,兼顾周边已有项目空间效益。

与贝森花园别墅界面的空间留白——室外立体跑道

策略三 根据业态需求推演空间

在24米限高下,根据业态划分层高。以5.05、5.7、3.7、3.7、5.6米布置一到五层。使一层有较好的空间品质的同时,在定位较模糊的二、五层则预留充足空间,给商家自行设置夹层提供条件,便于出租。

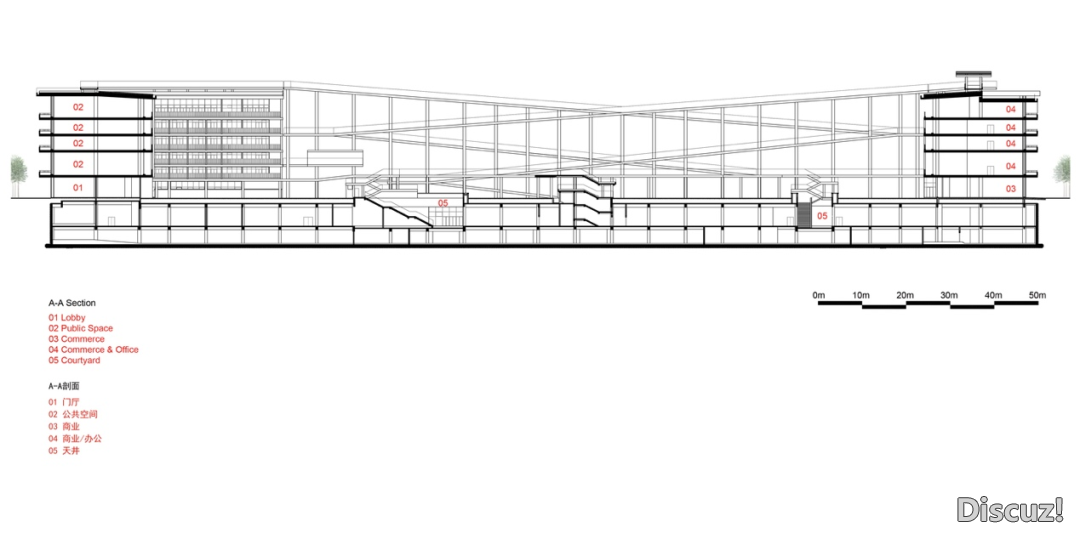

剖面图

策略四 基于个性化随机性的整体秩序把控

空间层面,允许商家自设店招并以设计保持视觉品质;出挑楼板,强化建筑整体的水平线条,让建筑在立面相对自由的基础上可以保持整体连贯的视觉品质。业态层面,建筑师放弃了装饰建筑外立面,只是为入驻的商铺们搭建骨架,实际上建筑师已建立起了一套秩序,内容由商家来填充。“西村有点像我做了一个书架,放进去的每本书都不同,但放满以后,它们还是在书架的秩序之中。如果秩序足够强大,就可以包容小小的变化,小小的变化积累起来又会变成一种秩序。”

店招夜景

策略五 公共空间多场所划分

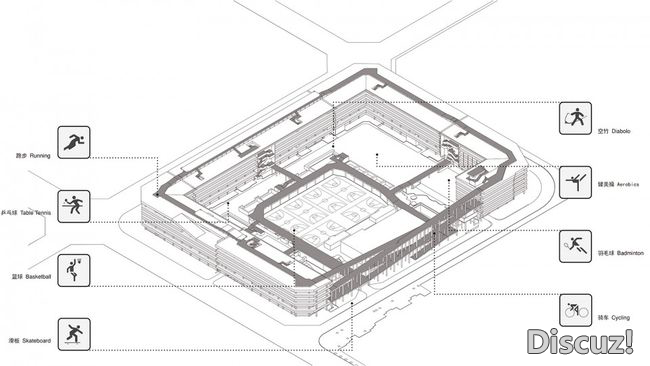

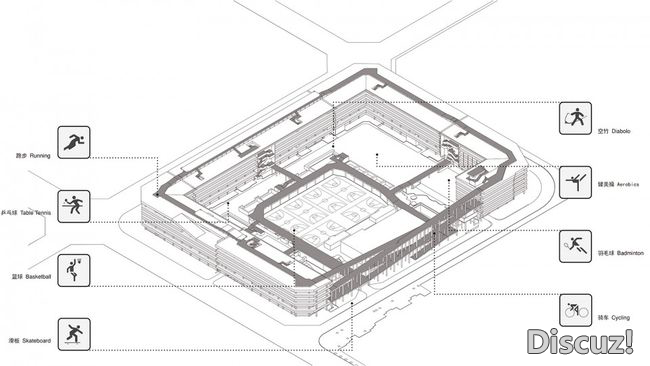

通过立体交通将巨大的庭院空间划分为不同功能、尺度的公共活动场所。体育运动场、露天电影区、30多种竹子的风情竹园、空中跑道等活动场景极大丰富了公共空间的活动内容,其场所的偶然性如同公共活动的发生器,持续不断的吸引人流;同时,细化尺度为底层商户提供了适宜的外摆空间,进一步提升了商业价值。

垂直交通划分庭院空间 © Chin Hyosook

策略六 网红效应延伸

立体跑道缠绕整个建筑,总场1.5公里的连续运动路径,将以休闲运动、猎奇打卡等不同目的行为的周边居民及游客,引向上层空间,为上层的商业带来大量非目的型客源。

立体跑道 © 存在建筑

策略七 低成本、传统建造技术,直白表达空间

建筑主体结构是用当地盛产的竹子作为模板来浇筑清水混凝土,不加任何粉饰的多孔砖直接砌筑外墙,连外廊的栏杆都是混凝土栏板里直接抽出的钢筋。在表达地方性的同时,作为开发强度极低的商业空间,在“亏本”开发的前提下,尽可能为开发商节省造价,但这样建起的西村大院却成为“成都的阿那亚”,影响带动着周边地价房市。

以竹模板、竹胶模板和钢模板浇筑出来的不同表面的清水混凝土,指代不同部位和文化地位的建筑构件

写在最后

在“流量就是生产力”的时代,西村大院在新一轮竞争中格外显眼。西村大院成功的场景经济背后,是一个人文、社会、经济价值的综合产物。他是成都市当下市井文化最地道的场景集合,以空间的公共权利带来着持续不断的经济效益,让建筑真正成为与城市共同生长的有机体。

参考内容:1. 新集体——论刘家琨的成都西村大院,朱涛,《时代建筑》2016年2期2. “人设”时代,什么造就了城市的独一无二?,杨弃非,每日经济新闻3. 日常的成都空间,“公”与“私”之间,李翠华,《天府文化》2021年5月刊4. 顶层设计:西村大院形态反映的7条商业策略,雨山,豆瓣5. 西村,超级宝藏大院,侯雯雯,《天府文化》2021年5月刊6. 最受成都市民欢迎的烂尾楼,一条7. 新周刊:刘家琨和他的西村大院,孙琳琳,《新周刊》2017.6.1 492期

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 孙倩编辑/版丨Miya

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。