党的十九大报告提出的乡村振兴战略,为我国传统村落的保护和发展带来了新契机。

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出历史文化名村、传统村落、少数民族特色村寨等自然历史文化特色资源丰富的村庄,是彰显和传承中华优秀传统文化的重要载体。

因此,要切实保护村庄整体空间形态与环境,全面保护文物古迹、传统民居等传统建筑,尊重原住居民生活形态和传统习惯,加快改善村庄基础设施和公共环境,合理利用村庄特色资源,发展乡村旅游和特色产业,形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制。

本文通过对湖南皇都侗文化村旅游扶贫经验的探索,总结出可供借鉴的乡村发展振兴之路。

湖南皇都侗文化村凭借其“三水抱四寨、三宅共一场、四寨成盘龙”的独特居住环境、浓郁的侗民族文化特色,获“国家4A级景区”、“中国经典村落景观”、“全国文明村镇”、“全国特色村寨”、“湖南百佳景点”、“新潇湘休闲八景”、“湖南四星级休闲农业庄园”、“湖南省特色旅游名村”、“湖湘风情文化旅游小镇”等美誉,亦是湖南省首批命名的民间文化艺术之乡。

01.概况

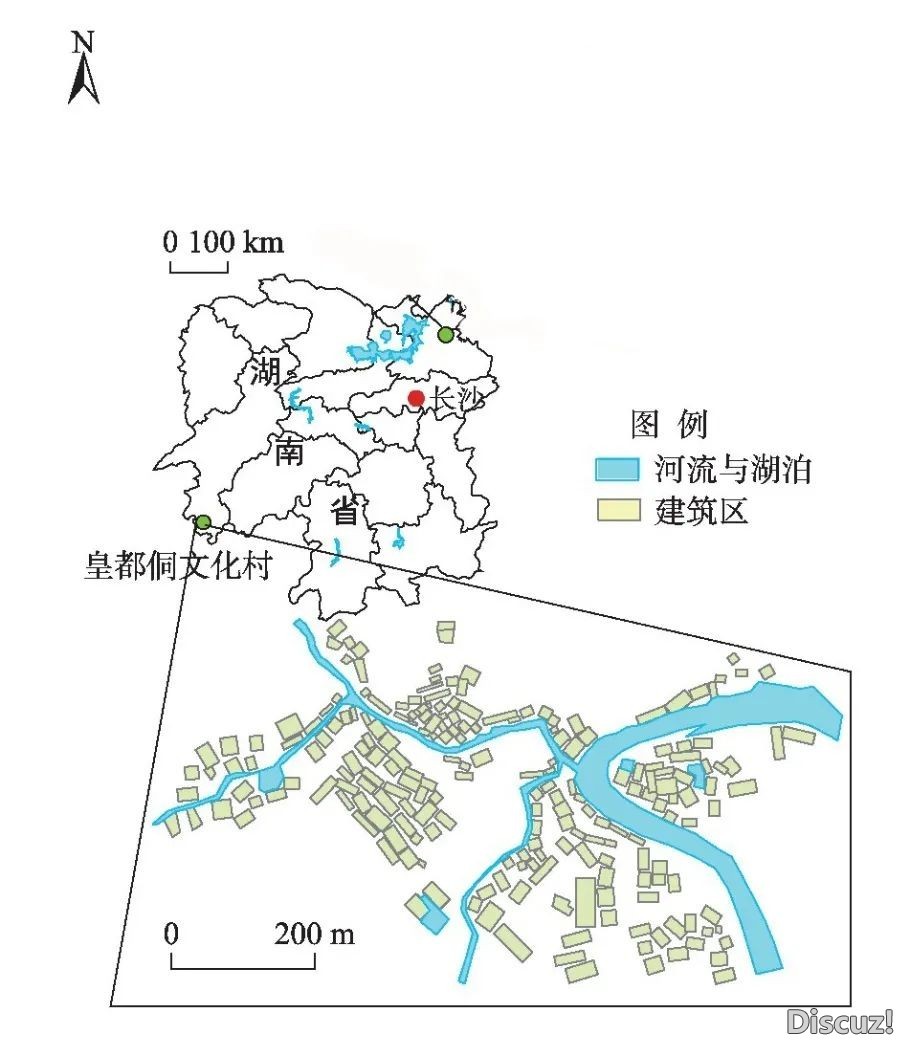

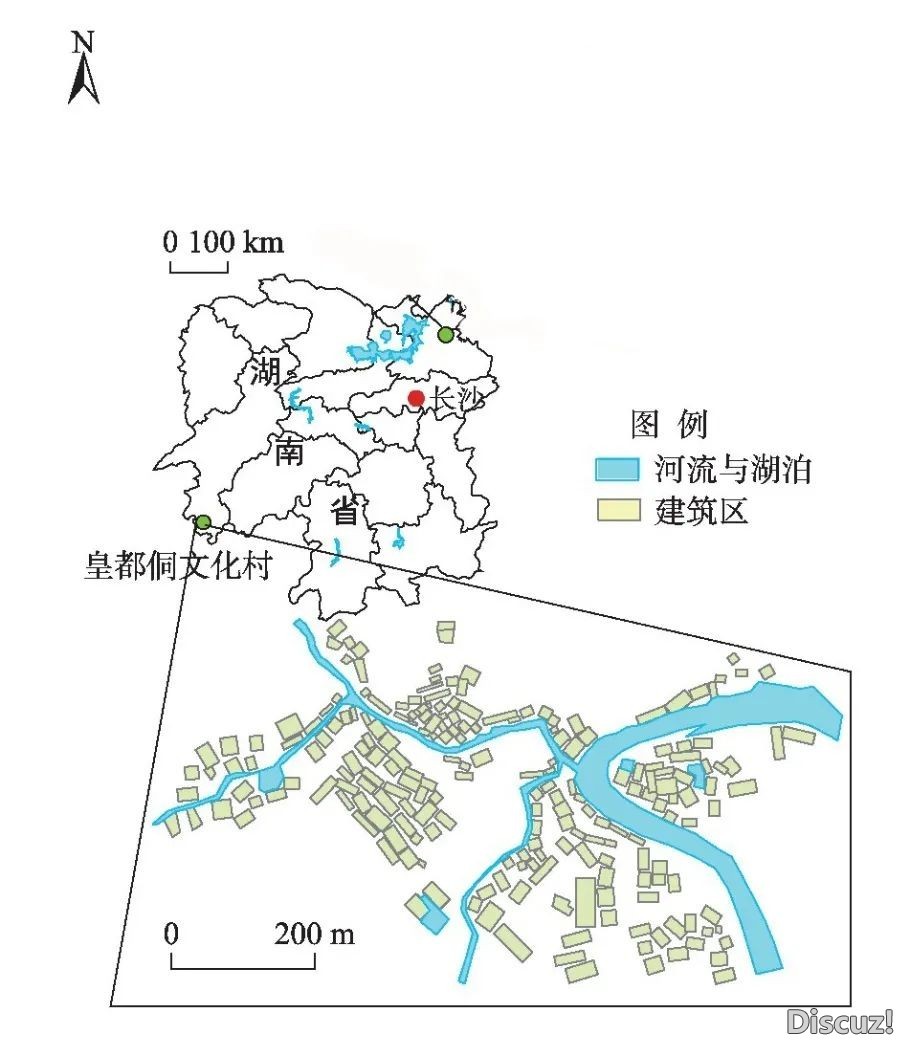

皇都侗文化村位于湖南省通道侗族自治县“百里侗文化长廊”中心地带的坪坦乡,距县城约11公里,由头寨、尾寨、盘寨、新寨4个侗族村寨于1995年合并组成。境内群山起伏,溪涧纵横,坪坦河贯穿东部,双江至坪坦公路穿越南北,共29个村民小组,总人口2373人,是一个纯侗族聚居的村寨,是湖南省乃至全国展示侗族文化的窗口。

皇都侗文化村地理位置

02.发展历程

1995年,皇都侗文化村奠基,拉开通道旅游资源开发序幕,最初的旅游看点仅仅只有当地最具侗族特色的鼓楼、寨门、风雨桥等侗族景观,客源主要是怀化市内周边乡镇。到2002年,全村人均纯收入仅790元。

2007年,皇都侗文化村已是挂牌国家3A级景区,但直到2010年,皇都仍是贫困村,一半人口是贫困户。

近年来,皇都侗文化村发展成湘西南著名的旅游景点。2013年,皇都接待游客达10万人次,旅游经济收入达900余万元。2015年共接待游客76.2万人次,实现旅游收入3.73亿元,全村共有672名村民通过旅游实现脱贫,人均收入达到8870元。

2017年该村脱贫出列,持续巩固脱贫攻坚成果,大力实施文化传人培育、民族文化保护、文化创意繁荣、文化旅游融合四大工程,走出了一条民族文化传承与文化创意旅游的融合发展之路。

2021年初,皇都共接待游客1300万人次,实现旅游收入16亿元,有力地促进了乡村振兴,皇都侗文化村成为典型的侗族文化旅游区。

普修桥景观被列入中国8个经典村落景观

03.皇都侗文化村乡村振兴之路

湖南通道皇都侗文化村构建的农文旅融合即“农业+文创+旅游”发展模式,是释放农村活力、发展现代农业、促进农民增收的有益探索,是推进乡村振兴的创新实践。

1农业内涵拓展、产品附加值提升,为乡村振兴提供新选择

目前,皇都围绕游客需求,建成一批旅游生态基地。贫困户以土地流转的方式入股经营,并通过耕种劳作增加经济收入,现已开发种植猕猴桃、提子、草莓等生态水果1300余亩,发展生态稻田养鱼、土鸡、土鸭、兔子、竹鼠等特色养殖户73家,充分发挥生态农业的切身体验、科普教育、优质农产品供给及安全保障等功能,切实提升农产品价值,实现农产品转型发展,有效调整产业结构。

2文创以文化创新和设计参与为导向,为乡村振兴注入发展新动能

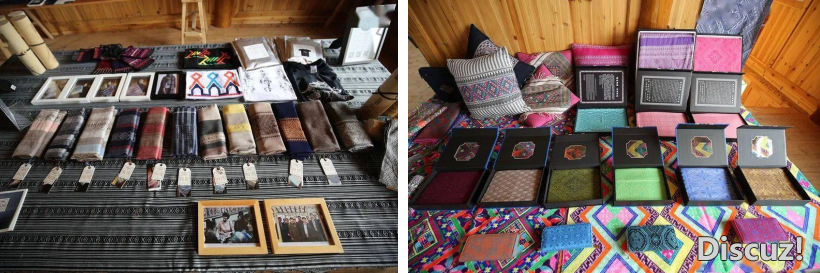

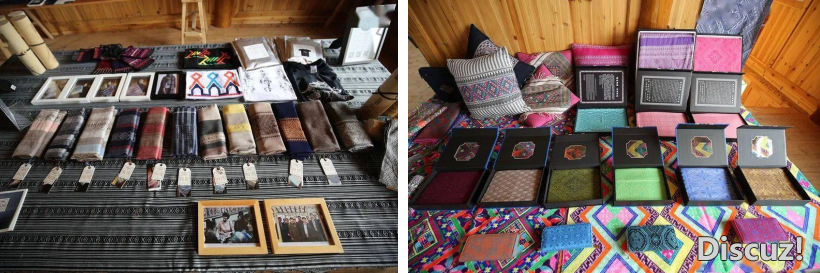

传承皇都特色文化,尊重传统、突破传统并融合现代元素,走向市场,实现传统文化资源的经济价值。皇都侗文化村长期与湖南大学、湖南工艺美术学院开展文化创意合作,成果喜人。由湖南大学设计艺术学院领衔的社会创新项目“新通道”团队,主创了皇都侗族手工艺“梭说”品牌,开设淘宝店和微店,加入淘宝“独一款”手工原创平台,加之“梭说侗锦亚麻系列作品” 在首届湖南文创设计大赛荣获金奖,名声鹊起,成功走向市场。

“梭说”侗锦亚麻系列

同时,让当地人深度参与,在加深本地人文化自信、增强社区凝聚力的同时,增加居民收入,也使设计师、当地居民、手工艺人知识共享、促进深度创新。此外,皇都与湖南大学合作设立的“侗心木栈”,融合传统侗锦技艺和现代创意元素,成为侗锦的创作、展示和销售中心,以将侗乡织锦发扬光大。

3旅游对接村落价值与游客需求,为乡村振兴开辟重要突破口

2018年中央一号文件将旅游作为实现乡村振兴战略的重要领域写入文件, 凸显了旅游业在“三农”工作中的重要抓手地位。皇都侗文化村依托其丰富的侗族文化资源,持续推进民族旅游产业与乡村振兴融合发展。

# 丰富的侗族文化资源 民族旅游促进皇都乡村振兴的优势条件

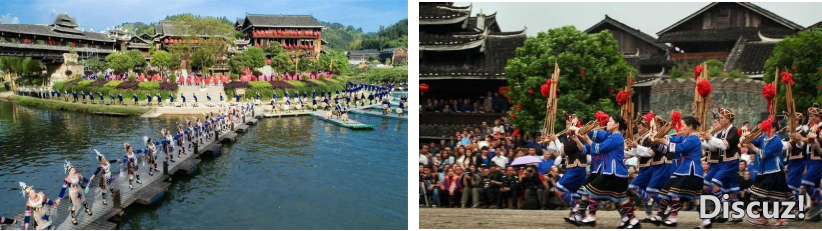

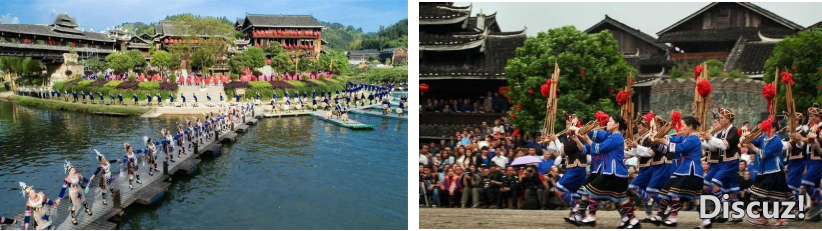

皇都依托丰富的自然资源,将侗族元素融入建设中,通过整修侗寨,挖掘历史,组建艺术团等民间艺术表演队,推出神秘的“侗家合拢宴”、 山水实景演出“戊梁恋歌”,组织“大戊梁歌会”,设置“斗鸡”“斗鸟”等侗族竞技文化以及耕田、种菜等农耕文化及篝火晚会,展示了侗寨建筑与工匠、古朴习俗、侗族服饰、织锦和侗乡文艺,并强有力地推进景区创建提质工程,推动景区转型升级,为游客提供了丰富的旅游体验,增加了乡村旅游的文化内涵。

侗族传统建筑

民俗文化实景演出

篝火晚会(左)和民俗体验(右)

# 能人带动、公益岗位拉动就业民族旅游促进皇都乡村振兴的活力基础

皇都侗文化村切实加强人才队伍建设,举办文化专业培训班,挖掘侗文化的民间艺术人才和乡土人才、培训非遗传承人和培养文化旅游人才。同时,秉持“人人都是景区主人,个个参与景区开发”理念,带动当地居民深度参与乡村旅游,出台景区业态管理奖励、部门帮扶、金融扶持等政策,鼓励和调动景区村民特别是贫困村民直接参与旅游开发。

引导核心景区36户村民对民房一楼进行改造,通过门面经营或出租获得收入;贫困户以帮扶资金入股,直接参与民宿宾馆、合拢宴等旅游经营,实现就近上岗;景区节假日旅游活动由村支两委和村民承办,村民通过参与合拢宴、艺术团、迎宾演出等获得收益。

此外,景区还设立环卫、保安等就业岗位45个,解决贫困对象就业38人,每月每人增收1500元。

皇都侗族服装商店(左)和民宿(右)

党的十九大代表、全国劳动模范、国家非遗项目侗锦织造技艺代表性传承人——粟田梅,开办免费的侗锦培训班,提升侗族妇女的技艺水平和传承能力,使侗锦更好地传承和发展。截至目前,通道县已有4000余名妇女熟练掌握侗锦织造技艺。

粟田梅指导织娘织锦

# 创新的管理模式 民族旅游促进皇都乡村振兴的内生力量

皇都侗文化村组建“哆嘎哆吔”旅游开发有限责任公司,按市场机制开展旅游招商引资和景区开发经营,激活村民发展旅游的热情。呀啰耶侗锦织艺发展有限公司则在村内开办侗锦专卖店,直接收购侗锦,为当地妇女提供了足不出户的就业门路。

此外,当地居民可通过入股分红获得收入,实现旅游扶贫红利共享。在资源入股方面,将合拢宴、风情街等分到户经营,老百姓以资源入股旅游公司或合作社等,每年村集体提留后,按股分红给老百姓;积分评比分红方面,建立积分评分机制,实行民族文化保护、景区旅游开发评分评级奖励制度,对村民保护传承民族文化、文明卫生、参与旅游开发公共项目等情况进行综合评级打分,每年从景区集体收入部分拿出一定比例,按评分情况对村民户给以分红奖励。

侗锦展示与售卖

# 积极的招商引资民族旅游促进皇都乡村振兴的经济保障

一方面,通道特色县域经济文化旅游产业重点县的建设,为皇都开发建设提供了强大资金支撑,增强景区开发、旅游扶贫的输血和造血功能。据统计,通道县2015年及今年上半年共安排文化旅游产业重点县建设资金2000万元,撬动民间资金近4.3亿元用于皇都旅游开发建设。

另一方面,皇都通过积极拓展项目建设,政府重视旅游发展,旅游招商实现了被动招商向主动选商的转变,主动选择那些热爱民族文化、实力雄厚、影响较大、有战略眼光的投资商参与该村旅游开发。同时,投资商投资力度也不断加大,2015年引进一家山西籍老板成立皇都侗寨旅游投资开发有限公司,于2016年-2020年开发皇都旅游业态,项目总投资约2亿元,切实夯实了皇都发展的经济基础。

04.发展启示

皇都侗文化村通过“生态+文化+旅游”、“公司+农户”的发展模式,利用“乡土性”自然及侗族文化赋能乡村旅游发展,延伸乡村旅游全链条,促进皇都旅游从观光向乡村民族文化体验、文娱休闲方向转变,形成了旅游引领生态崛起、带动产业升级和全民参与的发展态势,使乡村旅游与乡村振兴形成互为支撑、良性互动的局面。

可见,乡村振兴必须大力发展产业。民族地区传统村落因其民族文化的特殊性,应以当地政府牵头统筹民族文化资源,科学规划、合理布局,充分凸显民族特性,紧抓时机实现村庄提质升级,积极利用乡村旅游的乘数效应与拉动效应,深化产业融合、文旅融合、积极融合,丰富旅游新业态,同时,建设具有民族性、地方性和适应性的现代乡村人才,从而使村落在政府、资源、业态、人才及营销等方面综合实现资源向资本的良性跨越,增强民族贫困地区“造血功能”,助推乡村振兴。

参考资料:1.民族村寨旅游开发与民族文化保护研究——以通道皇都侗族文化村为例2.【乡村文化振兴看湖南】文化旅游助力皇都侗文化村整体脱贫3.皇都侗族文化村:“民族旅游+”大放异彩4.通道县皇都侗文化村:唱着侗歌摘“穷帽”5.“新通道”:让侗族文创走向世界6.湖南:做好“侗”文章 脱贫奔小康 ——通道侗族自治县皇都侗文化村旅游扶贫经验

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 梁越编辑/版丨Miya

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。