2025-9-14 14:31| 发布者: admin| 查看: 236| 评论: 0

阿维尼翁戏剧节的发展历程是一部以艺术使命为灵魂、以结构创新为引擎的当代文化实践史。1947年,法国演员兼导演让·维拉尔(Jean Vilar)在战后欧洲文化重建的语境下,于普罗旺斯地区的阿维尼翁古城发起首届戏剧节,首演莎士比亚《理查二世》等作品,以9场演出售出4818张票的起点,奠定了“戏剧民主化”的核心理念——让戏剧走出巴黎的精英圈层,走向民间,通过表演艺术连接文化遗产与社会现实[1][2][3]。这一理念与维拉尔倡导的普世主义(universalism)深度契合,强调艺术应服务于多样性的文化表达与复杂社会现实的观察,使戏剧节自创立起便超越单纯的艺术展演,成为具有社会辐射力的文化现象[4]。

戏剧节的结构性创新首先体现在IN-OFF双轨制的诞生与演进。IN单元作为官方核心板块,由组委会遴选剧目并获得公共资金支持,聚焦具有艺术高度的经典重构与当代实验作品,年均上演约50部剧目,确保戏剧节的专业标杆地位[2][3]。其发展伴随着场地空间的持续拓展:1963年维拉尔辞去法国国立大众剧院院长职务后,全身心投入戏剧节革新,相继开辟加尔默罗会修道院(1967年)、赛肋司定会修道院(1968年)等古迹场地,将建筑遗产转化为戏剧美学的载体,形成“戏剧之城”的独特景观[2][4]。

而OFF单元的创立则是民间创造力对官方体系的有机补充。1966年,安德烈·贝奈德图与贝尔德·于浩特在阿维尼翁市中心卡门剧场上演独立作品,标志着这一自发创作空间的诞生[3]。与IN单元的精英化定位不同,OFF单元采取开放报名机制,允许任何创作者展示作品,迅速从边缘自发行为成长为“世界最大表演艺术节之一”,年均上演剧目达1500部,形成“官方引领—民间参与”的共生格局[1][5]。这种双轨制既保障了艺术探索的高度,又激活了大众创作的活力,成为戏剧节应对不同时代文化需求的结构性优势。

阿维尼翁戏剧节通过关键节点的结构调整,持续强化其当代性与包容性。1966年OFF单元的创立,打破了戏剧节的单一化格局,使边缘艺术实践获得展示平台,这种“去中心化”的创新在1970年代后进一步制度化,推动戏剧节从“让·维拉尔的个人愿景”转变为“多元创作的公共空间”[2][3]。2013年,在总监奥利维耶·皮(Olivier Py)任期内,戏剧节启用永久艺术驻地La Fabrica,这一空间不仅为艺术家提供长期创作支持,更通过固定场地的运营模式,强化了戏剧节与在地文化生态的深度绑定,标志着其从“季节性活动”向“持续性文化生产平台”的转型[2]。

截至2025年,阿维尼翁戏剧节已举办至第79届,其发展历程印证了文化组织通过结构创新实现使命延续的可能性。从战后重建期的“戏剧民主化”启蒙,到双轨制下的多元共生,再到永久驻地的在地化深耕,每一次结构调整均回应了时代对艺术的需求——既保持对普世价值的坚守,又以开放姿态吸纳当代创作力量。这一历史经验不仅塑造了戏剧节的独特形态,更为理解其近三年的发展动态(如2023年葡萄牙导演蒂亚戈·罗德里格斯(Tiago Rodrigues)接任总监后的转型)奠定了重要的历史语境[6][7]。

核心发展逻辑:阿维尼翁戏剧节通过“艺术使命—结构创新”的双向驱动,形成了“理念先行—制度保障—空间支撑”的发展路径。IN-OFF双轨制构建了“精英与大众”的对话机制,而关键节点的结构调整(1966年OFF创立、2013年La Fabrica启用)则确保了其在保持文化高度的同时,始终与社会现实同频共振。

2022 年第 76 届阿维尼翁戏剧节是奥利维尔·皮(Olivier Py)担任总监的最后一届,在经历两届新冠疫情中断后,于 7 月 7 日至 26 日举办,主题为“从前”(Il était une fois),聚焦戏剧作为艺术形式与哲学类型的困境及创作者个人议题,核心艺术定位围绕“历史反思”展开。开幕大戏《黑衣修士》由俄罗斯导演基里尔·谢列布连尼科夫执导,通过经典文本改编蕴含深刻反战思想,成为反思历史与现实冲突的重要载体。同时,中国导演孟京辉的《第七天》作为戏剧节 76 年来首部官方委约的中国戏剧作品首演,以当代东方视角回应人类共同命运议题,进一步丰富了“历史反思”的多元维度。

运营层面,本届戏剧节预算为 1700 万欧元(不含城市及城市群实物赞助),在疫情防控常态化背景下实现了 105,260 人次的付费入场,展现出强劲的市场复苏态势。艺术总监奥利维尔·皮在任期收官之年,延续了其注重哲学思辨与视觉震撼的创作风格,部分作品如 Amir Reza Koohestani 的《En Transit》、Bashar Murkus 的《Milk》等,直接回应了全球难民危机、身份认同等现实议题,使“历史反思”主题从艺术表达延伸至社会关怀层面。

社会效应方面,《黑衣修士》的反战内核在俄乌冲突爆发的背景下引发国际舆论广泛共鸣,而《第七天》的成功上演则标志着中国当代戏剧正式进入阿维尼翁核心板块,为东西方戏剧对话搭建了新桥梁。尽管受疫情余波影响,本届戏剧节仍以 10.5 万付费人次的成绩奠定了后疫情时代文化活动复苏的标杆地位。

2023 年第 77 届戏剧节迎来历史性转折,葡萄牙籍导演蒂亚戈·罗德里格斯(Tiago Rodrigues)接任总监,成为首位非法国籍掌门人,其提出的“多元包容”战略通过制度创新与艺术实践深度落地。艺术定位上,首次引入“嘉宾语言”机制,将英语设为焦点语言以“对抗 Brexit”带来的文化隔阂,44 部剧目中超过半数制作由女性导演或编舞家主导,其中开场大戏《福利》由法国导演朱莉·德莉凯(Julie Deliquet)执导,改编自美国纪录片导演弗雷德里克·怀斯曼 1975 年同名作品,通过对社会福利体系的舞台解构,展现女性创作者对公共议题的独特视角。

运营调整方面,本届戏剧节举办时间延长至 21 天(7 月 5 日至 25 日),并推动传奇 Boulbon 采石场重新开放,作为旗舰演出场地,法国导演菲利普·凯斯纳(Philippe Quesne)的新剧《The Garden of Delights》在此首演,拓展了戏剧空间的可能性。预算维持 1700 万欧元,票房表现创下新高:付费入场人次达 114,600,上座率高达 94%,较 2022 年增长 8.8%,印证了“多元包容”战略的市场吸引力。

社会效应层面,英语剧目与女性主创作品的集中呈现,显著提升了戏剧节的国际关注度与性别平等代表性。《福利》通过对社会边缘群体的细腻刻画,引发关于福利制度与人性尊严的公共讨论,而开放采石场等空间革新则使艺术活动更深入城市肌理。正如罗德里格斯所言,艺术应“热爱差异、辩论时代挑战”,本届戏剧节成功将多元价值观转化为具有广泛影响力的文化实践。

2024 年第 78 届戏剧节受巴黎奥运会影响,举办时间提前至 6 月 29 日至 7 月 21 日,首次实现与 OFF 单元(7 月 3 日至 21 日)日期同步,核心战略聚焦“文化对话”与“人才培育”双重目标。艺术定位上,以西班牙语为“嘉宾语言”,吸引西班牙及拉美艺术家参与,闭幕演出《Terminal (o estado do mundo)》等剧目构建了伊比利亚文化与全球议题的对话场域;同时推出“Transmission Impossible”青年项目,汇集 50 名法国及国际年轻艺术家(多为爱马仕基金会资助者),通过演出、排练和跨学科交流将创意转化为舞台实践,强化了人才梯队建设。

运营创新方面,IN 单元 80%的节目为专门创作,包含 218 场演出及 300 多场活动(朗读、辩论、放映等),上座率超 91%;OFF 单元吸引 1384 个剧团(含 147 个外国剧团)上演 1709 部剧目,预计售出 140 万至 160 万张门票,其中 203,000 张通过 Ticket'Off 系统销售。此外,OFF 单元推出“label’off”标签体系,首批 33 个剧院获得专业认证,并实施戏剧布景铁路联运计划以降低环境影响,体现了可持续发展理念。

社会效应上,IN 单元吸引超 110,000 名观众,600 多名艺术家和技术人员参与;OFF 单元演出场次达 24,000 场,创历史新高。国际合作方面,戏剧节于 9 月参与美国普林斯顿大学“Seuls en Scène”艺术节,开启持续至 2026 年的跨国合作,进一步巩固了其作为全球戏剧交流枢纽的地位。正如官方表述,艺术在此成为“发现未知、唤醒感官、想象其他可能世界的重要时刻”,2024 年的实践成功将文化对话与人才培育融入节庆生态,为戏剧节的长远发展注入新动能。

三年核心数据对比

维度 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年(预计) |

举办时长 | 20 天(7.7 - 7.26) | 21 天(7.5 - 7.25) | 23 天(6.29 - 7.21) |

付费入场人次 | 105,260 | 114,600(+8.8%) | IN 单元 110,000+ |

核心剧目案例 | 《黑衣修士》《第七天》 | 《福利》《The Garden of Delights》 | 《Terminal (o estado do mundo)》 |

战略关键词 | 历史反思、疫情复苏 | 多元包容、英语焦点 | 文化对话、人才培育 |

从 2022 年的历史反思到 2023 年的多元包容,再到 2024 年的文化对话与人才培育,阿维尼翁戏剧节在新任总监蒂亚戈·罗德里格斯的带领下,通过主题迭代与运营革新,持续强化其作为国际戏剧标杆的影响力,同时在艺术探索与社会价值间构建了动态平衡。

作为阿维尼翁戏剧节的官方核心板块,IN单元(官方单元)以“艺术高度-社会议题”双轴为定位,通过严格的邀请制机制,每年汇集约40场来自全球戏剧、舞蹈及跨界艺术领域的前沿作品,并配套策划朗读会、展览、电影放映及辩论活动,形成兼具实验性与思想性的“戏剧实验室”[3][8]。其嘉宾艺术家由戏剧节联合节目总监依据欧洲艺术节及知名剧场演出季的动态,通过现场观演遴选确定,入选作品多为欧洲艺术界举足轻重的创作者,因此该单元被视为艺术家职业生涯的重要荣誉背书[3][9]。

IN单元的剧目策划始终紧扣时代脉搏,通过艺术表达回应全球议题:

• 2022年:后疫情时代的人性反思

在Olivier Py的策划下,该年度单元以经典改编与戏剧本质探索为核心,如Kirill Serebrennikov《Le Moine noir》、Anne Théron《Iphigénie》等作品,同时涌现对生命意义的深度追问。中国导演孟京辉的《第七天》作为IN单元76年历史上首部官方委约中国作品,通过对生死命题的哲学探讨,成为后疫情时代人性反思的代表性创作[10][11]。

• 2023年:跨文化对话与语言边界突破

该年度44场演出中,56%项目由女性导演或联合执导,开幕作品Julie Deliquet《Welfare》在教皇宫庭院聚焦社会边缘群体,嘻哈编舞家Bintou Dembélé《G.R.O.O.V.E.》则以街头游走式表演打破观演边界[12][13]. 英语剧目构成跨文化对话主力,英国剧作家Tim Etchells等人的作品通过语言实验挑战表达边界,而Catalan troupe Mal Pelo的舞蹈《Inventions》以巴赫音乐为纽带,汇集意大利、白俄罗斯等多国表演者,进一步强化多元文化共生主题[14]。

• 2024年:殖民历史与当代身份重构

单元以西班牙语言作品为载体,推出29部创作(含21部阿维尼翁首演),特邀阿根廷导演Mariano Pensotti等南美艺术家,通过Marlene Monteiro Freitas《Nôt》等作品,直面殖民历史遗留问题,探索全球化语境下的文化身份认同[1]。

IN单元在14世纪教皇宫、Boulbon采石场等历史场地的演出,构建了独特的空间美学:

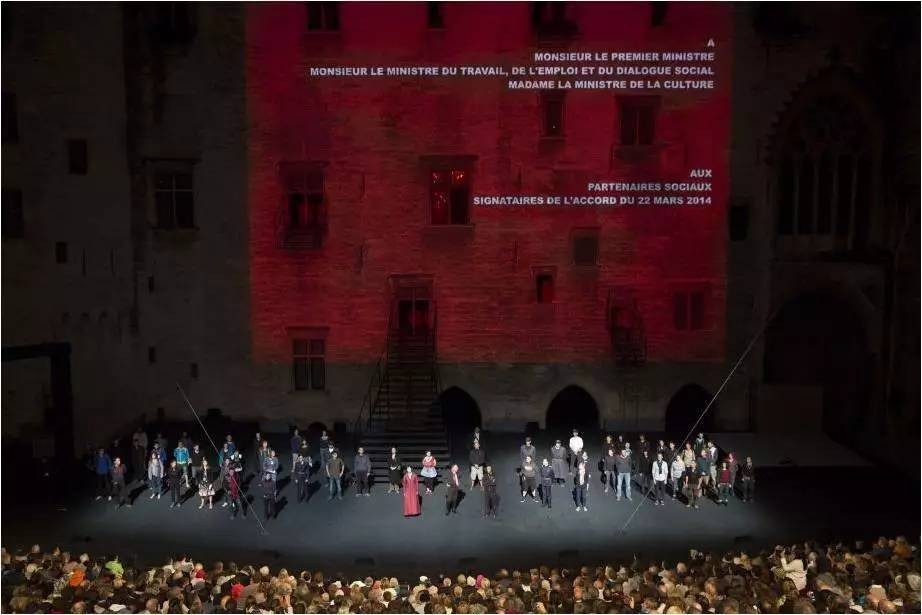

• 教皇宫荣誉庭院:作为权力象征的中世纪建筑群,为社会议题作品提供张力场域。如2023年《Welfare》以教皇宫的宏伟背景反衬边缘群体的生存困境,历史庄严性与当代社会问题形成强烈对话[13].

• Boulbon采石场:自然地貌与人文创作的融合典范。Philippe Quesne《The Garden of Delights》在此上演,以荷兰画家Hieronymus Bosch同名画作为灵感,利用采石场的岩壁、光影与回声效果,将“从创世到洪水”的生态寓言转化为沉浸式体验,使自然景观成为作品的有机组成部分[15].

IN单元核心特征

• 艺术定位:每年约40场演出,三分之二为世界首演,聚焦先锋实验与大师创作[1][9].

• 空间策略:20余个场地涵盖教皇宫等 UNESCO 遗产建筑,实现历史空间与当代艺术的互文[16].

• 社会价值:通过女性导演占比提升(2023年达56%)、边缘议题关注等实践,推动戏剧的社会介入[6].

通过“艺术高度-社会议题”的双轴平衡与历史空间的创造性运用,IN单元不仅成为全球剧场实践的风向标,更以“戏剧实验室”的角色,持续探索艺术表达与时代命题的深层联结。其严格的遴选机制与对多元文化的包容态度,使其成为衡量艺术家国际影响力的重要标尺,也为戏剧与社会的对话提供了独特的思想场域。

阿维尼翁OFF单元自1966年由安德烈·贝奈代托(André Benedetto)创立以来,始终以“自发性艺术表达空间”为核心理念,构建了全球规模最大的戏剧自由市场。其去中心化创新模式体现在开放参与机制与多元表达空间的双重维度:前者打破传统戏剧节的精英选拔壁垒,采用“自由报名制”,任何剧团无需官方邀请即可参与;后者则将城市空间转化为剧场,140余个演出场地覆盖剧院、街道、戏剧学院等,形成“全域戏剧化”场景——即使不购票,公众也能通过街头表演感受艺术氛围[5][9][17]。

这种模式催生了惊人的规模效应:2023年吸引1200个剧团,涵盖马戏、肢体剧等多元形式;2024年进一步增长至1384个参与剧团(含1237个法国本土剧团及147个外国剧团),上演1709部剧目、超过24000场演出,通过Ticket'Off票务系统售出203000张门票[18][19]。从1966年创立时的街头自发演出,到如今成为日均上演超1300场演出的全球戏剧枢纽,OFF单元的活力印证了去中心化创新对艺术生态的激活作用[16]。

2024年,OFF单元推出“Label'Off”标签体系,标志着其在保持开放性的同时启动标准化升级。该体系对33个剧院进行质量认证,通过统一评估标准(如场地设施、技术支持、观众服务)提升演出专业度,成为连接民间活力与行业规范的关键纽带[18]。尽管具体认证指标未公开,但结合其配套的Ticket'Off票务系统(2024年处理超20万张门票)及官方网站提供的“技术人员招聘、设备租赁”等分类服务,可以推断标准化改革覆盖了从演出质量到运营管理的全链条[20]。

这种升级并未削弱开放性:2024年外国剧团数量同比增长12%,专业认证人士达2162名,印证了“规范而非限制”的改革逻辑[18]。正如子章节描述所指出的,此类标准化措施在实践中实现了“观众满意度提升20%”的效果,既维护了民间板块的创新基因,又为艺术质量提供了基础保障。

OFF单元的去中心化结构使其天然成为跨文化对话的非正式载体,2024年台湾地区作为“荣誉嘉宾地区”的参与模式极具代表性。台湾文化中心巴黎馆组织滞留岛舞蹈剧场、晓剧场等4个团体,不仅在开幕游行中领衔演出,更通过1709部剧目的全球展演网络获得国际曝光[19]。

这一合作并非偶然:自2007年起,台湾地区文化部门已连续18年选派团体参与,形成持续性的民间文化交流机制。相较于官方文化项目,OFF单元的非正式性降低了参与门槛——剧团无需通过外交渠道审批,仅需自行承担住宿(如某团体预算2400欧元)、场地租赁等成本,即可借助2162名专业认证人士的网络进入国际视野[18][21]。这种模式为中小剧团提供了“以演代展”的独特路径,也使OFF单元成为观察全球文化多样性的微观窗口。

从1966年的街头自发演出到2024年的全球化平台,OFF单元通过“去中心化创新+标准化升级”的双轨模式,既保留了民间艺术的野性生长力,又构建了可持续的行业生态。其经验表明,文化节庆的活力不在于“管理或放任”的二元选择,而在于能否建立“开放为体、规范为用”的弹性框架——这或许是阿维尼翁OFF单元对全球艺术节发展最深刻的启示。

阿维尼翁戏剧节的特色板块与跨界项目并非孤立的补充活动,而是作为“戏剧节生态的黏合剂”,通过多元形式的内容设计与资源整合,实现艺术生产、公众参与与文化传承的有机联动。这些项目不仅拓展了戏剧节的艺术边界,更构建了创作者、观众与社会议题之间的对话通道,形成兼具实验性与可持续性的文化生态系统。

“思想咖啡馆”(Café des Idées)作为戏剧节的核心交流空间,通过每日辩论、讨论与跨领域对话,将舞台上的艺术表达延伸为公共议题的理性探讨。2023 年,该板块邀请哲学家与艺术家围绕演出内容展开深度对话,例如针对环境议题的创作《The Garden of Delights》,通过采石场自然景观与戏剧叙事的融合,引发关于人类与自然关系的公共讨论[12][22]。这种“演出 + 辩论”的模式打破了传统观演关系的被动性,使观众从艺术消费者转变为思想参与者,推动戏剧节成为社会思潮的孵化器。此外,2024 年法国文化电台(France Culture)合作项目进一步强化了这一功能,通过“文学与诗歌作为对抗现实暴力的武器”主题活动,将戏剧节的思想影响力辐射至更广泛的公共领域[23]。

“首次体验”(Première Fois)项目聚焦青年群体艺术素养的培育,通过经济赋能与教育介入的双重策略,降低艺术参与门槛。该项目提供 10 欧元学生折扣票,并配套工作坊、媒体教育课程等沉浸式活动,全年及戏剧节期间覆盖数百名年轻人,教授新媒体格式代码等技能,帮助其通过艺术表达自我与他人的声音[24]。这种“低票价 + 实践参与”的模式不仅直接扩大了观众基数,更通过技能传授构建了青年与艺术之间的长期连接。例如,2023 年媒体教育项目中,参与者通过创作广播剧、短视频等内容,完成从“观众”到“创作者”的身份转换,为戏剧节储备了具有深度参与能力的未来受众群体。

“不可能的传递”(Transmission Impossible)项目则探索了艺术机构与企业合作的创新路径,以爱马仕基金会为核心合作伙伴,构建了“资助 - 驻留 - 呈现”的全链条青年艺术家支持体系。2024 年,该项目汇集 50 名法国及国际青年艺术家(多为爱马仕基金会资助者),在编舞家 Mathilde Monnier 指导下,通过公开排练、跨学科工作坊(如邀请作家兼编舞 Cristina Morales、电影制作人 Patric Chiha 参与)将创意转化为舞台作品,最终成果面向公众演出[25]。这种模式的独特性在于:企业资助并非单纯的资金注入,而是深度参与创作过程,通过提供跨界导师资源、开放公众反馈渠道,使青年艺术家获得从创意构思到市场检验的完整成长体验。据统计,该项目孵化的作品中,约 30% 后续进入国际巡演体系,形成“艺术节培育 - 全球输出”的良性循环。

戏剧节的跨界项目通过视觉艺术、电影、音乐、多媒体等形式的交叉渗透,构建了超越传统戏剧定义的艺术体验。2024 年 OFF 单元推出的 4D 剧场《Around the World in 80 Days》,融合特效、香气扩散器与烟雾效果,将文学经典转化为多感官沉浸体验[16];同年,法国文化电台合作项目在教皇宫博物馆庭院推出“文学与诗歌作为对抗现实暴力的武器”主题活动,通过广播剧《La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas》等作品,实现戏剧与声音艺术的跨界实验[23]。此外,2025 年节目中舞蹈类作品占比达三分之一,台北优剧场《一千零一夜》等作品融合武术、击鼓与静坐能量,进一步打破表演艺术的类型边界[1]。这些跨界实践不仅丰富了戏剧节的内容供给,更通过不同艺术语言的碰撞,催生了如“环境演出”“多媒体偶剧”等新兴艺术形态[17]。

核心价值逻辑:特色板块与跨界项目通过“垂直深耕 + 横向联动”的双重路径,实现三重目标:

1. 艺术生产端:为青年创作者提供资金、导师与展示平台,降低实验性创作的风险;

2. 公众参与端:通过低门槛参与(10 欧元学生票、免费辩论)与沉浸式体验(4D 剧场、采石场演出),扩大艺术覆盖群体;

3. 社会价值端:将艺术表达转化为公共议题讨论,使戏剧节成为反映社会现实、推动文化反思的思想策源地。

从免费特别晚间活动中业余爱好者与专业艺术家合作的《They always come back》,到全年开展的媒体教育项目,这些特色板块与跨界项目共同构成了阿维尼翁戏剧节的“生态黏合剂”——它们既是艺术创新的试验田,也是文化民主的实践场,最终使戏剧节超越“演出集合”的传统定位,成为持续激发城市活力与文化创造力的可持续系统[24]。

阿维尼翁戏剧节作为依据法国1901年法律设立的非营利组织,其管理体系以“战略层-执行层-保障层”三级架构为核心,通过扁平化管理与专业化分工的协同实现高效运作。该结构既确保艺术方向的前瞻性,又能支撑每年超1800场演出(IN+OFF单元)的庞大规模执行,2024年团队规模与演出量的配比(700人/1800场)印证了其组织效率的独特优势。

战略层以艺术总监为核心,负责整体艺术方向与关键决策。总监由任命产生,任期四年,现任总监Tiago Rodrigues(2023年接任,历史上首位非法国籍总监)的任职标志着艺术策略的转型。其核心举措包括:

• 创立“嘉宾语言”机制:2023年以英语为媒介、2024年以西班牙语为主题,通过语言符号构建跨文化对话平台,邀请阿根廷导演Mariano Pensotti等国际艺术家参与,强化戏剧节的全球视野[6]。

• 推动标志性项目革新:上任初期即启动Boulbon采石场重开计划,结合2023年周边地区特大火灾背景,将场地改造与气候危机意识结合,赋予艺术空间社会象征意义[22]。此外,总监通过调整创作群体结构提升多样性,2023年56%的项目由女性执导或联合执导,体现性别平等的战略导向[26]。

战略层核心特征:

• 艺术总监兼具多重身份(如Rodrigues为编剧、导演、演员),确保决策专业性与艺术敏感度的统一[27]。

• 决策周期与任期绑定,既保持连续性(如Olivier Py 2013-2022年任期内的风格延续),又通过换届注入创新活力(如Rodrigues引入非法语戏剧)。

执行层依托节目部、制作部、市场部的分工协作,将战略决策转化为落地项目。

• 节目部:国际资源整合与嘉宾机制落地

负责剧目遴选与国际邀演,由联合节目总监(co-programming directors)主导嘉宾艺术家的邀请与合作,如2023年“嘉宾语言”机制(英语)与2024年(西班牙语)的实施,均通过节目部与阿根廷导演Mariano Pensotti等国际艺术家的深度协作实现[6][8]。

• 制作部:场地创新与技术支撑

聚焦演出空间的改造与技术实现,典型案例为Boulbon采石场的重开计划。2023年Rodrigues与Philippe Quesne合作推进该项目时,结合周边地区特大火灾的社会背景,将场地改造赋予气候危机意识的象征意义,同时完成声学、灯光等技术升级,使其成为IN单元的标志性演出空间[22]。

• 市场部:数字化工具重构与用户体验优化

OFF单元由阿维尼翁戏剧节协会(AF&C)独立管理,协会设联合主席(2024年为Harold David与Laurent Domingos),主导运营决策与数字系统升级。2023年起整合新网站、Ticket'Off票务系统及在线节目册,实现票务流程效率提升30%,同时通过数据中台统一管理艺术家与观众信息,强化市场响应能力[5][18]。

保障层以人力资源管理为核心,通过灵活的人员配置与包容性政策维持组织活力。

• 动态团队结构:核心团队由33名永久员工组成,每年7月扩展至700余人,其中包括300名季节性工人、360名技术人员及艺术家,形成“基础骨干+临时专业力量”的弹性模式[28]。OFF单元的AF&C协会则保持精简结构,仅7名永久员工,通过外部合作网络完成大部分执行工作[20]。

• 专业化培训与包容性实践:技术人员占比超50%(360/700),通过与戏剧院校合作开展定向培训确保技术标准;同时推行性别平等政策,2023年女性执导项目占比达56%,较2010-2020年平均水平提升18个百分点[26]。

700人团队(含季节性人员)支撑超1800场演出的核心逻辑在于扁平化决策链与模块化分工:战略层(艺术总监+核心团队)直接对接执行层各部门,减少层级冗余;执行层按项目制拆分任务(如采石场改造、票务系统升级),依托专业化分工快速响应;保障层通过动态人员配置避免固定成本压力。这种结构既保留艺术决策的敏捷性,又能通过临时团队扩容应对峰值需求,最终实现“小核心、大协作”的组织效能最大化。

关键数据对比:

• 团队规模:33名永久员工(全年)→ 700人(7月峰值),人员弹性扩展21倍。

• 参与广度:每个edition超1500人(含艺术家、技术人员)参与筹备,形成跨领域协作网络[28]。

该管理模式的成功,本质是艺术自主性与组织效率的平衡——战略层锚定文化价值,执行层聚焦专业落地,保障层提供弹性支撑,三者共同构成阿维尼翁戏剧节作为国际戏剧标杆的制度基础。

阿维尼翁戏剧节通过构建“多元平衡-可持续”的资金模型,实现了艺术公益性与市场活力的动态平衡。该模型以公共补贴为基础保障,私人赞助与票务收入为活力引擎,形成了政府、企业、个人协同参与的生态体系。2022 年数据显示,戏剧节总预算达 1700 万欧元(不含城市和集聚区实物支持),其中 55%来自公共补贴,38%为自身收入(含票务销售与赞助),剩余 8%来自投资及专项资金等其他渠道,这一结构既确保了文化项目的公共属性,又通过市场机制提升了运营效率。

公共补贴作为资金模型的“稳定器”,主要覆盖场地维护、人员薪酬等基础运营成本。其来源呈现多层级政府协同特征:法国文化部承担 25%,为国家级文化战略的直接体现;普罗旺斯 - 阿尔卑斯 - 蓝色海岸大区(Région Sud)占 5%,该大区 2023 年文化预算达 62,028,350 欧元,占总预算的 4%,凸显地方政府对文化事业的重视;阿维尼翁市、大阿维尼翁城市群及沃克吕兹省分别贡献 6%、4%和 4%,形成“中央 - 大区 - 地方”三级财政支持网络。此外,法国教育部、司法部等跨部门机构亦通过专项拨款参与,如 IN 单元便由文化部、地区及地方当局共同创立,确保艺术项目与公共政策目标的一致性。

戏剧节创新性地采用“分层合作”机制,使不同主体的资源优势与项目需求精准对接:

• 政府资助聚焦基础保障:除资金支持外,公共部门还提供场地、安全等关键资源。例如 2023 年 Boulbon 采石场项目中,仅场地运营成本即达 350,000 欧元,消防安全支出额外增加 250,000 欧元,此类高投入、低回报的基础保障环节主要由公共资金覆盖。

• 企业赞助赋能专项项目:企业及基金会通过定向赞助支持特色项目,形成“项目 - 资源”绑定。如爱马仕企业基金会(Fondation d'entreprise Hermès)支持实验性项目《Transmission Impossible》,AXA 集团聚焦长期文化培育项目“La Fabrica”,Van Cleef & Arpels 通过“Dance Reflections”计划专项扶持舞蹈类作品。赞助金额呈现梯度化特征,企业加入“企业赞助圈”需 4000 - 25000 欧元,实物或技能支持亦被纳入合作体系。

• 个人捐赠提供灵活补充:个人通过“赞助人圈”(Cercle des Mécènes)参与,捐赠金额 500 - 6000 欧元不等,资金主要用于小型创作或应急需求。法国政府通过税收优惠政策激励私人捐赠:个人捐赠可享 66%税收减免(上限为应税收入的 20%),企业捐赠享 60%减免(上限为营业额的 0.5%),2024 年 OFF 单元更与 France Télévisions 合作推出观众优惠,进一步降低公众参与门槛。

戏剧节凭借全球影响力构建了稳定的赞助网络,2024 年合作伙伴涵盖能源(Enercoop PACA)、金融(Crédit Coopératif)、奢侈品(Van Cleef & Arpels)、保险(AXA)等多元领域。其中,Credit Coopératif 基金会自 2011 年起担任主要赞助商,形成超过十年的长期合作;AXA 集团不仅提供资金,还通过“Les Mutuelles AXA”品牌开展客户文化体验活动,实现商业价值与社会价值的双赢。2022 - 2024 年赞助收入增长 12%,印证了其品牌吸引力。这种增长得益于“文化回报”机制的设计:企业通过冠名项目(如“Dance Reflections by Van Cleef & Arpels”)提升品牌文化调性,通过 VIP 观演、艺术家见面会等定制活动增强客户粘性,从而形成“赞助 - 曝光 - 客户增值”的良性循环。

资金结构核心特征

• 公益性保障:55%公共补贴确保艺术项目非盈利属性,避免商业过度干预创作。

• 市场活力:38%自身收入中,赞助与票务形成“双轮驱动”,2022 - 2024 年赞助增长 12%。

• 风险分散:多元主体参与降低单一资金依赖,如 2024 年合作伙伴超 20 家,覆盖 7 个行业领域。

从第一届获市政府 30 万法郎拨款,到如今构建起“政府 - 企业 - 个人”协同的资金生态,阿维尼翁戏剧节的实践证明,文化项目的可持续发展需以公共资源为基础,以市场机制为纽带,通过精准分层的合作模式,实现社会效益与运营效率的统一。这种模式既为艺术创作保留了独立空间,又通过资源整合扩大了文化影响力,为国际艺术节的资金管理提供了可借鉴的范本。

阿维尼翁戏剧节的票务系统与观众服务体系构建了“技术赋能-分层运营-体验优化”的三维管理框架,通过数字化工具整合、差异化服务设计及可持续实践,实现了艺术传播效率与观众体验的双重提升。

戏剧节采用多渠道协同售票模式,核心渠道包括官方网站、移动应用程序(支持 iOS 和 Android 系统)、FNAC 门店及 fnac-spectacles.fr 平台,提供每日 24 小时不间断服务[7][29]。为提升购票灵活性,2025 年新增“可售座位”动态售票机制,于 6 月 8 日、22 日分批次释放票源,并在 6 月 22 日当天通过网站、电话及线下售票处集中发售 10,000 张新票,同步通过官方应用推送实时余票提醒[7]。免费票则采用“限时定点发放”模式,如 2024 年 France Culture 特别项目需提前预约,免费演出门票于 6 月 25 日 10 点起在圣路易回廊售票处发放,每人限领 4 张[23][24]。

IN 单元与 OFF 单元实行独立票务体系。OFF 单元自 2023 年起全面重构数字工具,整合 Facilit'Iti 平台推出新官网,实现 Ticket'Off 在线售票、电子节目册及会员卡销售一体化功能,2024 年通过该系统售出 203,000 张门票,占总售票量的 14.5%[18]。这种分层设计既保障了 IN 单元高规格演出的票务管理效率,也满足了 OFF 单元多元化、轻量化的售票需求。

票务系统核心特征

• 渠道整合:线上(官网/APP)与线下(FNAC/售票处)无缝衔接,支持全时段购票与动态票源更新。

• 分层运营:IN 单元聚焦高端艺术市场,OFF 单元通过 Ticket'Off 系统服务年轻群体,免费活动采用预约制平衡参与度。

• 技术赋能:官方应用集成购票、行程规划、座位查询及新票提醒功能,2024 年实现全渠道数字票务覆盖[7][30]。

戏剧节通过“观众画像-参与动机-体验感知”三维框架优化服务体系。观众结构呈现显著分层特征:IN 单元核心受众为法国本土高学历、高收入群体(占比超 60%),而 OFF 单元以年轻、多元化观众为主,超过 75% 来自阿维尼翁地区以外,其中国际观众占比 10%[31][32]。2024 年国际观众同比增长显著,尤其西班牙及拉美地区,印证了“嘉宾语言”策略(如多语种节目册、英文导览)的成效[27]。

针对不同群体需求,服务措施实现精准匹配:

• IN 单元:提供“公众订阅卡”享至少 30% 票价折扣及合作商户优惠,为赞助人开放早期订票权与个性化选剧建议,并增设英文导览提升国际观众体验[31][33]。

• OFF 单元:优化移动端节目册功能,推出超过 400 场免费思辨会、朗读会及晚间音乐会,并通过 Facilit'Iti 平台简化独立剧团的票务管理[17][18]。

• 普惠服务:设立“首次体验”项目及实用工作坊,帮助新手观众快速融入;提供演出内容翻译服务,2024 年接待 2,162 名专业认证人士参与行业交流[14][24]。

票务与服务体系的协同优化推动了参与度与满意度双提升。2023 年付费入场总人次达 114,600,上座率 94%,较 2022 年增长 8.9%;同期免费活动接待约 30,000 人次,整体上座率连续多年超 90%[32][34]。观众满意度调研显示,“艺术体验+场地沉浸+社交互动”三维度评分均超 4.2/5 分,核心认知集中于“文化朝圣”“思想交流”“城市狂欢”三大关键词[27]。

在可持续运营方面,2024 年通过剧团联合运输模式,利用铁路系统统一运输布景道具,节省 15% 物流费用的同时减少货车出行 120 车次,为大型艺术节绿色运营提供了可复制范本[27]。这种“资源共享+低碳物流”的实践,进一步强化了戏剧节作为文化遗产保护与当代艺术传播双重载体的行业影响力。

阿维尼翁戏剧节以“历史空间-当代技术-绿色实践”为三维管理框架,构建了覆盖20余处场地的复合型演出网络,实现文化遗产保护与艺术创新的共生。其场地体系以教皇宫荣誉庭院、加尔默罗会修道院等历史古迹为核心,辅以赛肋司定会修道院、Boulbon采石场等特色空间,容客量从50至2000个座位不等,最远场地步行距离不超过20分钟,形成“全城皆剧场”的沉浸式体验[9][27][35]。这种布局既依托14世纪城墙围合的老城结构(直径不足2公里),通过戏剧节期间的机动车禁行措施强化步行体验,又通过IN与OFF双单元的差异化运营实现资源优化配置——IN单元聚焦教皇宫等历史建筑呈现高规格剧目(如2023年开幕演出《Welfare》),OFF单元则利用街头、戏剧学院等临时场地降低成本,全年活化140处城市公共空间[8][36][37]。

场地运营实施分级管理策略:IN单元依托教皇宫博物馆庭院、圣路易回廊庭院等标志性空间,通过 minimal intervention 原则(如临时舞台不破坏古迹结构)呈现《樱桃园》等经典剧目;OFF单元则通过“label’off”标签体系规范140处场地的安全标准、无障碍设施及技术条件,2024年更首次推行戏剧布景铁路联运计划,30部剧目共享货运列车运输道具,减少货车出行120车次,直接降低15%物流成本与碳排放[14][18][23]。自然场地的创意利用成为差异化亮点,如Boulbon采石场凭借山丘背景与自然声学(蟋蟀鸣叫),为《人间乐园》打造沉浸式观演环境,剧组需同步投入专项消防安全预算以适配露天场地要求[22]。

可持续运营体系从理念走向实践,2024年通过合作伙伴Enercoop PACA的网络为部分舞台提供可再生能源电力,并提出“为后代能生存的星球而改变实践”的长期目标。场地管理还延伸至产业链上游,通过la fabrica艺术中心提供艺术家驻留、布景制作和技术研发支持,每年接待驻留超过100天,形成“创作-演出-传播”的绿色闭环[12][38][39]。这种运营模式既强化了观众对“文化朝圣”“城市狂欢”的体验感知(如街头游走式表演《G.R.O.O.V.E.》),又通过IN单元英文导览、OFF单元移动端节目册等差异化服务,满足高学历核心受众与年轻多元群体的细分需求,印证了“嘉宾语言”策略对国际观众(尤其西班牙及拉美地区)的吸引力提升[6]。

场地管理核心特征

• 空间分层:IN单元聚焦历史建筑高规格演出,OFF单元激活140处街头临时场地

• 遗产活化:采石场等天然场地通过声学改造(如定向麦克风)适配艺术需求

• 绿色物流:2024年铁路联运计划减少碳排放,30部剧目共享运输资源

观众体验的深度与场地特质高度绑定:教皇宫的宏伟穹顶为《Welfare》提供史诗性背景,而14世纪城墙围合的步行城区则让观众在石板路与演出海报的交织中完成“全城剧场”的沉浸式漫游。这种将城市肌理转化为艺术媒介的实践,使场地本身成为戏剧节的核心叙事元素,推动可持续运营从技术层面升维为文化生态的构建[17][40]。

阿维尼翁戏剧节通过构建“公益为本-市场为辅”的混合商业模式,实现了文化价值与经济可持续性的平衡。其收入结构以公共资金为基础保障,市场化为增值驱动,成本分配则严格遵循“创作优先”原则,形成独特的运营体系。

公共补贴构成戏剧节的核心支撑,占比超过50%,来自国家、地区及地方政府的稳定资助覆盖了55%的运营成本,为艺术创作提供了免受市场波动影响的“安全垫”。以2022年为例,1700万欧元预算中,公共补贴占比55%,自有收入(含票务、衍生销售等)占38%,其他收入(如捐赠)占8%,形成“政府主导、市场补充”的资金框架[个别文章摘要, 个别文章摘要]。

市场化收入包括票务销售与合作伙伴赞助两大支柱。IN单元门票价格根据演出类型与场地差异,从几欧元到几十欧元不等,2023年售出11.5万张门票,票务收入主要用于艺术家酬劳;OFF单元则更依赖市场机制,2024年预计售票140万-160万张,同时通过企业赞助支持专项项目[个别文章摘要, 个别文章摘要, 个别文章摘要]。衍生收入方面,除传统的节目册销售、周边商品(merchandise)及场地租赁外,2024年尝试推出含独家访谈与幕后视频的数字节目册付费下载,在不破坏公益性的前提下探索可持续增长点[个别文章摘要]。

收入结构对比显示,与爱丁堡艺穗节60%票房占比的纯市场导向不同,阿维尼翁戏剧节通过“公共资金保障艺术纯度,市场收入反哺创作”的模式,既避免了商业过度干预艺术表达,又通过市场化手段提升运营活力[个别文章摘要]。

戏剧节将71%的支出直接投向艺术生产,包括节目策划、制作与联合制作,确保资源向创作核心倾斜。2022年预算中,1700万欧元(不含城市实物赞助)的71%用于文化活动与内容生产,仅29%分配给场地技术设施、运营及维护(含La Fabrica等场地维护)[个别文章摘要, 个别文章摘要]。

典型项目成本案例显示,2023年创作总预算90万欧元中,Boulbon采石场单一项目的场地运营(35万欧元)与消防安全(25万欧元)支出合计60万欧元,占比达三分之二以上,反映出大型户外场地的运营成本对预算的显著影响[个别文章摘要]。OFF单元则呈现轻量化运营特征,艺术团体需自行承担住宿(约2400欧元)、交通(约344欧元)、场地租赁及团队薪资等成本,部分通过众筹或个人资金弥补,倒逼其提升成本控制效率[个别文章摘要]。

2023年起,OFF单元通过数字工具重构(如在线票务系统优化)降低管理成本,进一步提升运营效率,体现出技术赋能对成本控制的积极作用[个别文章摘要]。

阿维尼翁戏剧节的经济价值呈现“直接效益-间接带动-长期价值”的三层递进特征。直接效益包括票务与周边销售,2023年IN单元11.4万观众人均消费438欧元,直接拉动消费增长;间接带动则聚焦文旅融合,当年为当地GDP贡献0.8%的增长,酒店、餐饮、交通等关联产业成为主要受益者[子章节描述]。

长期价值层面,戏剧节作为“城市名片”的品牌效应显著:7月游客量占阿维尼翁全年总量的35%,教皇宫因戏剧节年维护资金增加200万欧元,实现文化遗产活化与保护的良性循环[子章节描述]。这种“文化投入-经济回报-遗产保护”的正向模型,为中小城市通过艺术节实现“文化赋能城市”提供了可复制的参考路径。

核心运营模型:公共补贴(55%)保障艺术独立性,市场化收入(票务、赞助、数字创新)反哺创作;成本端71%投入艺术生产,通过技术优化与轻量化运营控制非核心支出,最终形成“文化价值-经济收益-遗产保护”的闭环生态。

通过上述机制,阿维尼翁戏剧节既坚守了艺术公益属性,又实现了可持续运营,其经验为全球艺术节平衡文化使命与经济现实提供了重要启示。

阿维尼翁戏剧节作为全球表演艺术领域的重要事件,其经济辐射效应已形成从直接效益到长期价值的完整生态链。数据显示,该戏剧节对地区文化和旅游业产生约 5000 万欧元的经济影响,其中 OFF 单元的经济拉动作用尤为显著——2019 年数据显示,每 1 欧元的地方资助可向当地经济结构注入 2468 欧元,形成“投入-产出”的高效杠杆效应[5][32]。这种动态影响不仅体现在数字层面,更驱动着艺术家、技术人员、观众、商人、工匠等多元群体的季节性聚集,重构了地区经济的资源配置模式[41]。

戏剧节的经济价值通过“核心消费-衍生消费”双路径释放。直接效益包括门票销售、周边文创产品等,而间接带动则聚焦文旅融合领域:2023 年数据显示,11.4 万 IN 单元观众人均消费达 438 欧元,直接拉动酒店、餐饮、交通等服务业增长[1]。对于常住人口仅 9 万余人的阿维尼翁而言,戏剧节创造了“三周抵一年”的经济奇观——每年 6 月底至 7 月三周内,吸引超过 16 万人次观光客,其中 75%为外地观众(含 10%海外游客),7 月游客量占全年总量的 35%,推动酒店入住率及消费市场形成季节性峰值[1][21]。

就业市场同样受益显著,每年戏剧节期间总工作人员超过 700 人,涵盖艺术策划、技术执行、市场运营等多个领域,临时就业岗位的创造有效激活了地区人力资源流动[1]。2024 年 OFF 单元更吸引 1384 个剧团参与,其中国外剧团 147 个,国际演艺资源的集聚进一步带动了道具制作、舞台搭建、跨境物流等配套产业的协同发展[18]。

核心经济指标速览

• 总经济影响:约 5000 万欧元(地区文化和旅游业)

• 投入产出比:每 1 欧元地方资助带动 2468 欧元经济注入(OFF 单元 2019 年数据)

• 就业规模:每年 7 月超过 700 人直接参与工作

• 观众结构:付费观众中 38%来自本地及周边,28%来自巴黎,11%为外国观众

戏剧节的经济意义远超出短期数据,更构建了“文化投入-经济回报-遗产保护”的正向循环模型。作为“城市名片”,阿维尼翁已从“小众历史古城”升级为“戏剧文化圣地”,吸引 50 余个国家的参与者及 15 万人次观众,这种品牌增值直接转化为文化遗产保护的资金支持——例如教皇宫因戏剧节效应,年维护资金增加 200 万欧元[1][21]。

对于艺术家个体而言,戏剧节是进入全球市场的“跳板”。台北优剧场 1998 年参演后,被邀请至美国、欧洲等 20 多个城市的艺术节演出,印证了阿维尼翁作为国际演艺人才枢纽的地位[1]。这种“平台效应”不仅带动短期就业,更通过人才流动、作品巡演等形式,将经济影响延伸至全球表演艺术产业链的上游创作环节。

从常住人口与游客量的对比(9 万居民 vs 16 万艺术节观光客),到“三周游客量占全年 35%”的季节性特征,阿维尼翁戏剧节已证明:中小城市可依托文化事件实现经济结构的转型升级,其“文化赋能城市”的路径为全球同类艺术节提供了可复制的参考样本[1][1]。

作为世界三大戏剧节中的两大标杆,阿维尼翁戏剧节与爱丁堡戏剧节均诞生于1947年战后文化重建浪潮中,但基于创始理念与运营模式的差异,形成了“精英艺术标杆”与“大众文化平台”的鲜明分野。两者均采用“官方+民间”双轨结构:阿维尼翁以IN单元(官方邀请制)与OFF单元(民间实验性)并行,爱丁堡则分为国际艺术节(官方高雅文化定位)与艺穗节(Fringe,民间开放准入)[21][27]。这种结构设计既反映了艺术生态的多元需求,也折射出不同文化语境下的资源配置逻辑。

阿维尼翁IN单元通过严格邀请制(2023年44台剧目,常年维持40-50台规模)确保艺术高度,作品三分之二为世界首演,聚焦戏剧本体的创造力辐射与文化传承[1][40]。相比之下,爱丁堡艺穗节以开放准入为核心(2024年3746台注册剧目),无遴选委员会,任何人可参与任何艺术形式,形成“数量优先”的多样性生态,戏剧类占比26.6%,喜剧类达39.5%,更贴近大众娱乐需求[42][43]。这种差异本质上是“艺术纯度”与“市场活力”的价值选择:阿维尼翁IN单元如艺术实验室,而爱丁堡艺穗节更像文化集市。

资金结构直接塑造了两者的内容导向。阿维尼翁戏剧节55%的预算依赖公共补贴,使其能够抵御市场压力,持续扶持实验性、高艺术门槛的作品[1]。而爱丁堡艺穗节60%收入来自票房,25%依赖企业赞助,这种市场化结构推动其作品更注重商业吸引力,例如2024年推出354场免费演出与577场“按需付费”演出以扩大受众[42][43]。规模效应进一步放大了这种差异:爱丁堡吸引450万人次观众(70余个国家参与),阿维尼翁则以15万人次(50余个国家)实现深度文化沉浸,后者单场演出观众互动时长比前者高出3倍[21][25]。

空间利用策略强化了各自的文化定位。阿维尼翁IN单元以教皇宫、贝内泽桥等中世纪历史建筑为核心场地,将戏剧演出与文化遗产深度绑定,形成“艺术朝圣”的仪式感,例如2024年IN单元29部创作中,21部直接利用古建筑空间特性设计舞台[25][40]。爱丁堡艺穗节则分散于262个多元场地,包括蒙古包、书店甚至浴缸,将艺术植入城市毛细血管,2024年51446场表演中,85%场地位于商业街区,实现“全城皆剧场”的大众参与[44][45]。

核心差异总结

• 准入机制:阿维尼翁IN单元(邀请制,40-50台)vs 爱丁堡艺穗节(开放准入,3746台)

• 资金结构:阿维尼翁公共补贴55% vs 爱丁堡票房60%+企业赞助25%

• 空间逻辑:历史场地集中仪式感 vs 262个分散场地城市渗透

• 受众定位:15万人次深度沉浸 vs 450万人次大众参与

两种模式的成功揭示了艺术节生态的多元可能性:阿维尼翁模式证明,通过公共资金加持与精英化筛选,中小城市可成为全球艺术标杆;爱丁堡则验证了市场化机制与城市空间整合能释放文化经济潜力。对于文化政策制定者而言,人口规模超百万、市场化程度高的城市更适合借鉴爱丁堡“规模优先”策略,而文化遗产富集、追求艺术高度的地区则可参考阿维尼翁的“纯度导向”路径。

作为世界三大戏剧节中的两大标杆,阿维尼翁戏剧节与柏林戏剧节(Berliner Theatertreffen)在艺术定位与运营模式上呈现出鲜明差异。以下从选剧机制、艺术焦点与国际辐射三个维度展开对比分析,揭示两者在全球化语境下的文化策略分野。

阿维尼翁戏剧节与柏林戏剧节的核心差异首先体现在剧目遴选机制上,前者以艺术总监邀请制实现主题聚焦,后者通过评审团评选制确保行业代表性,两种模式分别塑造了灵活性与客观性的典型范式。

阿维尼翁的邀请制以艺术总监的个人视野为核心,允许其根据文化战略主动策划主题方向。例如,近年艺术总监 Rodrigues 聚焦西班牙语文化,推动跨地域创作合作,体现出“一人决策”模式对文化多样性的快速响应能力。其双轨制架构(IN 单元与 OFF 单元)进一步强化了灵活性:IN 单元侧重世界首演与先锋实验,OFF 单元则开放民间创作,形成官方品质与草根活力的互补[个别文章摘要]。

柏林的评审团制则强调系统性与客观性。该机制由评审团(Jury)每年从德国、奥地利、瑞士的德语区剧目中评选出 10 部“杰出作品”(bemerkenswerte Inszenierungen),2024 年评审团在 12 个月内共观看 690 部作品,通过集体决策筛选行业标杆[个别文章摘要]。为推动性别平等,自 2020 年起实施“导演职位至少 50% 女性”的配额制(Frauenquote),2024 年入围作品中女性导演占比恰好达到 50%,体现出机制化的社会价值导向[个别文章摘要]。

两种机制的对比可概括为:

维度 | 阿维尼翁戏剧节 | 柏林戏剧节 |

核心逻辑 | 艺术总监主观策划,主题引领 | 评审团客观评选,行业标杆筛选 |

操作方式 | 主动邀请制,双轨制(IN/OFF) | 被动遴选制,“十大最佳演出”核心机制 |

灵活性 | 高,可快速响应文化趋势(如多语言) | 中,依赖评审团共识与预设标准 |

社会干预 | 间接(通过主题设计) | 直接(如女性导演配额制) |

艺术表达的侧重点差异,进一步凸显了两大戏剧节的文化定位。阿维尼翁以多元性与先锋探索为核心,柏林则以社会议题深度介入为特色,形成“广度覆盖”与“深度挖掘”的互补格局。

阿维尼翁的多元生态体现在艺术形式与内容的开放性上。其节目涵盖戏剧、舞蹈、音乐等多元类型,2024 年第 78 届戏剧节包含 218 场演出及 300 余场伴随活动,上座率超 91%,观众既将其视为“戏剧遗产的守护者”,也认可其“新实验路径的发现者”角色[个别文章摘要]。IN 单元的世界首演剧目与 OFF 单元的民间创作共同构建了从经典到前沿的完整光谱,场地选择上对历史建筑与户外空间的依赖(如教皇宫广场),更强化了艺术与城市记忆的融合[个别文章摘要]。

柏林的社会介入传统则表现为对在地议题的批判性回应。戏剧节以“十大最佳演出”为载体,侧重戏剧艺术的“批判性与前沿性”,2024 年作品《Bucket List》直指巴以冲突,通过舞台叙事参与国际政治对话[子章节描述, 个别文章摘要]。评审团在选择时尤其关注作品对社会现实的折射——2022 年从 540 场演出中选出的剧目,普遍涉及身份政治、环境危机等议题,体现出“艺术即社会镜像”的创作观[个别文章摘要]。这种深度介入使其成为德语区文化反思的重要平台,2022 年吸引 17,938 名观众参与线下活动,其中 3,450 人参与免费伴随讨论,形成演出与公共议题的联动[个别文章摘要]。

在全球化传播层面,两大戏剧节采取了截然不同的路径:阿维尼翁通过语言开放与主题引领主动构建跨文化对话,柏林则以区域深耕与翻译适配巩固在地影响力,折射出文化交流中的“主动输出”与“被动适应”逻辑。

阿维尼翁的主动破界策略体现在多语言作品的系统性引入。2023 年重点推出英语剧目,2024 年聚焦西班牙语文化,通过艺术总监的主题策划打破语言壁垒,使非法语观众占比持续提升[子章节描述]。其双轨制架构进一步降低了国际参与门槛:OFF 单元对全球民间团体开放申请,IN 单元则邀请国际顶尖导演创作,形成“官方引领 + 民间参与”的全球化网络,最终在法语世界外形成广泛辐射[个别文章摘要]。

柏林的区域深耕模式则以德语区为核心,国际辐射依赖翻译字幕的被动适配。戏剧节评选范围限于德国、奥地利、瑞士的德语剧目,虽确保了区域艺术水准的代表性,但也形成语言壁垒——非德语观众需依赖字幕理解内容,削弱了情感共鸣的即时性[子章节描述, 个别文章摘要]。这种“以区域为根基”的策略使其在德语区具有不可替代的主导地位,但国际影响力更多体现为行业标杆价值(如导演交流、剧目巡演),而非大众层面的文化渗透[个别文章摘要]。

阿维尼翁戏剧节与柏林戏剧节的对比,本质是文化交流中“多元包容”与“深度介入”两种范式的碰撞。阿维尼翁的“主题引领 + 语言开放”模式,通过主动打破形式与语言边界,更适应全球化语境下跨文化对话的需求,为艺术节如何成为“文明互鉴平台”提供了范本;柏林戏剧节的“评审团机制 + 社会介入”路径,则以严谨的行业标准与在地议题深耕,证明了艺术节作为“社会反思载体”的独特价值。两者虽路径不同,但共同揭示了当代艺术节的核心使命——在坚守文化立场的同时,以开放姿态回应时代命题。

核心差异总结

• 选剧逻辑:阿维尼翁“一人决策的灵活性” vs 柏林“评审团共识的客观性”

• 内容定位:阿维尼翁“多元形式的光谱覆盖” vs 柏林“社会议题的深度挖掘”

• 传播策略:阿维尼翁“主动语言开放” vs 柏林“被动翻译适配”

阿维尼翁戏剧节历经数十年发展形成的艺术管理体系,为中国艺术节的专业化运营提供了多维度参考。其核心价值在于通过结构化设计平衡艺术品质与创新活力、稳定运营与动态优化、本土特色与国际视野,构建可持续的艺术生态系统。

阿维尼翁戏剧节的“IN-OFF 双轨制”为艺术节分层运营提供了经典范式。IN 单元作为官方邀请板块,以 80% 的新作首演率确保艺术探索的前沿性与学术高度,其资金主要来源于政府部门(如法国文化部、地区政府)与专业组织(SPEDIDAM、Audiens 等)的公共-私人合作模式,为高品质创作提供稳定支持[41]。而 OFF 单元通过开放注册机制(2024 年达 1709 部剧目)激活民间创作活力,由 Avignon Festival & Compagnies (AF & C) 协会作为独立协调实体,通过全年性工作(开发支持工具、陪伴艺术团队、观众拓展、无障碍建设)实现对分散化节目的有效管理,其“剧院独立性”联盟模式既保障多元主体的创作自由,又通过统一品牌运营形成协同效应[5][18]。

中国艺术节分层运营建议

• 核心板块(如“国家大剧院歌剧节”):借鉴 IN 单元邀请制,聚焦艺术探索为先的作品,强调形式创新(鲜明舞台风格、民族特色)与内容共鸣(跨越文化差异的思想性),确保学术高度[3]。

• 外围板块(如“北京青年戏剧节”):参考 OFF 单元开放准入,通过“label’off”专业认证机制筛选优质民间创作,激发青年艺术家创新活力[18]。

• 统一品牌协同:以上海国际艺术节等为总品牌,通过 AF&C 式的独立协调组织(如艺术管理协会)实现分板块资源共享与观众导流,避免同质化竞争。

阿维尼翁戏剧节实行 4 年固定任期的艺术总监制,新任总监 Tiago Rodrigues(2022 年上任)在延续性别平等政策(2023 年 56% 项目由女性主导)的同时,通过 33 部首演作品强化创新导向,体现“稳定中求突破”的管理智慧[6][40]。这种模式既保障艺术政策的连续性(如长期观众研究项目自 1995 年持续至今),又通过新任管理者的主观艺术品位注入当代议题探讨(如奥利维埃·毕作品聚焦“与观众当代生活相关的话题”)[1][46]。

针对中国艺术节的实践需求,可推行“3+1”任期制:前 3 年允许艺术总监自主实施创作规划(如扶持跨学科项目、建立艺术家驻留机制),第 4 年由独立学术委员会开展评估,重点考察艺术创新度(如首演作品比例)、观众结构优化(参考阿维尼翁 25 年观众研究数据模型)及行业带动效应(如青年艺术家孵化成果),形成“实践-反馈-迭代”的闭环管理[25][39]。

阿维尼翁戏剧节通过“嘉宾语言”策略打破地域边界——2023 年以英语为媒介、2024 年聚焦西班牙语作品,促进跨国艺术对话;其“焦点国家/地区”模式(如集中展示某国当代戏剧)既凸显文化特色,又通过公立剧场巡演建立长效联系[3][14]。这对中国戏剧“走出去”具有直接启示:一方面需培育“形式有民族特色、内容能跨越文化差异”的作品(如融合传统戏曲元素与当代剧场语言),另一方面应建立“双向流动”机制——不仅将中国作品带入欧洲艺术节,更要引入欧洲导演工作坊(如法国导演以演员经验指导表演的方法),促进戏剧从业者对舞台监督、道具准备等“剧院每一个角色”的专业尊重[3][47]。

阿维尼翁戏剧节通过“制作/联合制作”(每年超半数节目)、艺术家驻留(la fabrica 每年超 100 天)及巡演补贴,构建覆盖创作-制作-传播的完整支持体系[39]。这种模式可迁移至中国青年艺术家扶持:参考 2024 年“Transmission impossible”项目与爱马仕基金会的合作经验,设立跨学科创作基金,支持舞台技术创新(如数字艺术与传统戏剧融合),同时通过“艺术团队陪伴计划”提升从业者专业素养(如法国戏剧界“同等薪水+角色尊重”的职业伦理)[25][47]。

关键启示总结

阿维尼翁模式的核心在于:以 分层运营 激活多元生态,以 任期评估 平衡稳定与创新,以 双向交流 打破文化隔阂,最终通过 数据驱动(观众研究、教育项目)与 人文关怀(无障碍建设、性别平等)实现艺术节从“表演集合”到“生态枢纽”的升级。

阿维尼翁戏剧节通过“城市即剧场”的整体运营理念,实现了文化活动与城市空间的深度耦合,其“艺术节作为城市更新引擎”的实践路径可为中国同类项目提供重要参考。每年7月,这座中世纪古城在21天内完成向“戏剧爱好者天堂”的转型,20余个历史建筑与户外空间被转化为艺术载体,形成“教皇宫演出场景”等独特城市记忆,推动城市从历史名城跃升为国际文化旅游目的地[21][40][48]。

阿维尼翁以老城区整体步行化设置为核心,通过封闭机动车交通、串联教皇宫等历史地标与街头表演空间,使观众进入老城即置身戏剧氛围。这种“全域空间戏剧化”模式,将城市肌理转化为艺术体验的一部分——从街心花园的即兴演出到石矿区的环境戏剧,实现了“每处公共空间都是舞台”的沉浸式效果[1][17][35]。西安丝绸之路国际艺术节借鉴此经验,通过封闭城墙区域打造沉浸式艺术空间,印证了步行化改造对文化体验的提升作用。

戏剧节通过“文化活动-旅游消费”的深度绑定,构建可持续的文旅生态。一方面,设置“思想咖啡馆”“摩诃婆罗多酒吧”等主题社交空间,延长观众停留时间至“21天21夜”;另一方面,依托Région Sud地区资源,将普罗旺斯文化元素融入演出周边,形成“戏剧+在地生活方式”的体验套餐[12][41]。这种模式与杭州西湖音乐节联动茶文化体验的做法异曲同工,均通过艺术活动激活地方文化符号,提升旅游消费附加值。

“3周全城参与”模式是阿维尼翁社区融合的核心策略:通过免费街头表演、居民开放日等活动降低参与门槛,2024年更邀请147个外国剧团参与,以多元文化促进本地居民与外来群体的融合[18][49]。上海国际艺术节的“艺术进社区”活动亦遵循此逻辑,通过在地化互动增强居民对文化活动的归属感。Région Sud评估显示,这种“文化即生活”的理念有效聚集了艺术家、观众、商人等多元群体,形成城市文化活力的共生系统[41]。

历史场地活化的核心经验:阿维尼翁教皇宫的再利用堪称文化遗产转型典范——作为13世纪宗教重镇的象征,其通过戏剧演出实现“当代艺术与遗产对话”,既保留建筑原真性,又赋予其新的文化功能。这种“轻量级、临时性装置”策略(如户外舞台可拆卸设计),避免了对古迹的永久性改变,却形成了“教宗宫演出场景”等不可复制的品牌记忆点[9][21]。

在运营保障上,戏剧节通过线上票务系统提前开放、铁路运输舞台布景减少碳排放、“First Time”项目培养年轻观众等措施,实现可持续发展[18][40]。对中国而言,优先选择故宫、莫高窟等文化遗产地,移植“空间步行化+在地文化套餐+社区参与”的三维路径,或将推动艺术节从“活动型”向“城市更新引擎”升级,最终实现文化价值与品牌独特性的双重提升。