在江南水乡的氤氲雾气中,乌镇的粉墙黛瓦、枕水而居的建筑群落,不仅是物理空间的呈现,更是中国传统美学精神的生动载体。从 1999 年东栅开发到如今的国际化文化地标,乌镇的建筑设计与改造始终以中国传统美学为根基,通过 “天人合一” 的共生智慧、“虚实相生” 的空间哲学、“意境营造” 的精神追求,以及 “文质彬彬” 的辩证思维,将建筑转化为美学场景、精神空间与文化符号,更在日常细节中传递着 “诗意栖居” 的审美理想。天人合一:建筑与自然的共生之美“天地有大美而不言”,中国传统美学的核心理念 “天人合一”,在乌镇的建筑肌理中得到了极致诠释。这种理念强调建筑不应是自然的对立面,而应是自然的延伸与呼应,乌镇的建筑设计与改造始终遵循着 “就地取材、顺势而为” 的原则。乌镇的传统建筑以当地的青石、木材、砖瓦为原料,粉墙的素净与黛瓦的沉稳,与江南的青山绿水形成天然的色彩和谐。在改造过程中,乌镇坚持 “整旧如故”,拒绝用现代材料替代传统材质,保留了木材的自然纹理、砖石的岁月包浆,让建筑带着自然的 “呼吸感” 融入环境。水系作为乌镇的灵魂,更成为建筑布局的核心线索 —— 房屋沿河而建,街巷依水而设,桥梁跨水而架,形成 “水 — 建筑 — 人” 的有机循环。清晨的薄雾中,石桥的倒影在粼粼波光中晃动,建筑与水、与天光、与植被浑然一体,恰如《庄子》所言 “与天地精神相往来”,实现了自然与人文的共生共荣。

这种共生不仅体现在物理空间,更渗透在生态智慧中。乌镇对河道的整治拒绝过度人工雕琢,采用生态驳岸、自然净化的方式恢复水质;景观植物选择柳树、桂花、竹子等江南本土物种,既适应气候,又承载着 “柳岸闻莺”“桂香满巷” 的文化意象。建筑与自然的边界在此消弭,形成 “虽由人作,宛自天开” 的审美境界。虚实相生:空间营造的辩证艺术中国传统美学中的 “虚实相生” 理念,在乌镇的建筑空间设计中化为具体的空间语言。道家 “有无相生” 的哲学思想认为,虚与实并非对立,而是相互依存、相互转化的辩证关系,乌镇通过庭院、天井、廊道、水景等元素的巧妙组合,构建出层次丰富的 “虚实交响”。传统江南民居是 “虚实相生” 的典型载体。乌镇的民居以 “实” 的建筑本体为骨,以 “虚” 的庭院、天井为魂。一进进院落中,实体的墙体与虚灵的天空形成对比,封闭的房间与开放的天井相互渗透,阳光穿过木格花窗在地面投下斑驳光影,“虚” 的光影变化为 “实” 的建筑注入了灵动的生命力。西栅景区的改造中,设计师陈向宏先生刻意保留了街巷的曲折幽深,石板路的 “实” 与两侧建筑间隙中漏出的天光水色的 “虚” 交替出现,行走其中,步移景异,如在画中游。木心美术馆的设计将这种空间哲学推向极致。建筑师以现代手法诠释 “虚实相生”:外观是简洁的几何形态,以 “实” 的混凝土与玻璃为体;内部却通过天井、天窗、光影的变化营造 “虚” 的意境。阳光透过半透明的玻璃幕墙洒入展厅,木心的手稿与光影交织,实体的建筑空间与虚无的诗意氛围相互交融,让观者在有限空间中感受到无限的精神延展,恰如传统美学中 “虚中有实,实中有虚” 的辩证智慧。意境营造:从物理空间到精神体验“一切景语皆情语”,王国维对 “意境” 的阐释揭示了中国传统美学的核心追求 —— 超越物理空间的局限,抵达精神体验的深度。乌镇的建筑改造不仅是对建筑形态的修复,更是对 “意境” 的重塑,通过细节设计与文化注入,让每一处建筑都成为情感与精神的容器。建筑细节的 “诗性编码” 是意境营造的基础。乌镇的门窗雕花不追求繁复,而重 “留白”,几枝疏梅、半轮明月的图案,以简驭繁,引发观者对江南诗意的联想;墙面的斑驳肌理被刻意保留,岁月的痕迹与新生的绿意相映,诉说着 “旧时光里的新故事”;沿河建筑的 “美人靠” 临水而设,游人凭栏而坐,看乌篷船摇过水面,听橹声欸乃,“船在水中游,人在画中坐” 的意境自然生成。文化活动的 “场景嵌入” 更让建筑意境升华为精神体验。乌镇国际戏剧节期间,古老的街巷成为戏剧的舞台,演员身着戏服穿行于石板路与石桥间,建筑的物理空间转化为戏剧的叙事空间。当暮色降临,灯笼亮起,戏声与水声交织,建筑不再是冰冷的砖石,而成为承载情感、传递文化的 “精神剧场”。这种沉浸式体验,正是传统美学 “情景交融”“物我合一” 的现代表达,让建筑从 “可观” 的景观升华为 “可感” 的精神家园。

文质彬彬:形式与功能的和谐统一“文质彬彬,然后君子”,孔子提出的这一理念,在中国传统美学中演变为对 “形式与内容”“外在与内在” 和谐统一的追求。乌镇的建筑改造始终坚守 “文质彬彬” 的原则,既保护传统建筑的 “形”,更赋予其现代生活的 “神”,让建筑在历史传承与当代需求中找到平衡。在建筑修复中,乌镇以 “以旧修旧” 守护 “文” 的纯粹。工匠们用传统榫卯结构修复梁柱,用古法砖雕装饰墙面,让建筑的外在形式保留江南民居的雅致韵味;而在内部功能改造中,又以 “质” 的升级满足现代需求 —— 传统民居被改造为精品民宿时,空调、卫浴等现代设施被巧妙隐藏于木构之中,电线电缆埋入地下,既不破坏建筑的传统美感,又让游客享受舒适便捷。这种 “外古内新” 的改造,实现了 “文”(传统形式)与 “质”(现代功能)的共生。木心美术馆与乌镇大剧院的设计更是这一原则的典范。木心美术馆的现代简约外观,呼应着木心 “简洁是复杂的最高形式” 的美学主张(形式之 “文”);而内部展厅的灯光设计、展陈逻辑,都以凸显文学艺术作品的精神内涵为核心(内容之 “质”)。乌镇大剧院的曲面屋顶借鉴了江南民居的飞檐形态(文之传承),内部却配备最先进的声学系统与可变舞台(质之创新)。这种 “形神兼备” 的设计,让建筑既成为文化符号,又成为功能载体。

生活美学:日常细节中的审美传递中国传统美学从不将审美局限于艺术殿堂,而是渗透于日常生活的肌理之中。乌镇的建筑不仅是 “观看” 的对象,更是 “生活” 的容器,通过慢生活场景的营造、传统工艺的活态传承与饮食文化的美学表达,让建筑空间成为传递 “日常即审美” 价值观的媒介。

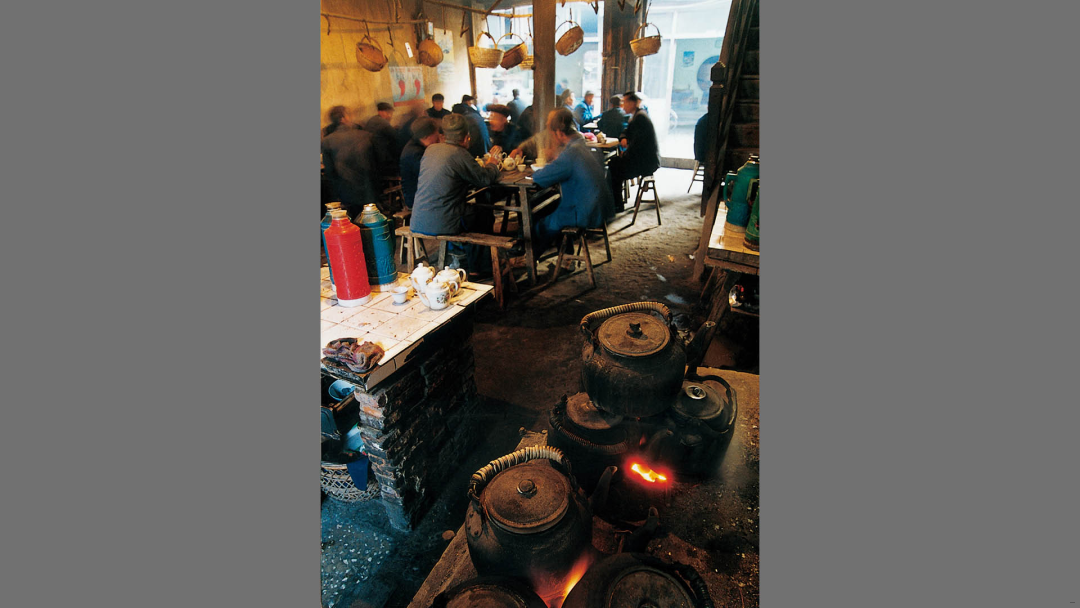

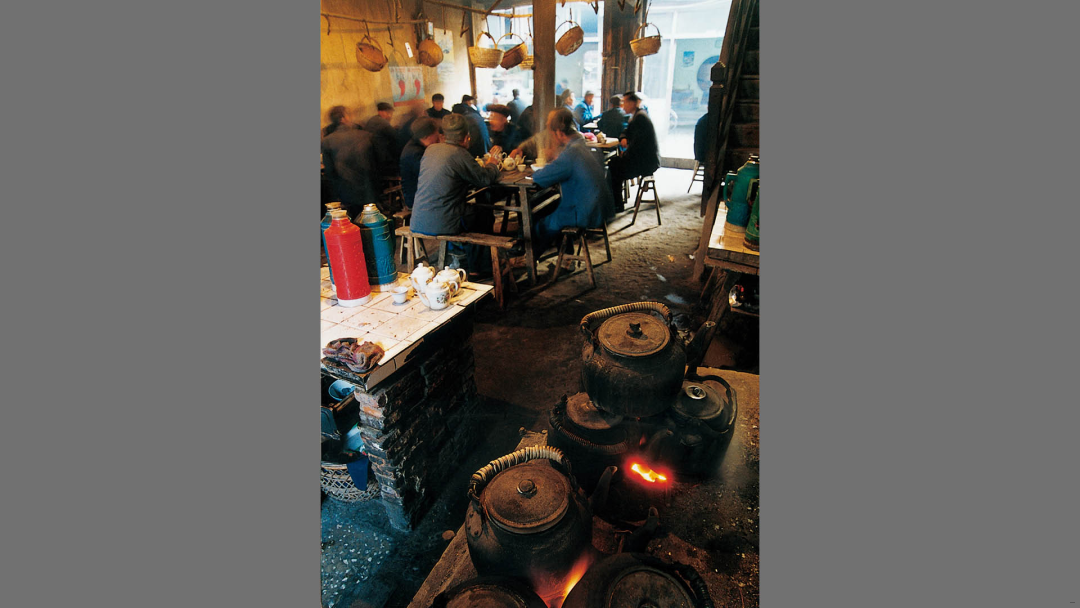

慢生活理念在建筑空间中自然流淌。乌镇的街巷宽度刻意控制在 “宜人尺度”,拒绝宽马路带来的疏离感,游人可漫步、可驻足,感受 “从前慢” 的节奏;庭院中的石桌石凳、临水的茶寮,为人们提供了 “闲坐” 的空间,在这里,喝茶、听戏、看水不再是功利性的活动,而成为 “偷得浮生半日闲” 的审美体验。这种空间设计暗合了木心 “诗不在远方,诗就在日常生活中” 的诗性美学,让建筑成为慢生活的守护者。传统手工艺的活态传承让建筑空间充满温度。蓝印花布染坊的晒场依河而建,高高的竹竿上晾晒着蓝白相间的布匹,在风中飘动,与背后的白墙黛瓦构成天然的画面;木雕作坊的门窗敞开,工匠的凿木声与木屑的清香从屋内溢出,游客可驻足观看,亦可亲手体验。这些 “生产性建筑空间” 打破了 “博物馆式” 的静态展示,让传统工艺在建筑中 “活” 起来,传递着 “匠人精神” 与 “器物之美” 的审美价值观。饮食文化的场景营造更让美学融入味觉体验。乌镇的餐馆多设于传统民居中,木格花窗、青花瓷器、字画装饰构成雅致的用餐环境(形式之美);而餐桌上的清蒸鱼、三白酒、定胜糕,则以本地食材与传统做法呈现江南风味(内容之美)。在这里,吃饭不再是单纯的果腹,而是 “色、香、味、境” 的综合审美体验,建筑空间成为连接味觉与文化的桥梁。

从建筑与自然的共生到空间的虚实辩证,从意境的精神追求到形式与功能的和谐,再到日常生活的审美渗透,乌镇的建筑之美始终扎根于中国传统美学的深厚土壤。它证明传统美学不是博物馆中的标本,而是能为现代建筑注入灵魂的活态智慧。当乌镇的晨雾漫过石桥,当暮色中的灯笼点亮街巷,我们看到的不仅是一座座建筑,更是中国人 “诗意栖居” 的永恒理想 —— 这正是乌镇建筑美学最深刻的文化溯源。

作者:张晓峰,浙江旅游科学研究院