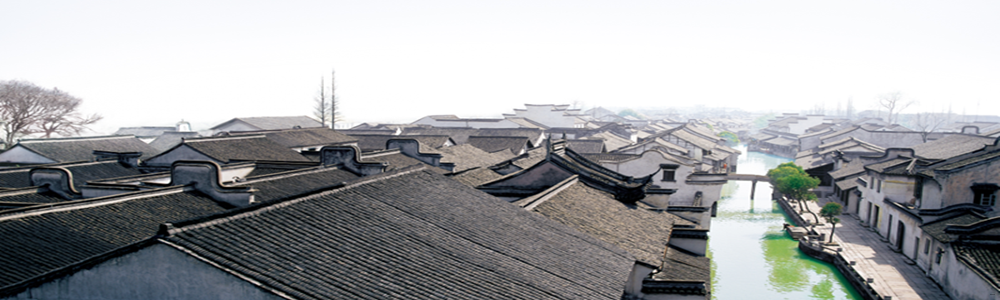

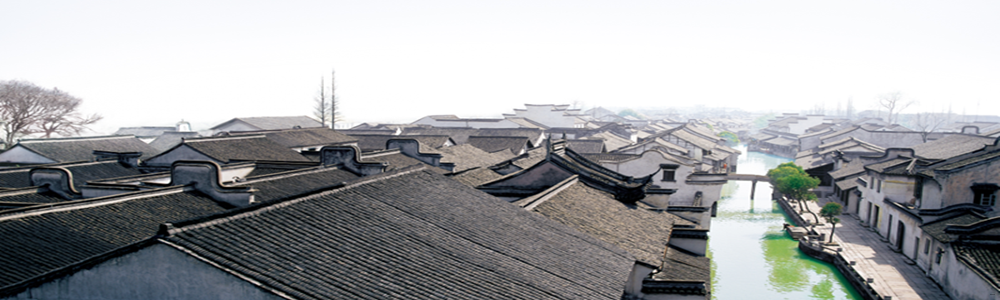

“美貌是一种表情。这个表情的意思,就是爱。” 木心凝视尘世后留下的哲思,恰是乌镇重生的密码。当世纪之交的水乡从破败中苏醒,沉睡的檐角波光、斑驳马头墙与曲折巷弄,正悄然显露那份超越实用的 “先验之美”—— 这正是木心所言 “无需刻意,纯然天成” 的本真表情。乌镇的复兴,实为以江南文人的美学智慧唤醒这沉睡之美,让水乡的 “美貌” 在当代焕发新生。木心论美曾言:“美貌的人睡着了,后天的表情全停止,而美貌是不睡的,美貌不需要休息。” 乌镇初醒时的修复,恰似为沉睡的美人拭去尘灰。2014 年前 “一流景区,三流镇区” 的风貌断裂,在改造者手中化为 “撤除附加表情” 的美学实践 —— 杂乱的店招、突兀的管线、冰冷的铝合金门窗被一一剥离,正如江南文人 “删繁就简三秋树” 的笔墨心法。修复者以江南文人的审美眼量精雕细琢:子夜路、环河路改造以粉墙黛瓦为底,坡顶檐口为线,马头墙为韵,重塑 “水墨江南” 的底色,暗合董其昌 “笔墨当随时代,气韵必归本真” 的画论;谭家棲巷保留 15 幢旧村屋,原生植被与院景巷径交织,既复现 “临水而棲” 的物理空间,更重构 “水上楼臺对酒欢” 的文人闲情;空调外机藏于定制格栅,门窗回归木质花格,连灯光都统一为 “温馨黄光”,使整个镇区如木心所言,“纯然只剩美貌这一种表情”。这般修复绝非新建仿古街的伪饰,而是剥离冗余、重现水乡本真的 “先验之美”,为乌镇的美学复兴奠定根基。

木心同乡徐风在《江南器物志》中写道:“物质即记忆,一物一世界。” 乌镇的智慧,正在于让器物成为美学复兴的载体,让江南生活的诗意从榫卯、光泽、摇柄中流淌而出。其对传统生活美学的活化,暗含 “器、技、景” 三重境界,恰合中国传统 “器道合一” 的美学思想。器以载情:民宿中的合欢桌承托邻里温情,茶馆里的紫砂壶盛满岁月沉香,重现 “农民抚摸犁铧如数念珠,新嫁娘触碰铜镜生羞赧” 的旧时温情。器物在此不再是冰冷的物件,而是情感的寄托,让 “敬物惜福” 的江南哲学可触可感。技以承道:蓝印花布作坊内,织机声续写 “衣被天下” 的匠心神韵,蓝白之间是 “青出于蓝而胜于蓝” 的东方智慧;水上集市鱼汤饭的香气漫过石桥,唤起 “烟火人间” 的集体记忆,那是 “人间至味是清欢” 的生活真趣。技艺的传承,实为道统的延续。景以寓境:西栅残荷秋色,呼应文人笔下 “菡萏残叶” 的意境 —— 那些 “在微风中顽强摇曳” 的枝干,是木心 “不同年龄段有不同美” 的植物注解,亦是 “留得残荷听雨声” 的江南闲趣。景物不再是孤立的存在,而是意境的载体,暗合 “情景交融” 的传统美学追求。

器物在此成为沟通古今的桥梁,让江南生活的诗意在当代流转。木心曾睿见:“人老去,美貌衰败,就是这种表情终于疲惫了;接替美貌再光荣一番的可能,是智慧。” 乌镇在建筑风貌修复后,转向更高维度的智慧复兴 —— 让江南文脉在当代重生,这正是 “美之疲惫” 后的智慧接力。乌镇的人文重构,始终以木心为精神灯塔:临水而筑的木心美术馆,以极简建筑语言凝练先生 “文学鲁滨逊” 的精神,让空间成为 “无声的诗”;书院讲堂传习昆曲雅韵,重现陈子龙 “情以独至为真,文以范古为美” 的文艺理念,让雅音穿越时空;原住民在民宿讲述蚕桑故事,工匠在作坊传授竹编技艺,使 “松弛度与高品质共生” 的江南社区精神如流水般延续。当国际戏剧节青年演员在石桥演绎《牡丹亭》,当互联网大会学者在青厅探讨数字人文,乌镇正印证木心的哲思:传统的延续不在固守旧迹,而在以智慧激活基因,让文脉在碰撞中生发新韵。木心借拜伦之口道出美与智的辩证:“那些天才,当时都曾与上帝争吵,要美貌!上帝不给…… 只落得怏怏然拖了一袋天才下凡来。” 乌镇的卓越,正在于以 “美貌” 为底色,用 “智慧” 搭建传统与现代的对话平台,践行着 “借古开今” 的南宗画论。世界互联网大会期间,白墙黛瓦映照数字光影,河埠头直播全球峰会,水墨意境与比特文明和谐共生;当代艺术展陈于百年粮仓,水乡剧场演绎先锋话剧,传统空间焕发新生机。联审联批机制守护 “乌镇气质” 的统一性,一个窗口管控广告、改造、绿化,让 “风貌保鲜” 成为可能,更让 “传统不陈旧,现代不突兀” 的美学平衡得以维系。“罗马夕照供人凭吊,美貌的残局不忍卒睹。” 木心曾叹息美的易逝,但乌镇以江南文人的美学智慧,开辟了一条超越时间的复兴之路:从谭家棲巷 “邻里共生” 的空间重构,到《江南器物志》“一物一世界” 的情义承载;从子夜路 “粉墙黛瓦” 的形貌净化,到互联网时代 “美智共生” 的文明对话。

乌镇模式印证:小镇的文化复兴不在复制旧貌,而在以 “江南美学智慧” 为引擎。当每个街角都流淌 “美貌是一种表情” 的纯粹,每件器物都承载 “器道合一” 的东方哲学,传统便不再是凭吊的标本,而成为生生不息的生活本身。这恰是中国文化基因中 “既生于古人之后,其体格之雅,音调之美…… 无可独造者” 的自信 —— 在传承中新生,让美与智慧在乌镇的流水石桥间,永恒延续。作者:张晓峰,浙江旅游科学研究院