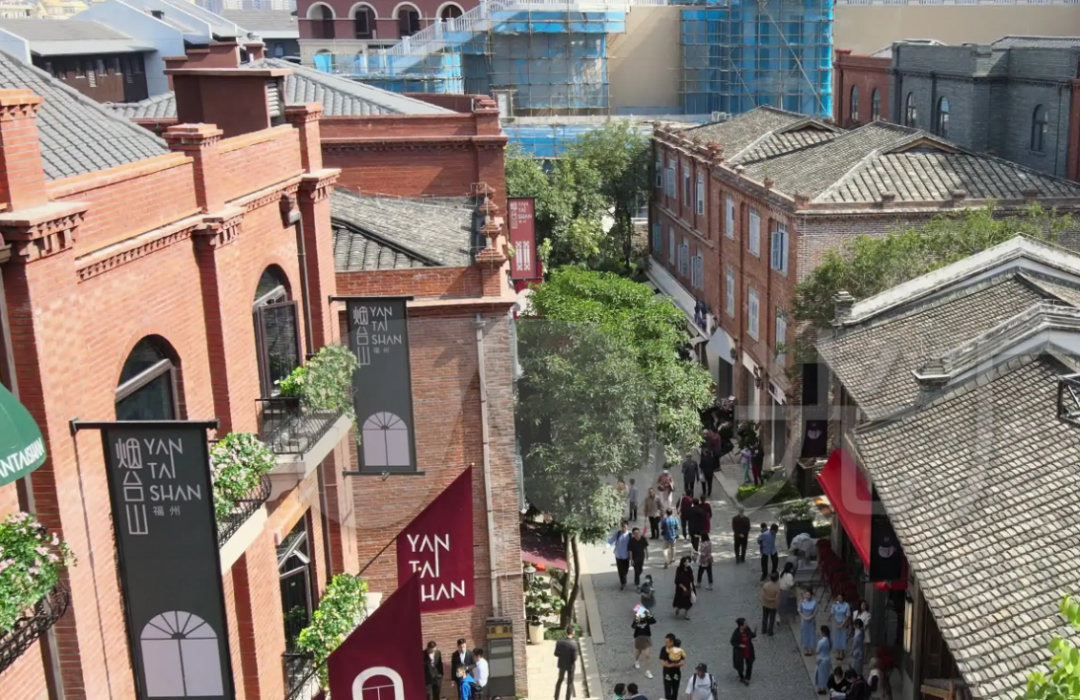

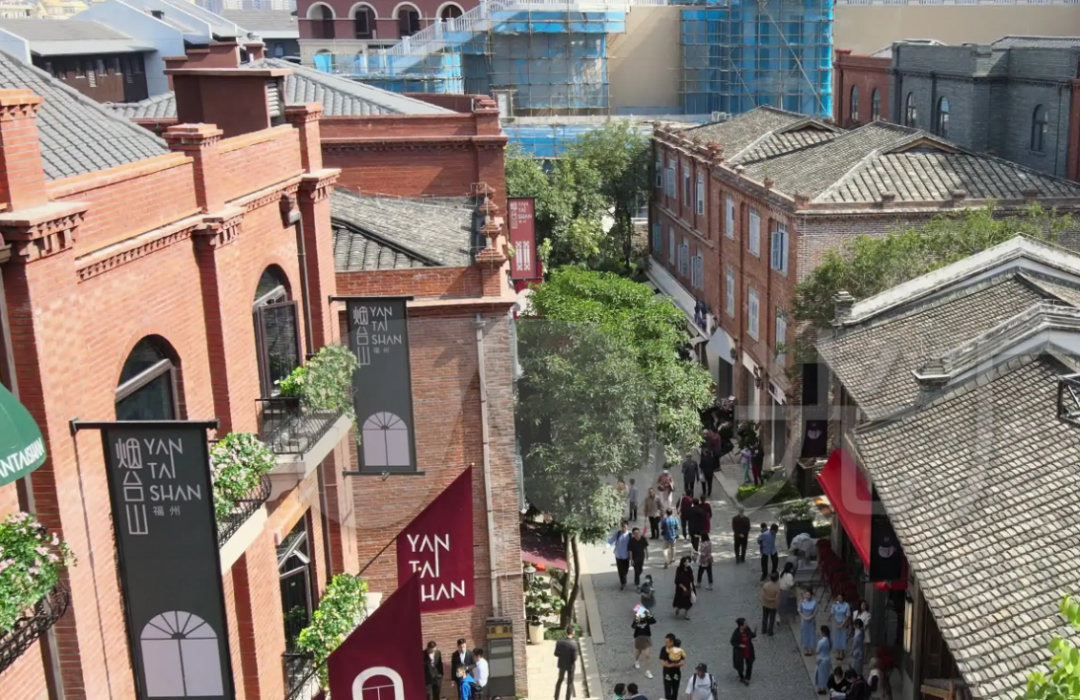

福州市烟台山历史文化街区位于仓山区闽江南江滨,地处福州历史文化中轴线八一七路最南端,是连接古城与现代城区的重要纽带,承载着深厚历史文化价值与现代城市发展战略意义。

烟台山历史可追溯至明朝,是福建对外经济文化交流的重要窗口。1842年《南京条约》签订后,福州成为五口通商口岸,烟台山因优越地理位置迅速成为外国领事馆、洋行、教堂聚集地,最多时汇聚17 国领事馆或代办处、33家洋行,成为近代中国海外经济贸易重要中心。各国文化在此交融,形成“万国建筑博物馆”景观,涵盖哥特式教堂、安妮女王时期住宅、中式传统建筑及中西合璧设计,见证了近代中国建筑文化多元融合。20世纪中后期,随着城市发展重心转移,烟台山逐渐边缘化,商业地位衰落,历史建筑因年久失修面临损毁,街区活力日渐式微。如何在保护遗产的同时激发活力,成为政府与社会的重要课题。根据规划,烟台山历史文化风貌区总面积53.22 公顷,东至上藤路,南至立新路白鸽楼北侧,西至上三路及三县洲大桥,北至闽江南岸,含三县洲岛和中洲岛。区域内保存38 条历史街巷、191栋文保建筑及传统风貌建筑,包括24 处文物登记点、19处历史建筑、13条风貌保护街巷等珍贵遗产。《仓山区旅游总体规划 (2016—2030 年)》将烟台山定位为休闲商务区(RBD),旨在通过历史文化保护与现代商业结合,打造福州历史文化窗口与区域经济引擎。

烟台山现代化开发始于2015 年,福州市政府首次推地招拍挂因报名企业少而取消。8个月后,万科集团发布全球招标公告重启项目。2016年,万科成功竞得地块,总投资约35 亿元,以“仓前山”古名及九条上山古巷道为肌理,将项目命名为“仓前九里”。2016年 5月,项目在福州海交会亮相,进入实施阶段。万科邀请全球213 家企业参与,秉持“保护为主、抢救第一,合理利用、加强管理”方针,优先投入资金修缮老建筑。2018年,400年历史的明代罗宅和原美国领事馆等修缮完成,为后续开发奠定基础。二、改造理念与开发模式(一)改造理念烟台山项目秉持 “保护性开发” 理念,在严格保护历史文化遗产前提下实现价值最大化,体现在三方面:保护优先:将历史文化保护置于首位,对所有历史建筑和文化遗迹制定详细保护方案。万科接手后,优先抢救性保护濒危历史建筑。修旧如旧:修缮中严格遵循该原则,最大程度保留原有风貌与文化特征,大量使用原有建筑材料和传统工艺。

活化利用:通过合理功能置换和业态植入让历史建筑焕发新生,如明代罗宅改为销售中心,原美国领事馆改为历史博物馆。(二)开发模式项目采用政府与社会资本合作(PPP)的创新开发模式,政府负责政策引导、规划制定和监督管理,社会资本负责投资建设和运营管理,通过合理的风险分担与利益共享,实现公共利益与商业利益相统一。政府承担制定总体规划、提供政策保障、建设基础设施、实施监督等职责,确保项目公共属性与社会价值;万科负责投资建设、修缮历史建筑、开发商业业态、提供专业管理,保障市场化运营与可持续发展。该模式优势显著:发挥政府与市场各自优势,实现风险合理分担,保障项目长期可持续性。

考虑项目规模与复杂性,采用分期分区开发策略。空间上,优先开发历史建筑集中、文化价值高的核心区域,后期开发外围新建建筑与配套设施区域;时间上,按“先保护、后开发”推进,先抢救性保护修缮,再开发核心区域,最后完善外围区域。项目总投资约60 亿元,万科投资约35 亿元,其余来自政府及其他社会投资。投资密度约1.13 亿元/ 公顷,高于一般商业地产,因需投入更多资金用于文物保护等。开发强度严格控制,容积率、建筑密度等指标符合历史文化保护规定,新建建筑高度多控制在3-4层,保持与历史建筑协调。三、设计理念与空间布局(一)核心设计理念1.“共轭式” 有机功能置换理论该理论为项目设计核心,通过有机功能置换和空间重组,在保护遗产的同时实现空间现代化转换与活力激发。借鉴化学共轭体系理论,强调功能要素有机联系与相互作用,应用分为空间整合、功能置换、活力激发三步,并非简单功能替换,而是促进功能良性互动,兼顾历史文化连续性与现代发展需求。

2.“修旧如旧” 的保护原则坚持该原则,最大程度保留历史建筑原有风貌、材料、工艺和文化特征。材料上,大量使用原有及性质相近传统材料,无法获取则用传统工艺制作仿古材料;工艺上,邀请传统工匠,采用夯土、传统瓦片铺设、榫卯连接等工艺;风貌上,按原有风貌修缮,损毁部分通过史料研究与考古发掘恢复原貌。3.可持续发展的设计思想融入可持续发展理念,环境保护上,采用生态友好设计,用本土植物、建垃圾分类系统等;资源利用上,二次利用老建筑材。料,如石头铺人行道等;文化传承上,通过活化利用实现历史文化永续传承。(二)空间布局设计1.“九巷双街” 的空间结构采用“九巷双街”结构,尊重历史肌理又满足现代需求。“九巷”为九条历史街巷,承载文化内涵,连接不同功能区;“双街”为两条主要商业街道,是商业活动主要载体。形成“一主街、双环线、三组团、九巷道”格局,“一主街”承担商业与交通功能,“双环线”为环形步行路线,“三组团”是东、西、中三个功能组团,“九巷道”连接各组团。2.立体化的空间利用结合山地地形,采用立体化空间利用策略。垂直空间通过台阶、坡道等连接不同标高,台阶兼具交通与景观休憩功能;水平空间通过广场、庭院等不同尺度空间组合,形成丰富序列;空间渗透与连接上,通过视线通廊等实现有机联系,让游客感受空间互动。3.微型口袋花园的创新设计引入“微型口袋花园”概念,利用边角与闲置空间,分布在街巷转角等位置,各有独特主题。植物配置多用本土植物,采用“野生化”种植理念;功能上,兼具观赏、休憩、教育等功能,部分设座椅、植物标识等,还可作为艺术展示场所。

(三)空间动线设计1.多层次的交通组织建立多层次交通系统,含车行、步行、服务交通。车行保留主要道路功能,限制核心区域一般车辆通行,外围设停车设施;步行系统分主要、次要、景观步道,各有功能与特点;垂直交通通过台阶、坡道、电梯解决标高问题。2.游览路线的精心设计为不同游客设计多条路线:文化体验路线串联重要历史建筑与景点;商业休闲路线以商业街道为骨架,连接商业设施;景观观光路线利用地形与景观资源,设观景点;综合体验路线融合文化、商业、景观要素。3.人性化的细节设计注重细节提升体验:标识系统完善,含各类标识,设计兼顾功能与历史环境协调;休憩设施充足,间距合理,设计与环境协调;无障碍设计考虑特殊群体需求,设无障碍通道等;安全防护在隐患区域设护栏等设施,兼顾安全与美观。四、功能分区与特色商业(一)功能分区规划

街区按功能与管理需求分为三大区域,各有明确定位与管理主体:文化展示区:由仓山区文投集团运营,主打泛博物馆业态,以历史文化展示和体验为功能,含历史建筑、文化展馆等,业态有历史博物馆、文创工作坊等,定期举办文化活动。商业休闲区:由万科运营,主打商业业态,以商业消费和休闲娱乐为功能,商业面积6.2 万平方米,引入约230 家品牌,其中首店约60 家。公园休憩区:由仓山区园林中心运营,免费开放,以生态休憩和公益服务为功能,绿化覆盖率高,设施有绿化景观、健身设施等,定期组织公益活动。三大区域有机联系,空间上通过步行系统和景观轴线保持连续,设计语言统一;功能上互补,构成完整体验链条;管理上建立协调机制,确保有序运营��1-211��。(二)特色商业业态构成餐饮业态的多元化布局涵盖高端精品餐厅到特色小吃店等,高端餐饮位于历史建筑改造空间,特色餐饮以福州本土和闽菜文化为主题,休闲饮品场所提供休憩社交空间,国际美食引入各国特色,满足不同需求。零售业态的品牌化运营通过品牌化运营引入优质品牌,首店经济为特色,约60 家首店占比近30%,涵盖多品类;潮流零售针对年轻群体;文创产品承载文化传播功能;生活服务类业态服务游客与居民。文创体验业态的创新发展为项目特色亮点,传统手工艺体验让游客参与文化创作;艺术创作空间供艺术家展示创作;文化主题活动定期举办,增强文化活力;数字文化体验结合科技,受年轻游客欢迎。

(三)业态比例与配置策略业态比例的科学配置餐饮占40%,保障基础收入与人气;零售占35%,提升商业价值;文创体验占15%,体现文化特色;服务配套占10%,支撑整体运营。业态配置的动态调整机制建立灵活调整机制,每季度评估业态经营状况,有严格品牌准入退出机制,鼓励业态创新,按季节和节庆调整业态。业态协同效应的发挥实现业态协同,形成良性商业生态:文商旅融合,相互促进;品牌集聚,提升影响力;形成完整体验链条,延长游客停留时间;良好口碑通过传播扩大影响力。五、经营状况与成功因素(一)经营状况客流量呈增长态势自开放以来客流量强劲增长,2023年超1300 万人次,国内领先。客流呈季节性,春秋为高峰,节假日增长显著,2024年 “五一”假期累计客流破60 万人次,同比升78%。客流结构多元,本地占40%,外地占60%,25-45岁中青年占55%。游客平均停留3-4小时,重复访问率约30%。收入规模与结构2023年旅游收入 4.5亿元,商业租金占60%,餐饮消费占25%,零售消费占10%,文化体验占5%。经营效率指标坪效约 7200 元。 /平方米 /年,国内较高;租金收缴率超98%,空置率约2%;人均创收约150 万元/ 年,体现高效管理。

(二)成功因素1.独特的历史文化资源禀赋拥有“万国建筑博物馆”等丰富独特资源,建筑、历史、地域文化价值显著,形成不可复制的竞争优势,吸引大量游客。2.创新的开发模式与运营机制PPP模式实现公私利益统一,三方协同运营机制实现专业化分工与协同管理,“共轭式”理论指导保护与功能植入,为项目成功提供保障。3.专业化的投资主体与管理团队万科具备专业能力与经验,规划设计严谨,修改方案百余稿;商业运营管理完善,引入大量品牌,首店占比高;品牌影响力助力项目发展。4.有效的政府支持与政策保障政府在规划引导、资金投入、政策创新等方面提供有力支持,为项目创造良好环境。六、结论与展望(一)主要研究结论项目成功归因于独特历史文化资源、创新开发运营模式、专业投资管理团队及有效政府支持。价值体现在经济、文化、社会、示范多方面,2023年旅游收入4.5 亿元,保护活化191栋建筑,提升城市品质,为同类项目提供范例。模式创新在理论、模式、机制、业态上具有重要意义。(二)发展前景展望短期(1-3 年):客流量年增 10%-15%,收入年增 8%-12%,品牌影响力扩大,运营管理提升。中期(3-5 年):带动周边发展,完善产业链,开展品牌模式输出,开展国际交流。长期(5-10 年):成为国际知名目的地,形成完整产业生态,实现品牌全国布局,成为文化传承重要载体。(三)借鉴价值项目经验为同类街区提供借鉴,开发模式上,PPP模式、“修旧如旧”理念、文商旅融合模式可参考;运营管理上,三方协同机制、首店经济策略有借鉴意义。总之,烟台山是历史文化保护与城市更新相结合的成功范例,其创新模式与理念为同类项目提供借鉴,对推动文化遗产活化利用和城市高质量发展意义重大。