引言在我国城市化进程快速推进的背景下,历史文化街区的保护与更新已成为城市发展的重要议题。传统的大拆大建模式逐渐被摒弃,更加精细化、人性化的有机更新理念日益受到重视。重庆山城巷历史文化街区作为全国城市更新的典型案例,其成功实践为我国历史文化街区的保护与开发提供了宝贵经验。本文将从山城巷的基本情况、改造设计理念、核心特色业态、对其他历史街区改造的借鉴意义以及进一步改造提升的建议等方面进行深入探讨,以期为政府领导和规划设计从业者提供有益的参考。

一、山城巷历史街区基本情况(一)地理位置与历史沿革重庆山城巷历史文化街区位于渝中区南纪门街道凉亭子社区,地处渝中半岛的下半城区域,是连接重庆上下半城的重要通道。街区北至重庆干休所,南以南区路为界,东接中兴路,西至石板坡立交,总占地面积约5.2 公顷。山城巷起于南纪门,止于领事巷,全程由石梯坎组成,依山而筑,沿崖而上,体现了典型的山地城市特色。山城巷的历史可追溯至明清时期,最初是一条建在陡峭山坡上的狭窄住宅街,是重庆独特山地地形催生的城市道路网络的重要组成部分。作为重庆市唯一一条以“山城”命名的街巷,它承载着深厚的历史文化内涵,见证了重庆从古代到近代3000 年的发展历程。在重庆城市发展史上,山城巷曾扮演重要角色,是连接上下半城的重要通道,承担着交通和商业功能。抗战时期,随着重庆成为战时陪都,大批达官贵人在此修建公馆和官邸,使该区域成为政治文化中心之一。然而,随着城市发展重心转移,山城巷逐渐衰败,至本世纪初,呈现出房屋破旧、基础设施落后、历史遗产被随意占用等萧条景象。(二)项目基本信息山城巷传统风貌区改造项目于2017 年正式启动,由重庆永宏智造文化旅游有限公司作为投资开发主体,获得政府赋予的15 年特许经营权。项目总投资约1.2 亿元,改造面积达1.5 万平方米,涵盖了山城巷传统街区的整体改造及后续运营。项目核心区域包括山城巷、马蹄街、体心堂街、雷家坡街等4 条传统街巷,保持了原有2-3米宽的街巷空间尺度,开辟了串联6 个庭院的商业动线。改造范围内共有各类建筑141 处,其中文物建筑4 处、历史建筑3 处、传统风貌建筑58 处、其他建筑76 处。在建筑处理方面,采用分类施策的精细化改造策略:对文物建筑和历史建筑进行保护修缮;对传统风貌建筑进行风貌修复;对核心范围内其他建筑进行风貌改造;对建设控制区其他建筑进行立面整治。通过这种差异化改造方式,核心保护范围内保留了80%的原有墙体,充分保证了街区风貌的完整性和真实性。二、山城巷历史街区改造设计理念(一)“修旧如旧” 的核心理念“修旧如旧”是山城巷改造项目的核心理念,贯穿于项目设计、施工、运营全过程,体现了对历史文化的敬畏和传承。这一理念不仅是一种技术手法,更是一种文化态度和价值取向。在具体实践中,“修旧如旧”理念首先体现在对原有建筑结构和材料的最大化保留。项目核心保护范围内保留了80%的原有墙体,通过精细化建筑调查和评估,对每一栋建筑制定差异化保护修缮策略。在建筑材料选择上,坚持使用传统材料和工艺,如青砖、青瓦、木材等,确保修缮后的建筑在材质、色彩、质感等方面与原建筑一致。若无法获得原材料,则选择性能相近、外观相似的现代材料,但严格控制使用范围和比例。此外,“修旧如旧”理念还体现在对传统建筑技艺的传承和运用。项目聘请传统建筑工匠参与修缮工作,运用传统技法和工艺流程,并通过师傅带徒弟的方式培养年轻传承人。在空间格局处理上,严格遵循“修旧如旧”原则,保持原有街巷格局和空间尺度,为游客提供原汁原味的历史体验。其深层内涵在于对历史文化内在精神的传承,不仅关注建筑外在形式,更注重挖掘和传承建筑背后的文化内涵和历史故事。

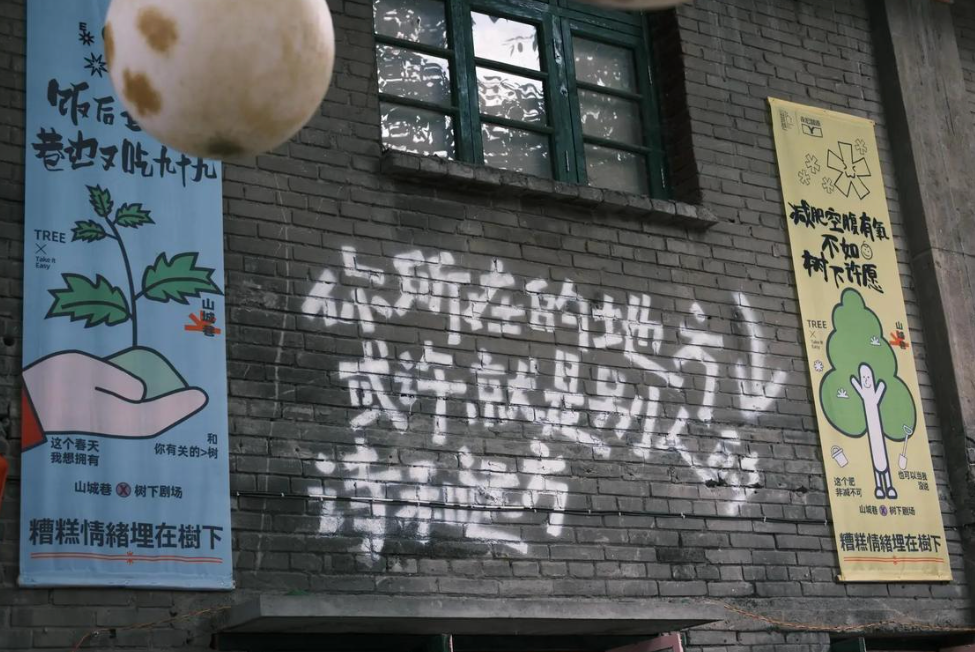

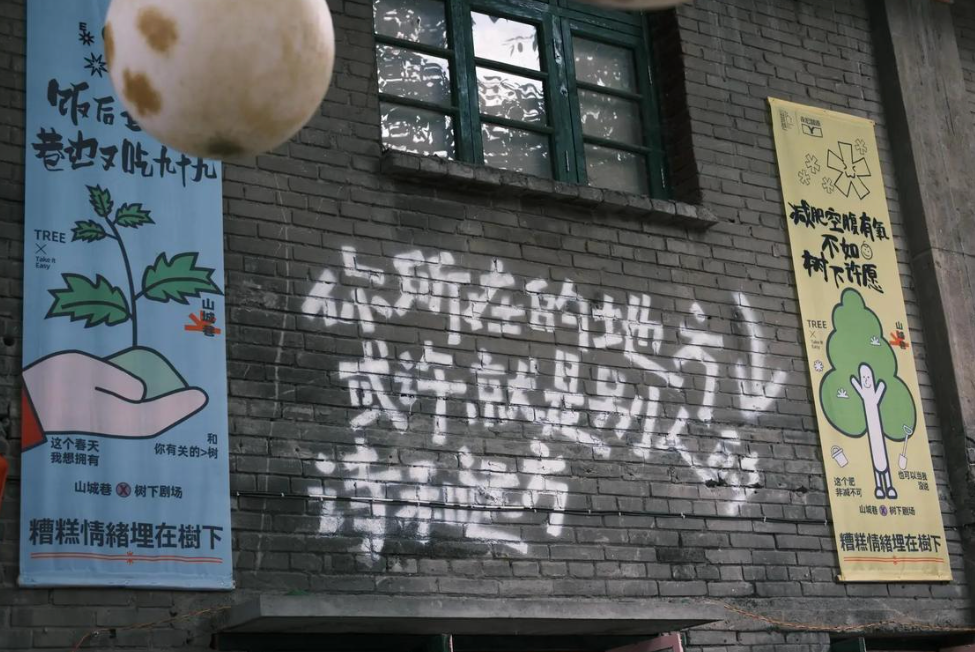

(二)微更新策略山城巷项目采用“微更新”改造策略,体现了对历史文化街区改造的新理念和新方法。微更新强调以温和、渐进及精准的方式改善城市脉络,避免大拆大建对历史文化的破坏。其核心特征是“微”,即改造规模小、强度低、方式精细。项目将1.5 万平方米改造面积分解为若干个单元,每个单元都有明确目标和措施。在实施中,体现为分类施策的差异化改造方法,根据建筑历史价值、保存状况、功能需求等因素,将141 处建筑分为文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑和其他建筑四类,采取不同措施。微更新策略还体现在对基础设施的渐进式改善,在保持原有格局基础上,对给排水、电力、通信等进行适度改造和完善,采用隐蔽式布线、小型化设备等技术手段,提升功能的同时保持街区历史风貌。环境整治也采用微更新理念,整饬崖壁城墙外部环境,清理杂草和攀爬植物,显现山城巷陡崖山形和古城墙遗址。此外,微更新策略注重功能的有机植入,在保持建筑历史特色基础上植入现代功能。如将金马小学旧址改造为咖啡厅,将住宅小院改造为坝坝茶馆。同时强调社区参与和渐进式发展,充分听取原住民和周边社区意见,保留部分居住功能,维持街区生活气息,通过分期分批改造实现渐进式发展。

(三)文化传承与现代功能融合山城巷项目成功实现了文化传承与现代功能的有机融合,这是项目的一大亮点和创新之处。这种融合并非简单叠加,而是在深度理解历史文化内涵的基础上,巧妙植入现代功能,实现历史与现代的和谐统一。在文化传承方面,项目通过多种方式挖掘和展示山城巷的历史文化价值。一是对历史建筑进行精心保护和修缮,二是对历史故事和文化内涵进行深度挖掘,通过设置文化展示点、历史标识牌等方式让游客了解。此外,还通过举办各类文化活动传承和弘扬历史文化,如《母城故事》影像节、诗意的虫洞雕塑展等,丰富街区文化内涵,为游客提供深度文化体验。在现代功能植入方面,项目采用“文化 +”发展模式,将现代商业功能与历史文化有机结合。精品酒店民宿、特色餐饮、文化艺术、文创零售等四大核心业态的配置,既满足现代消费需求,又体现文化特色。现代功能的植入注重与历史建筑特色的协调,如仁爱堂设置玫瑰瀑布、杜鹃花瀑布等景观,金马小学旧址改造为咖啡厅。项目还通过现代科技手段提升文化展示效果,运用声光电等技术增强历史文化的展示效果和体验感,建设智慧旅游系统为游客提供便捷服务。文化传承与现代功能的融合还体现在管理模式的创新上,“巷委会”的设立借鉴传统社区治理经验,结合现代商业管理理念,实现传统与现代的有机结合。三、山城巷历史街区核心和特色业态(一)核心业态构成山城巷历史文化街区形成了以精品酒店民宿、特色餐饮、文化艺术、文创零售为核心的四大业态体系,各业态比例配置科学合理,相互补充,共同构成完整的文化旅游消费生态。特色餐饮业态占比36%,是占比最大的业态类型,承担着满足游客基本消费需求和展示地方文化特色的双重功能。餐饮业态选择注重地方特色和文化内涵,既有传统的重庆小面、老火锅等经典美食,也有精品咖啡、特色茶饮等现代休闲餐饮。代表性商家包括山城坝坝茶、沙子巷巷大汤圆、老谢家饮食店等,其中部分已被评为渝中区非遗产品,同时引入现代咖啡品牌,为街区注入时尚元素。文创零售业态占比29%,是山城巷文化价值变现的重要载体,也是游客带走山城巷记忆的重要方式。这一业态注重文化创意和地方特色的结合,既有传统手工艺品,也有现代设计产品。国际级非物质文化遗产夏布“青山空间”的入驻,提升了街区文化品位,其他文创商家经营具有重庆特色和山城巷元素的纪念品、手工艺品等,还注重与其他业态联动,形成文化消费完整链条。

精品酒店民宿业态占比28%,为游客提供深度体验山城巷历史文化的机会,也是项目收入的重要来源。该业态注重文化体验和个性化服务,设计充分利用历史建筑特色,通过现代化改造和装修,在保持历史韵味的同时满足现代住宿舒适性要求,客房设计注重文化元素融入,服务内容包括文化导览、特色餐饮等增值服务。文化艺术业态占比7%,虽占比相对较小,但是山城巷文化内涵的重要体现,也是区别于一般商业街区的重要特色。主要包括艺术展览、文化演出、艺术工作室、文化教育等功能,注重与街区历史文化相结合,举办的各类活动丰富了街区文化内涵,吸引了大量文化爱好者和艺术家,同时为艺术家和文化创作者提供了展示和交流平台。(二)特色业态运营策略山城巷的商业运营策略体现了文化导向和市场化运营的有机结合,通过精细化运营管理,实现文化价值和商业价值的双重提升。在品牌招商策略上,项目坚持文化导向原则,优先选择具有文化内涵和地方特色的品牌,严格筛选和准入,确保街区商业业态整体品质和文化特色,同时注重对原有业态的保留和升级,帮助传统商家适应市场需求,保持街区历史连续性。差异化定位策略方面,项目通过精心的业态配置和品牌选择,实现与周边商业区域的差异化定位。与解放碑、洪崖洞等成熟商业区域相比,山城巷更注重文化体验和精品消费,形成独特市场定位,避免同质化竞争,吸引文化爱好者和高端消费者。体验式营销策略上,项目注重通过体验式营销提升游客参与度和满意度,举办各类文化活动、艺术展览、主题节庆等,为游客提供丰富文化体验。这些活动不仅丰富街区文化内涵,也成为重要营销手段,使山城巷成为文化体验和社交互动平台。

数字化运营策略方面,项目积极运用现代信息技术提升运营效率和服务质量,建设智慧旅游系统,为游客提供便捷信息和导览服务,运用大数据分析了解游客消费习惯和需求偏好,为精准营销和服务优化提供支撑,同时通过社交媒体平台扩大项目知名度和影响力。四、山城巷历史街区对其他历史街区改造的借鉴意义(一)“修旧如旧” 与微更新的保护开发模式山城巷项目坚持的 “修旧如旧” 理念和微更新改造策略,为历史文化街区的保护开发。提供了科学指导原则和新的思路方法。“修旧如旧”强调在保护中发展,在发展中保护,最大限度保留原有建筑结构和材料,采用传统材料和工艺修缮,严格控制改造强度,注重细节处理。微更新强调以温和、渐进及精准方式改善城市脉络,分类施策、渐进式改造、精细化设计施工、功能有机植入。这一模式对于解决当前历史文化街区保护开发中保护与发展的矛盾具有重要借鉴价值,特别是在国家大力推进城市更新的背景下,为同类项目提供了可操作的技术路径和实施方案,尤其是对于中小规模历史文化街区和资金有限、风险控制要求高的项目更具现实可操作性。(二)PPP 模式的创新应用山城巷项目采用的政府与社会资本合作(PPP)模式,为历史文化街区的投资开发提供了成功范例。通过明确权责分工,政府负责政策支持和监督管理,企业负责投资建设和运营管理;合理风险分担,通过特许经营权设置保障投资方合理回报;完善监管机制,确保公共利益实现;建立长期合作关系,通过15 年特许经营期保障项目可持续发展。这一模式为解决历史文化街区保护开发中的资金难题提供了重要思路,对于财政资金有限的地方政府,通过引入社会资本,不仅解决资金问题,还能提高项目专业化运营水平,实现风险共担、利益共享,充分发挥政府和市场各自优势。

(三)“村委会” 管理模式的创新山城巷创立的“巷委会”管理模式,为历史文化街区的管理提供了创新思路。这一模式借鉴传统社区治理经验,结合现代商业管理理念,实现政府监管、企业运营、商户自治的有机结合。通过民主化组织架构,由商户代表民主选举产生负责人;自治化管理方式,商户自主制定经营规范和服务标准;协调化沟通机制,成为政府、企业、商户之间沟通桥梁;创新化活动策划,通过集体智慧策划各类文化活动。这一管理模式提高了管理效率,增强了商户参与感和归属感,使商户成为街区发展的主动参与者和推动者,为其他历史文化街区管理提供了新的思路和方法,特别是对于商户较多、管理复杂的街区,通过发挥商户主观能动性,可大大提高管理效率和服务质量。(四)文化价值挖掘与商业运营的有机融合山城巷项目成功实现文化价值与商业价值的有机统一,证明文化导向的商业开发模式的可行性。通过深入挖掘历史文化内涵,建立系统文化展示体系,创新文化传承方式,策划多元文化活动,将文化价值转化为品牌价值,在业态配置和商业运营中坚持文化导向,实现文化体验与商业消费的良性互动。这一经验启示其他历史文化街区,文化价值是核心竞争力,在同质化竞争日益激烈的文旅市场中,只有具备独特文化价值的项目才能获得持续竞争优势,必须深入挖掘和把握文化价值,建立系统文化展示体系,坚持文化导向发展理念,避免过度商业化冲击,通过创新方式传承和发展文化。五、山城巷历史街区进一步改造提升的建议(一)建立智慧化游客流量管理系统针对山城巷承载能力与游客流量的矛盾,建议建立智慧化游客流量管理系统。通过大数据分析和人工智能技术,实时监测街区游客流量,实施动态流量控制措施。建立预约参观制度,在旅游旺季和重要节假日限流;开发智慧导览系统,引导游客合理分流;建立多元化游览路线,分散游客流量;加强与周边景区联动,通过区域旅游整体规划缓解单点压力,以在保护历史文化街区特色的前提下,合理控制游客流量,提升游客体验质量。(二)完善文化保护监管机制为平衡商业化与文化保护的关系,建议完善文化保护监管机制。建立更严格的业态准入标准,确保引入业态与街区文化定位相符;建立定期文化保护评估制度,对街区文化保护状况进行评估和监督;建立文化保护专家咨询机制,在重要决策中听取专家意见;建立公众参与机制,让社会公众参与文化保护监督;建立文化保护责任制,明确各方责任和义务,避免过度商业化对文化特色的削弱,确保文化保护与商业运营的协调发展。(三)优化基础设施配置针对基础设施适应性不足的问题,建议在保护历史文化特色的前提下优化配置。在停车设施方面,考虑在周边区域建设立体停车场,通过接驳交通解决停车问题;在无障碍设施方面,在不影响历史风貌的前提下增设必要设施;在安全设施方面,运用智能监控、智能消防等现代科技手段提升安全保障水平;在环境设施方面,增设更多休息设施、卫生设施等,提升游客舒适度,以满足游客需求,提升街区服务质量。(四)强化特色化发展战略

为应对业态同质化的潜在风险,建议强化特色化发展战略。深入挖掘山城巷独有的文化资源,开发具有独特性的文化产品和服务;加强与重庆本土文化结合,突出巴渝文化特色;加强与国际文化交流,提升街区国际化水平;建立持续创新机制,定期推出新的文化活动和体验项目;建立品牌保护机制,保护山城巷品牌价值和知识产权;建立差异化竞争策略,在市场竞争中保持独特优势,以提升街区竞争力,实现可持续发展。(五)加强专业人才队伍建设针对人才队伍建设的不足,建议加强专业人才的引进和培养。与高等院校、科研院所建立合作关系,引进文化保护、旅游管理、创意策划等专业人才;建立人才培训机制,定期对现有员工进行专业培训;建立人才激励机制,吸引和留住人才;建立专家顾问团队,聘请专家提供专业指导;建立人才交流机制,与其他优秀项目进行人才交流和学习;建立人才评价机制,促进人才成长和发展,为街区长期发展提供人才支撑。

结论重庆山城巷历史文化街区的有机更新实践,是我国历史文化街区保护与开发的成功范例。其“修旧如旧”的核心理念、微更新的改造策略、PPP模式的创新应用、“巷委会”管理模式的探索以及文化传承与现代功能的有机融合,为其他历史文化街区的改造提供了多方面的借鉴意义。在未来的发展中,山城巷应进一步优化游客流量管理、加强文化保护监管、完善基础设施配置、强化特色化发展战略和加强专业人才队伍建设,以实现可持续发展。山城巷的成功经验表明,历史文化街区的更新改造必须坚持保护与开发并重,文化与商业融合,通过创新的理念和模式,实现历史文化的传承与发展,为城市发展注入新的活力。这一经验对于推动我国历史文化街区的保护与更新工作,提升城市文化品位和竞争力,具有重要的理论和实践意义。