大隐隐于市,在深圳城区内,藏着一座1700年的古城遗址——南头古城。城门上赫然矗立的“岭南重镇”四个大字,宣示着它曾在历代岭南沿海地区政治、经济、军事上的重要地位。经过数年改造焕新后的南头古城,新街与旧巷重叠,传统而鲜活,独特且多元。挑个时间,不妨行走在南头古城街头,探探这个老城的新生。

前言

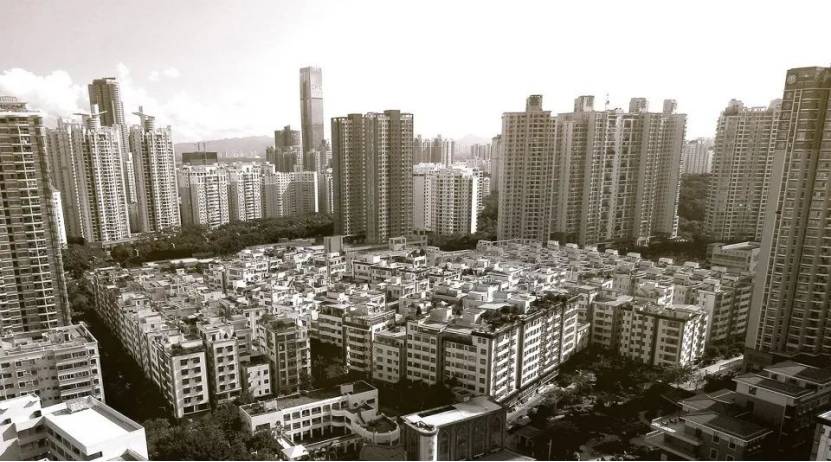

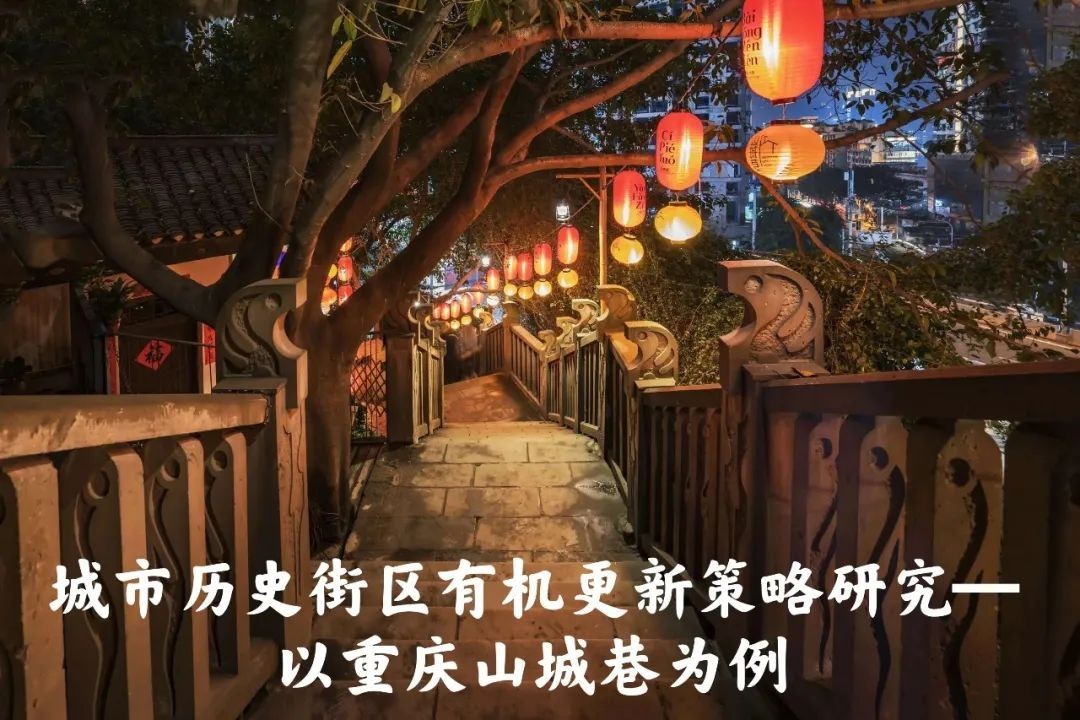

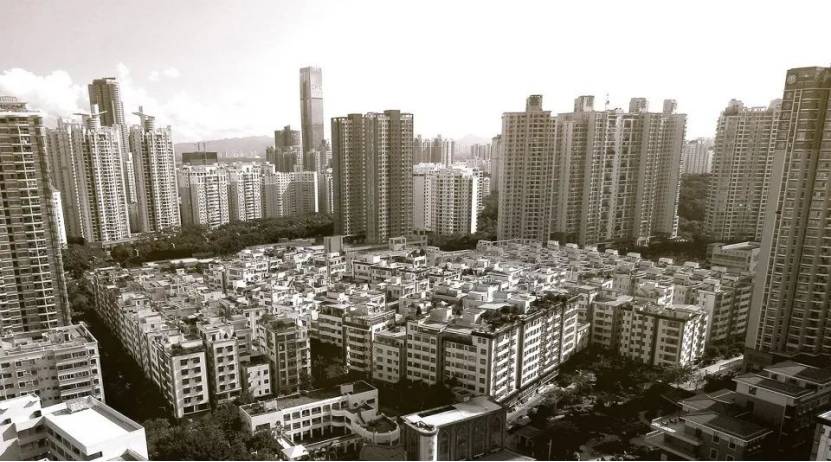

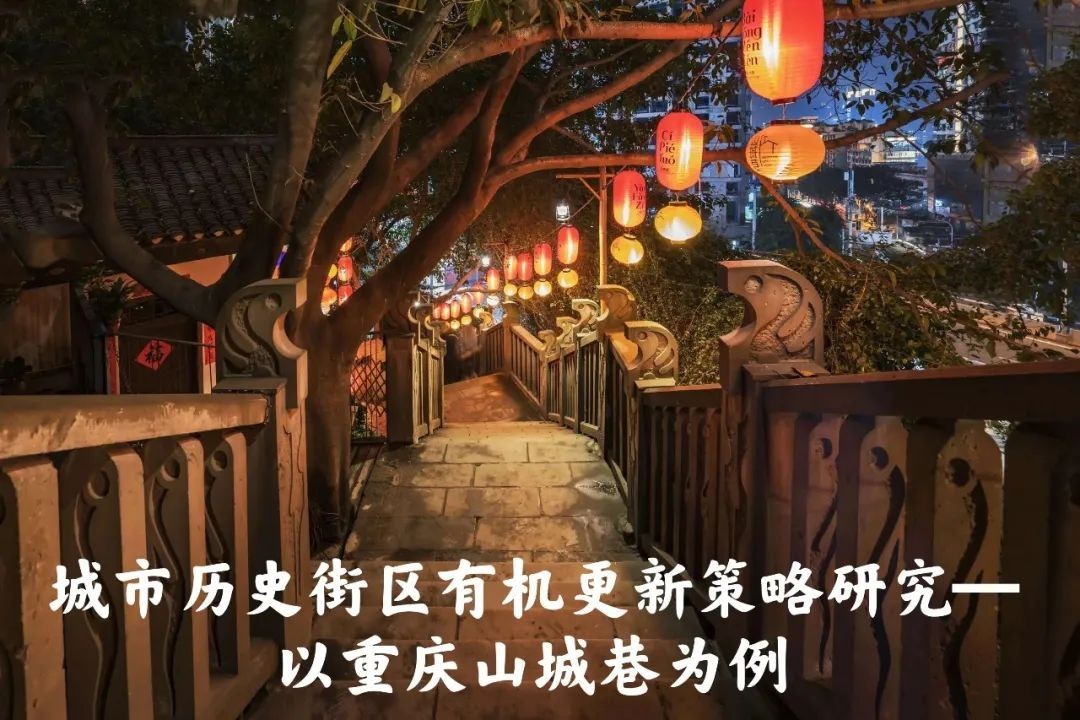

当城市的摊大饼式扩张达到极限,不再有更多可以新建的空白用地,房地产市场便会步入存量价值时代。在存量时代来临的当下,城市更新逐渐成为国内城市化进程新的增长点;其中一些夹杂在高楼大厦之中的“城中村”成为改造重点。

落后与现代、高楼与民房、老化的道路与来往不息的车流......从宏观的角度来看,城中村不仅阻碍了城市建设,还破坏了市容市貌。它存在着诸如环境较差、交通不便、消防隐患、公共设施不足或陈旧、建筑立面不和谐、城市线路不合理等等问题。

但是当置身于城中村时,又会有另一种感受:这里是充满人情味、烟火味的地方,是有趣而又常念的地方。所以现在城中村的更新主要为“留改拆”、综合整治、有机更新,对空间布局、环境、基础设施进行升级和补充,如何传承和利用好成为传统文化发展的重点。

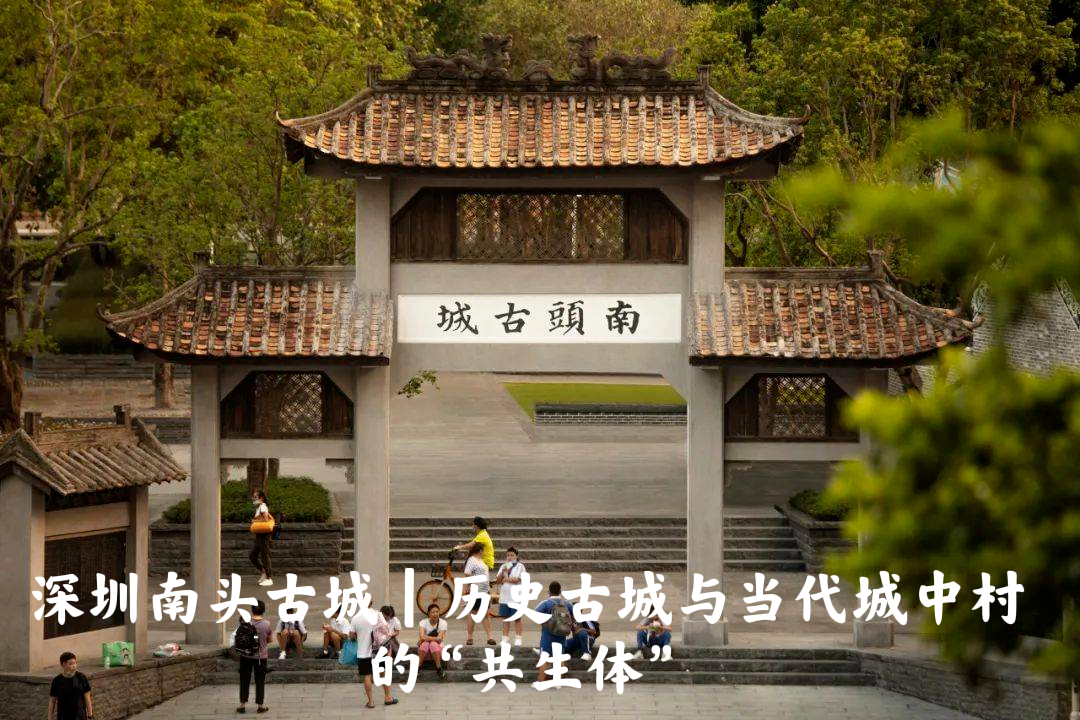

文物遗迹与城中村并存

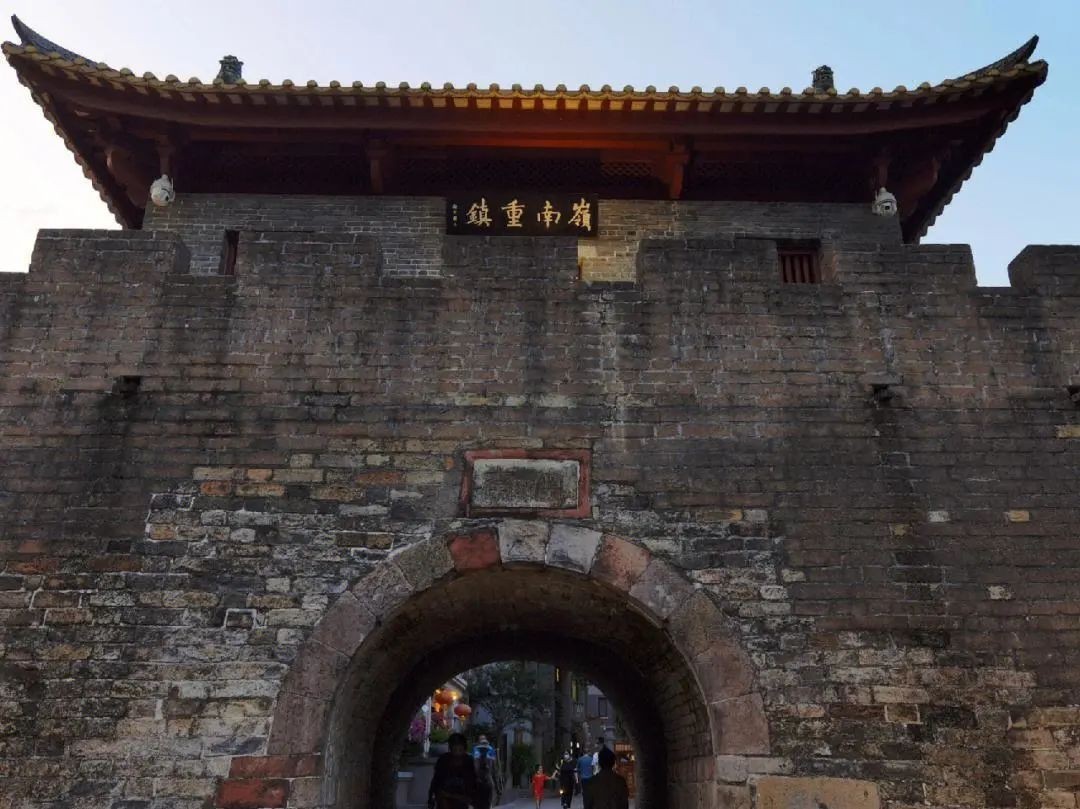

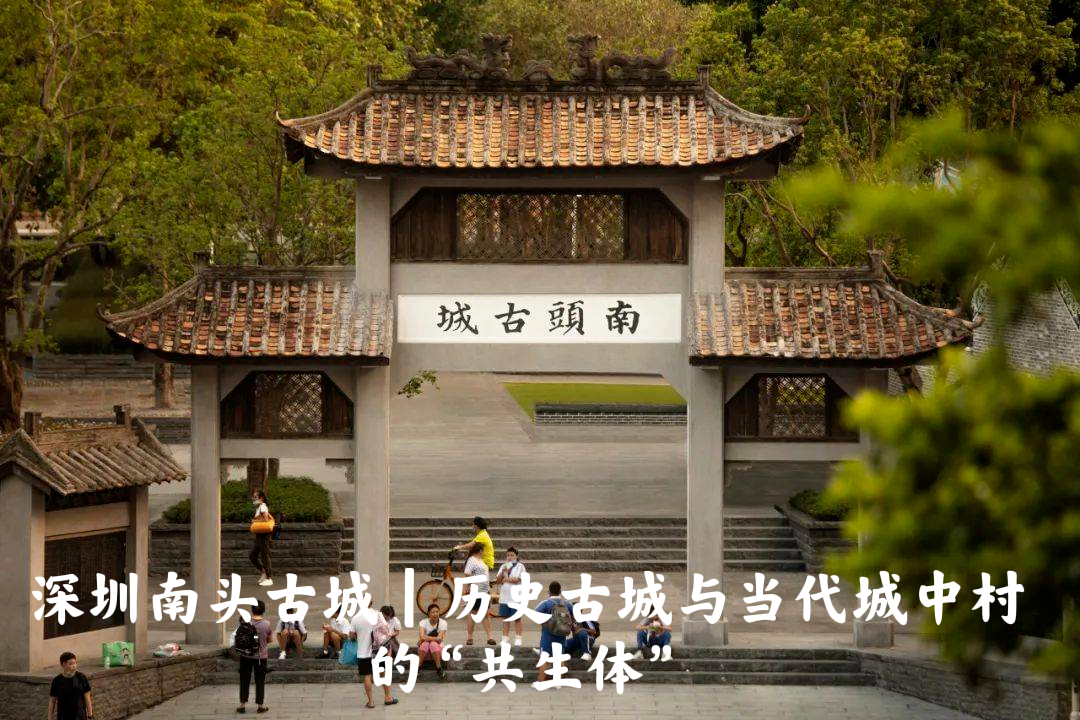

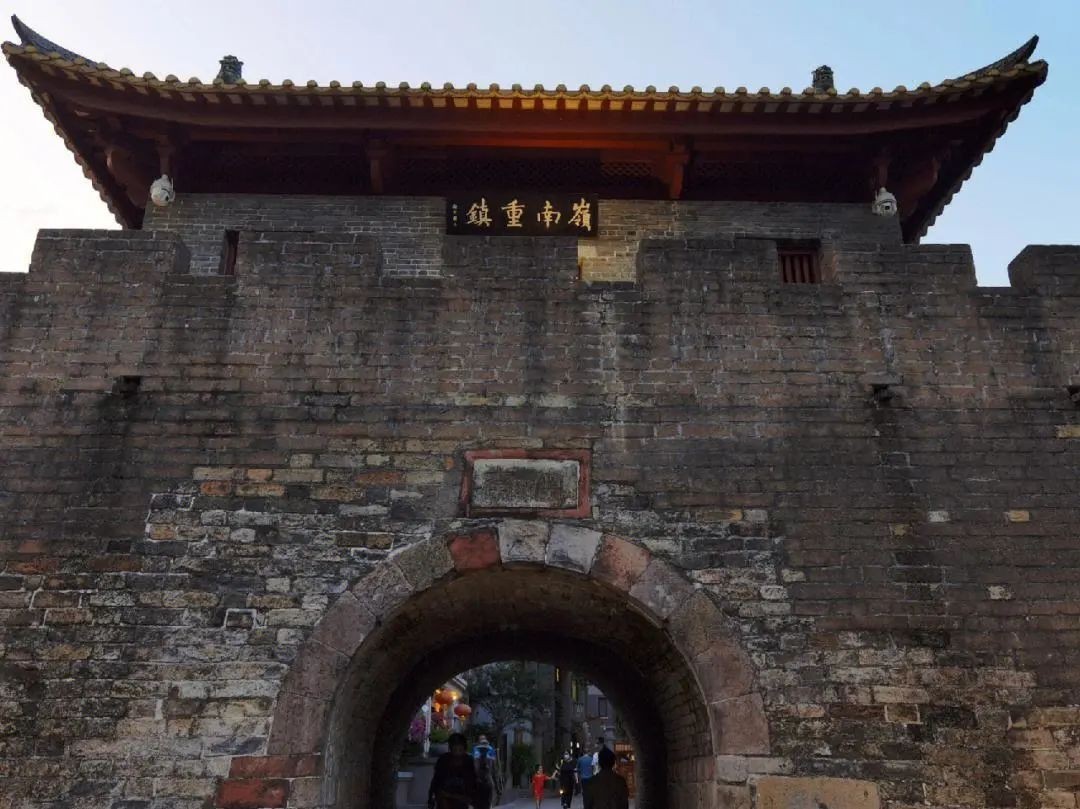

南头古城位于深圳市南山区,历史可以追溯到 1700 年前。它曾多次成为岭南沿海地区的行政管理中心、海防要塞、海上交通和对外贸易的集散地,是粤港澳历史文化源头之一。

(图源小红书)

南头既是一座具有历史影响力、历经时代变迁的“古城”,又是一个在城市化进程中形成的、充满烟火气的“村”。挖掘和梳理古城价值特征,用“故城遗风,市井烟火”概括其特征,之于深圳其具备独一无二的价值 。

(图源读特网)

持续进化循序渐进的改造历程

如何让古城作为“深圳文化之根,城市精神归属”的价值得以彰显,复兴古城千年沉积的文化印记,又能维系现存的多元生境,留住市井烟火氛围,延续城村共生的原生活力,一直是政府与社会各方追求的理想目标。

在过去20多年里,围绕古城的改造提升工作从未停止,现在回头看来,从早期的“文保导向、拆新留旧”到后来的“有机活化、原生保育”,从最初的“政府主导、硬件整治”到现在的“多方互促、系统运维”,这是一个循序渐进的过程,理念认识不断进化,方法模式不断创新。

(图源e网)

“大历史观”下古城原生保育营造

2019年10月《关于推进城中村历史文化保护和特色风貌塑造综合整治试点的工作方案》《城中村综合整治试点项目推进历史文化保护和特色风貌塑造工作的通知》相继颁布,政策鼓励有机更新模式、允许局部拆建,提出多种安置途径,简化审批流程,鼓励市场资本参与整治运营,大大提升了实施可操作定。

在双年展与万科改造工作的基础上,基于综合整治试点政策,《南头古城历史文化保护和特色风貌塑造试点综合整治规划》启动,规划以“整旧如故、向史而新、活态保育、人本宜居、多元互促、共治共享”的原则,提出“大历史观下”南头古城活态保育的的营造思路。

整旧如故、向史而新:守住由历史建筑、街巷肌理、文化场所所构成的核心价值框架,顺应时代提供持续演变的可能性,实现功能迭代的活力注入,让古城保持生命力;活态保育、人本宜居:面向多元人群需求,针对城中村人居环境问题,立足高密空间特征进行适应性的空间营造,发现新并创造新的在地性;多元互促、共治共享:兼顾企业可持续实施运营与原住民参与共治共享的共识性行动准则与实施导控,实现政府搭台、企业承办、居民参与。

城市价值谋划与趣味场所营造

南头古城作为历史古城和当代城中村的“共生体”,存在人口和空间结构复杂、基础设施陈旧、文物保护困难、公共空间缺乏等问题。面对南头复杂的人口结构和空间体系,规划设计采取划分区域、分类解决的改造思路,对街区进行分段控制和分级改造。

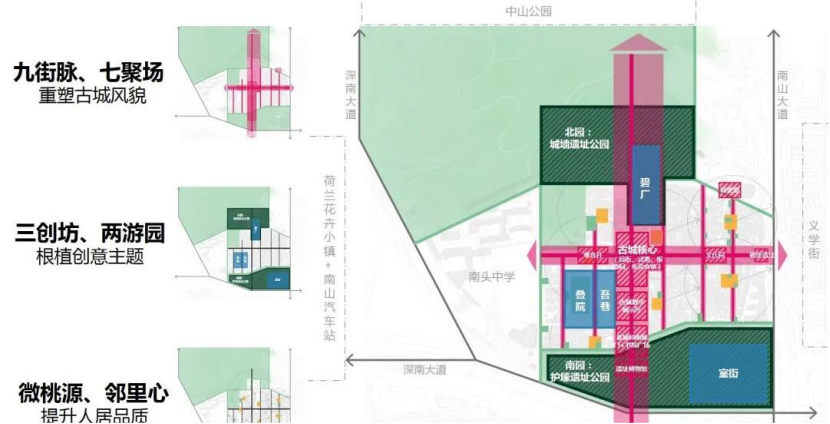

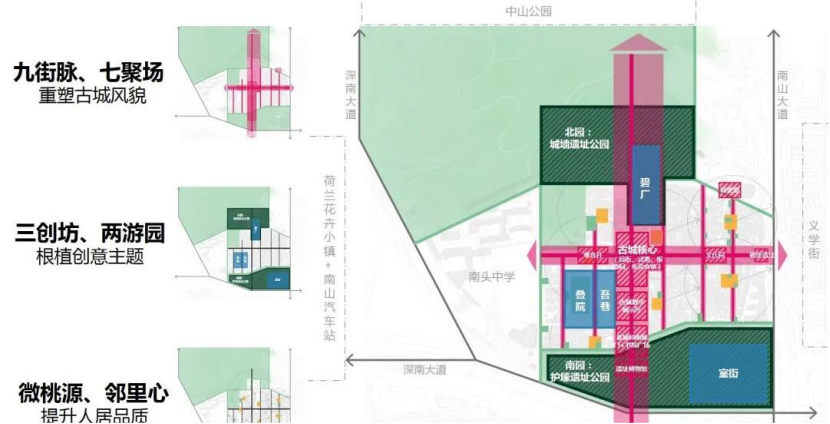

南头古城作为沿深南大道文化消费轴和深圳湾文化产业带起点,在规划功能上将集聚创意办公、创意消费与文化交流展示三大功能,南头古城将作为深圳湾文化走廊与南山生态休闲绿脉上的人文活力枢纽,其开放性的公共空间、慢行系统将融入城市休闲网络。

南头古城规划提出六项设计构想:“九街城脉、文化聚场、城迹游园、创意坊巷、口袋绿洲、共生邻里”,让古城成为能够让人走街串巷、体验街市情怀、感知历史脉络的“活态博物馆,故城桃花源”。

(1)将街道作为感知故城历文脉的核心线索、链接过去与现代的纽带,通过街道空间的差异化界面引导与建筑改造再生,重塑九街在现代生活中的风貌感知,激发古城复兴。“南北主街”是古城最具历史性的脉络,设计强调古城中轴礼序,进行由表及里的深度改造,以文物节点为核心控制材质、色彩、背景区与古建风貌协同。

主街公共区域的设计根据街巷等级,选用风格统一的铺装以实现空间划分。对于具有特色的保护建筑,结合建筑特点搭配植物软装,并预留弹性的活动空间。

基础设施提升的关键问题:因为主街是一个南北朝向的斜坡,所以布满了高低不一的井盖和混乱的电线和管道。为了平衡主街与建筑入口的高差,设计利用台阶组合座椅为居民提供休息空间,并将原有的管线藏入其中。

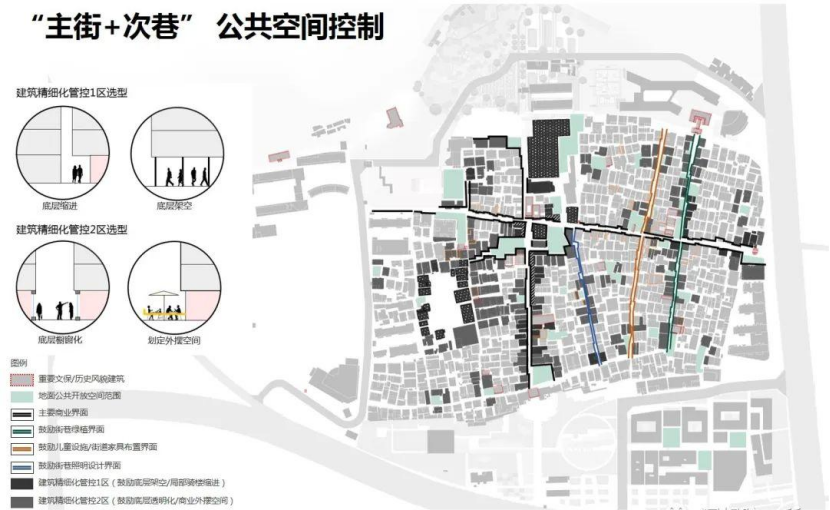

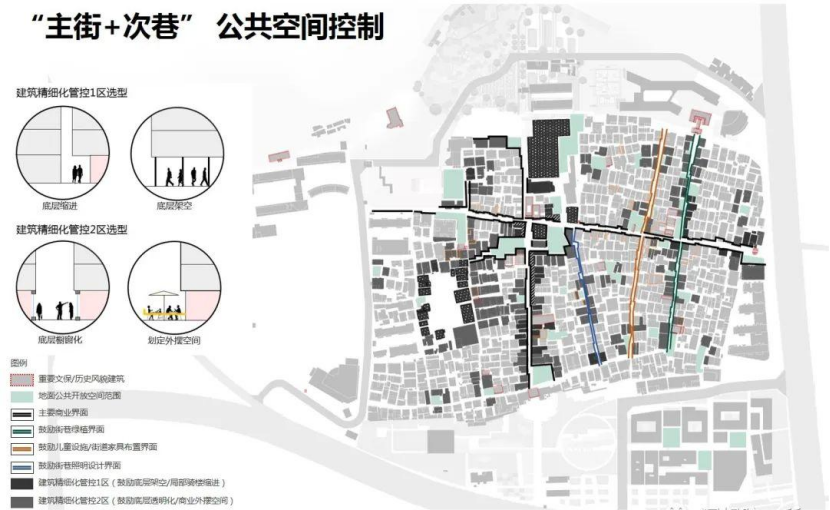

对古城内的街巷空间,提出来明确的功能引导和公共空间控制。功能控制方面,十字主街集聚旅游服务及商业文化业态,同时在垂直向度混合;次巷围绕公共空间点状布局生活商业、生活服务业态,以首层或首两层改造为主。公共空间控制方面,通过差异化界面引导与节点区域建筑改造的精细化管控,综合运用架空、缩进、植入设施等手段,重塑九街在现代生活中的风貌感知。

(2)为了改善因业主和租客侵占公共空间而降低片区内生活和游玩体验感的状况,选择了7处有代表性的场域空间作为文化聚场,打造全域开放的场景增强场地吸引力。改造后公共空间不仅满足了多样化的活动需求,还充满古城原有的生活气息。

公共空间(图源园林景观网)

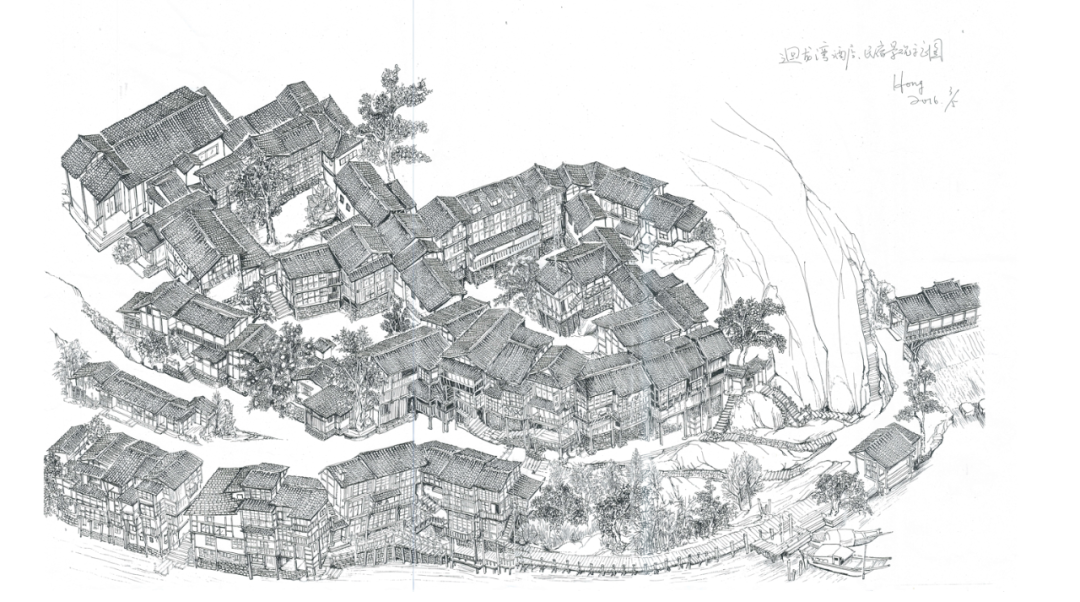

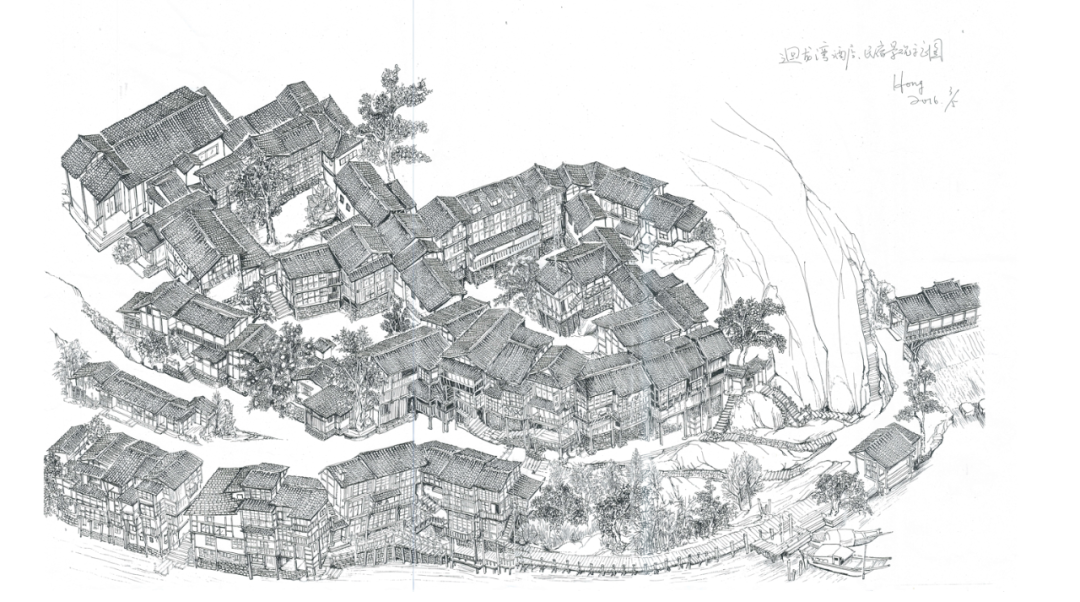

(3)南北游园:通过现代空间设计手段演绎传统形制以护城河为脉络展开时空叙事,将历史场所语言置入现代生活语境,融合历史记忆与时代精神,塑造临水街市、中轴广场与遗址公园三个段落,重现临水行商、校场点兵等历史场景。

临水街市由传统坡屋顶演变而来,有机连续、富有动态的折面屋顶犹如滔滔海浪,建筑之间天桥串联,实现屋顶浪游。结合深圳岭南气候特征,复原古代城墙护濠形式,在榕树水街下曲水流觞。强化古城与中山公园的联系,古榕广场、树下学堂、竹亭剧场等社区共享空间,针对北部城墙遗址,在不破坏文物的前提下引入木栈道延续城墙脉络,为居民提供亲自然、观故城的体验路径。

(图源网易)

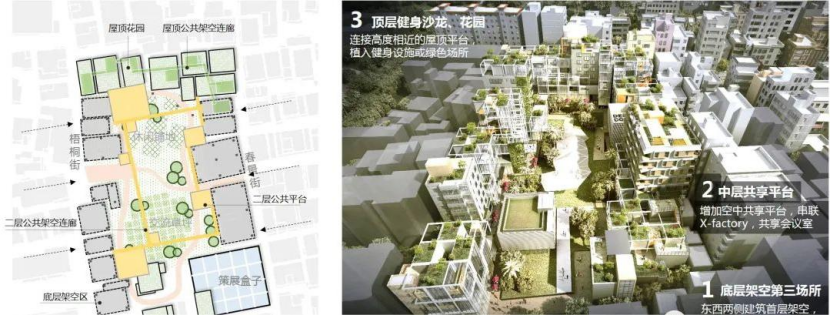

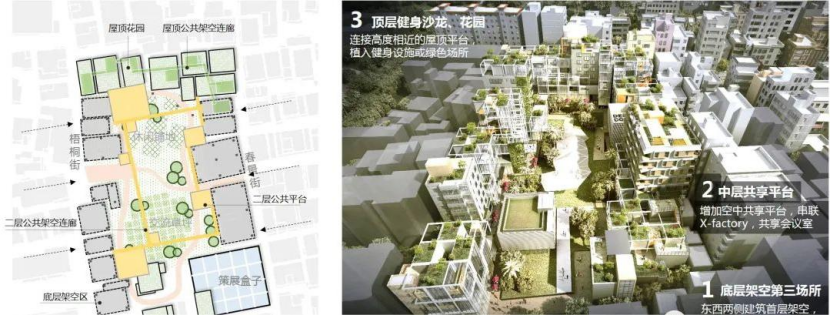

(4)以创意设计为主题,打造古城文创、办公、消费产业集群,将地方原生建筑融入现代场所精神。位于古城西侧的叠院公社,通过建筑底层架空设计开放绿地庭院,互联中层共享平台,补充产业配套服务,串联高度相近的屋顶层,打造建设花园,形成多维立体庭院。

基地北部的老厂房曾经是双年展的主会场,在MVRDV的设计改造后,建筑底层缩进释放出公共空间,通过设置梯面观景台,提供欣赏古城与自然的多维视角。

(图源南头古城微信公众号)

(5)在城中村的极限密度中,识别潜力空间,整理出斑块分布的微型公共空间,打造口袋公园,营造有趣的生活场景。围绕历史建筑、古井、古树等特色要素,在街巷交汇、临街危房处,显城抽疏,塑造多变、丰富且独特的微型公共空间,有效缓解现状高密压抑的状态。根据开放空间所处区位的景观资源特征,我们将其分为绿荫秘境、活力触媒、场所记忆三种类型。

(图源搜狐网)

(6)适配城中村复合人群需求与极限空间特征,置入在地化低成本的共享设施,营造紧凑、多元、包容的融合生境。针对城中村公共服务设施缺口大,空间密度高,拆迁难度大的问题,进行创新尝试。一方面创新公共服务设施供给模式,针对建筑改造难易大,用地零散问题,采用化整为零、化零为整,植入满足邻里需求的、可共享的公共服务设施。

(图源搜狐网)

结语

一边是文物古迹、历史建筑,一边是城中村楼、旧改厂房,同时还有形态各异、独具张力的特色商铺,多种建筑形态和生活方式汇聚古城兼容并蓄,这里既是创意狂肆的街区,又是起居素然的城中村。但也因此,它拥有了深圳这座城市难得的市井烟火气。改造焕新后的南头古城,将新奇创意融于日常,将艺术属性见于当下。在古城历史的基底之上,碰撞融合着自由鲜活、复合多元、真实原生、有机持续的四种特质,使得古城焕然新生。

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 李如意编辑/版 丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院