导语

如果可以选择,你会怎样探索一座城市?近期,一种不同于“特种兵式旅游”的新型旅游方式——Citywalk(城市漫游)——成为年轻人解决这一问题的答案。在抖音、微博、小红书等社交平台上,俨然兴起了一股“散步”“闲逛”的潮流。

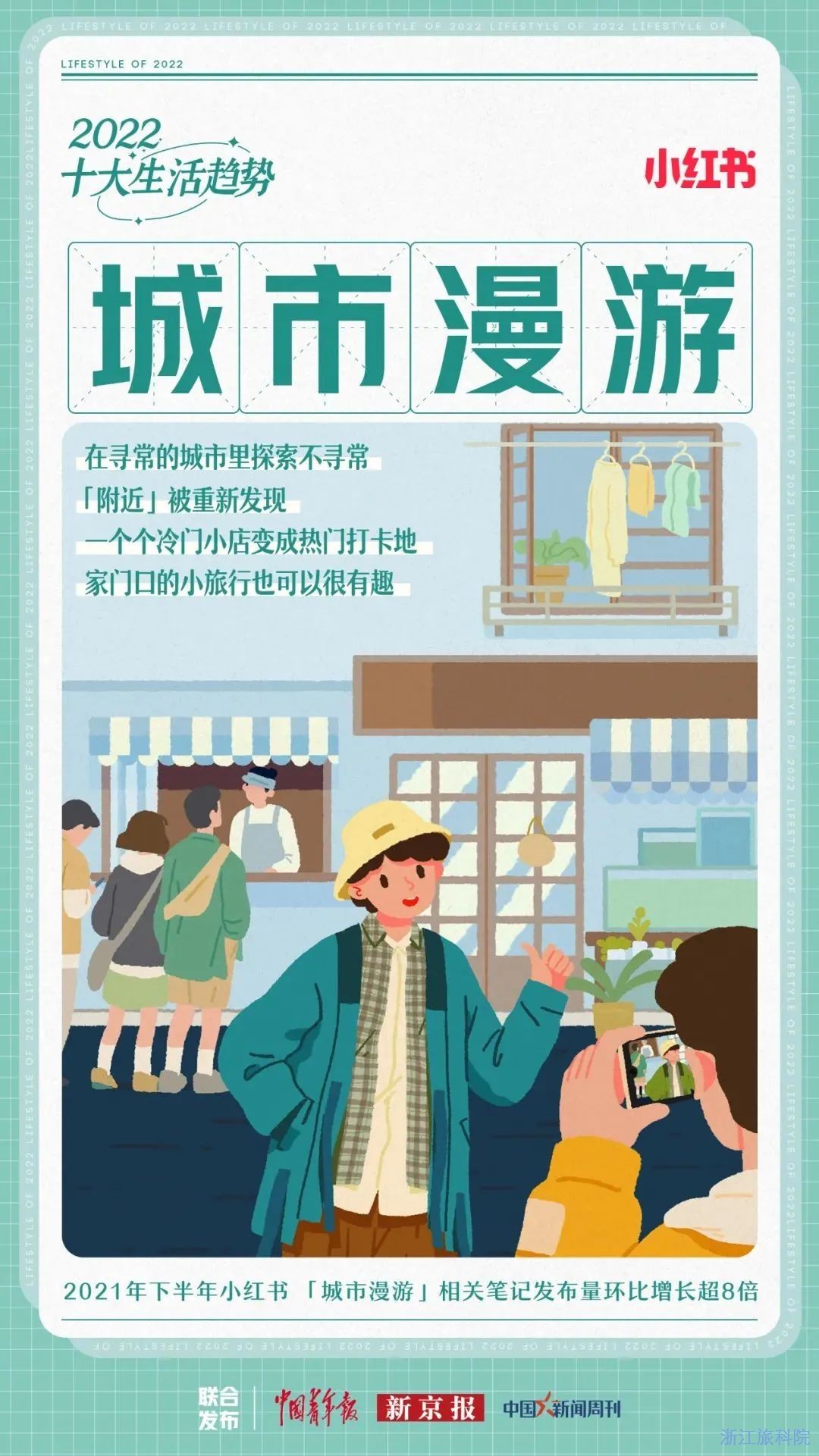

在2022年初,Citywalk就已在小红书发布的《2022年十大生活趋势》中位列第五,目前小红书上有关Citywalk的笔记甚至高达36万篇。而根据DT财经和DT研究院发布的《2023旅游调研报告》显示,有超过80%的受访者最想尝试Citywalk,远超“特种兵式旅游”“参加夕阳红旅行团”等风靡一时的游玩方式。实际上,在城市中漫步并不是新世纪年轻人的专属和独创。当我们把时间回溯到19、20世纪之交,当时西欧各国陆续进入城市化阶段,就已经出现过一群在城市中闲逛的青年人。在《发达资本主义时代的抒情诗人》一书中,作者瓦尔特·本雅明曾全面地描述过“城市漫游者”(Flaneur)这一形象。在他的阐述中,“城市漫游者”漫无目的地闲逛,“既隐没于城市,又把城市的角角落落用眼和心扫尽,对新技术的产物感到好奇,目光常逡巡于玻璃橱窗,但又常常被它震惊”。二者对照之下,笔者感兴趣的是,身处于不同的社会环境,如今的我们又该如何理解Citywalk在年轻群体中的风行呢。

什么是Citywalk?

无论是从字面含义还是行为表现,Citywalk都像是对“城市漫游者”的承继。与传统的休闲旅游不同,Citywalk主打无欲无求、随意随心,不设目的地、不去热门景点,以步行或骑行的方式在城市中“漂流”,穿行在城市中较为“隐秘”的角落、街巷,或具有地域特色的新老建筑,感受别样的人间烟火和风土人情。在佛系、随缘的漫游背后,暗含了一种“所看皆是风景”的价值观。在传统的旅行中,游客往往是把目的地作为旅行的意义,对打卡景点的追求超过了对沿途景致的欣赏。前段时间爆火的“特种兵式旅游”实现了对时间的最大化利用,却难免将本该是休闲娱乐的旅游沦为一种“打卡通关”的任务游戏。而Citywalk不需要年轻人看攻略、做规划,只需放平心态,无心插柳柳成荫,在走街串巷中偶遇中意的风景,感受片刻的灵光乍现。Citywalk带给人们的体验很类似于开盲盒,小红书上某博主的一条Citywalk文案这样写道:“毫无目的就是目的,没有目的就是目的,不计划太多反而会勇敢冒险。”从心理学的角度看,对未知的探索本就是获得乐趣的一种动力源。年轻人从来都充满冒险精神,在按部就班、条条框框的生活之外,年轻人也需要某些与惊喜不期而遇的时刻。

Citywalk的这种城市“探险家”的心态与本雅明笔下的“城市漫游者”是相契合的。彼时的西欧社会城市化方兴未艾,当旧有的经验思维无法适应新的都市文明时,漫游者们用闲逛捕捉城市中碎片化的景观,寻找城市中细节的美学,既是探索城市,又在探求生活的真谛。而即便是在城市化水平高度发达的当下,城市中的生活者尤其是年轻人,依旧在试图回答“我该如何生活”这一现代性的典型命题。人们似乎很难轻易抚平剧变的城市生活所带来的心理激荡,在这样的背景下,Citywalk不仅是一种生活和休闲的方式,更体现了年轻人心态的转变——追求更加安定、松弛的生活。

融入市井生活,重塑恋地情结

对大多数年轻人来说,城市生活具有一体两面的特征。第一个面向是每天面对的压力焦虑的现实生活。内卷竞争是年轻人不得不面临的工作环境,物价与薪资的不完全匹配同样产生了年轻人必须承担的生活压力,此外还有婚恋、社交等形形色色的困顿焦虑,这些结构性、环境性的现实压力构成了年轻人城市生活的主体。第二个面向是容易被忽视的日常琐碎的市井生活。打工人、上班族每天穿梭于地铁公交,或行驶在拥挤的城市道路,快速、线性的生活节奏使年轻人无暇他顾,很难关注到带有烟火气质或文史底蕴的街巷古建。这些市井生活的景观(胡同、弄堂、老建筑)往往就散布在年轻人的周围,但却被现实生活中的景观意象(办公楼、公共交通)所侵占而被迫边缘化。

在旅游学中,“离开”是一个基础概念,有关旅游的定义往往都包括“人离开其通常环境”这一内涵。如前所述,现实生活作为年轻人所惯常的情境,而市井生活却成为一种陌生化的非惯常情境。Citywalk作为一种微旅游形式,即向年轻人提供了“离开”“逃离”现实生活情境,重新嵌入习以为常的市井生活情境的方式。正如一些Citywalker所言,“其实我以前就住在附近或者工作(在附近),我从来没有想到原来这个地方会有这么多故事。”“印象中的老城区什么时候变这么洋气了!真的很令人惊喜。”更为重要的是,实行于市井生活中的Citywalk,具备着一套与现实生活截然不同的行为方式。现实生活中的人们仿佛置身于流水线之上,无论是工作、学习、通勤,遵守秩序,按部就班,压制欲望;而在市井生活中,Citywalk创造了游荡、驻足、观察、聆听、提问的机会,打破了现实生活造就的常规秩序和约束,使年轻人获得久违的主动权和存在感,重归他们所向往的安逸、闲暇的慢生活。

以参与的视角体验未曾涉足的“边缘”空间,Citywalk一方面跳脱出现实压力对人的“主体召唤”,转向草根风格的市井生活;另一方面Citywalk也通过建立起漫游者与城市中市井景观的关联,丰富年轻人对城市的感知与体悟,寻求重塑“恋地情结”的可能性。现代城市的飞速发展使集体与个人在物质生活层面实现了相当的丰裕,在精神层面却不可避免地患上了“富贵病”。正如加尔布雷斯在《富裕社会》中所论及的,物质的富足并不等同于幸福。作为城市运转的“零件”,个体时常感到孤独和存在的虚无,难以感受到城市的温度,个体与城市间存在着疏离与脱节。在城市传播学界和业界,一直都在探索如何加强城市居民尤其是年轻人对城市的认同感与依恋,具有地方特色的市井与文化图景是可利用的重要资源。有学者指出,“一座城市能否吸引人,除了美丽的城市景观,更在于那些能够为更多人的心灵建设有所贡献的、又具有独特人文地理底蕴的价值共识。”

法国社会学家德塞托在日常生活实践理论中高度评价了“行走”(walking)的文化意义,他指出“行走”使人们得以从空间的管辖中创造出自己的空间和意义,并将城市建筑与其表征的文化意涵牵系在一起。在这一点上,不同于景区走马观花式的旅游,Citywalk需要漫游者用脚步丈量城市的景象,用心感受城市的底蕴。通过Citywalk,年轻人得以从现实生活中抽离,转而进入城市生活的另一面——市井生活,进一步加深对所处城市的了解,城市不只有高楼大厦、车水马龙,还会有厚重的人文历史和温馨的风土人情。这些也正是漫游者们所体验到的,“近距离感受这座城市,融入当地人的生活,才越发能感受到这座城市的魅力,进一步发现生活中的美好。”“真正让我感受到了一座城市的多面性。”

段义孚的“恋地情结”概念指涉的是人与地方的情感联系。这种情感性的互动关系在Citywalk中表现为两点,第一是漫游者与市井中人的交往,很多漫游者都会在Citywalk中与普通市民对话、聊天,“水果摊的小姐姐看到我是一个人走路,还主动帮我拍照”,这种情绪价值的提供体现了城市地方所具备的温情气质;第二是漫游者与历史文化景致的互动,“我不仅看到了充满地方特色的骑楼、保存完整的民国时期的小洋楼,还看到了巷子里藏着的地道的广式小吃”,蕴含地方或民间特色的城市景观反映了一座城市的文化内涵。人与城市通过这两方面的关联互动,使重新建立、塑造“恋地情结”成为可能。

关于Citywalk的反思

在网络上,除了对Citywalk的追捧,还不乏对其的质疑,其中最常见的当属“这不就是街溜子吗”“这跟压马路有什么区别”。在笔者看来,Citywalk与压马路/溜街在行为上并无二致,但在深层的动因机理存在差别,Citywalk的精髓是要在无目的地的闲逛中找寻风物、捕捉美感,于细微处捡拾灵光碎片是专属Citywalk的美学。而压马路、街溜子往往不会留意周遭景致,身边的同行者才是关注的焦点(恋爱对象、兄弟哥们),对社交的需求很难出现在Citywalk中。

而当重新审视Citywalk的涵义,我们会发现正如德国美学家海因斯·佩茨沃德所言,城市漫步存在一个悖论:“它具有很强的目的性,同时却融入一种无目的地通往某个地点的结构当中。”值得思考的是,当我们需要做某件事来完成或接近内心的目的时,这项活动是否还能维持行为上的无目的性?我们Citywalk,是为了排遣压力、获得治愈,目标先行的背景下,人们很难不“趋利避害”,尽可能远离不够美好的街市,提前规划路线以避免“走弯路”。当看着小红书等社交平台上细致入微、保姆级别的Citywalk攻略、规划时,我也不禁怀疑,Citywalk究竟该不该这样,如此进行的Citywalk还能获得理想中的感受吗?社交平台在Citywalk爆火出圈中起到了至关重要的助推作用。无论是分享经验,还是寻找“Citywalk搭子”,社交平台真正让更多年轻人了解到这股休闲生活潮流,也让Citywalk隐隐产生了一些社交属性。而原本小众的城市漫游猝然间成为社交平台和旅游公司的爆款,其中商业营销又发挥了多少力量,也是极具考量的问题。当然,我们看待商业资本、“社交+营销”仍需抱持辩证的态度,营销、资本不是绝对的洪水猛兽,但也应敏感地觉察到它们对一种青年亚文化生活方式的侵袭。

结语

Citywalk作为时兴的一种轻旅游方式,反映了年轻人渴望逃离现实生活,拥抱市井情怀的内心诉求,同时在一定程度上打破了现代都市所催生出的“无地方感”,构成了重塑恋地情结的互动行为实践。Citywalk启示我们,行万里路未必要出远门才能长见识,身边往往就有奇幻的、稍纵即逝的万千景象,等待着我们漫游、欣赏。不妨找个悠闲的下午,仔细逛逛所处的城市,在舒缓的漫游中感受平和的气氛吧。

(本文仅代表作者本人观点)

参考资料[1] 饭搭子已经过时,年轻人开始找“citywalk搭子”https://mp.weixin.qq.com/s/jTE3Ix3X1TMsd6rFvfMqcg[2] 很火的CityWalk到底是什么?https://mp.weixin.qq.com/s/O1quV9O20xLCtFAKV8qMgw[3] 海因兹·佩茨沃德,邓文华.城市漫步的美学[J].外国美学,2013(00).[4] 魏建亮.本雅明笔下的都市漫游者及其“漫游”[J].理论月刊,2014(01).[5] 吴飞.“空间实践”与诗意的抵抗——解读米歇尔·德塞图的日常生活实践理论[J].社会学研究,2009,24(02).[6] 薛岚,张静儒,韩佳妍.重新发现附近:惯常环境下的城市微旅行体验研究[J].旅游学刊,2023,38(05).[7] 张辉.地方·媒介·身体:城市对外传播中“地方感”的呈现——以杭州为例[J].视听,2022(06).[8] 张昱辰.重构“恋地情结”:城市徒步中的传播与文化政治[J].媒介批评,2020(00).

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨新媒介与青年文化 金钱豹编辑/版 丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院