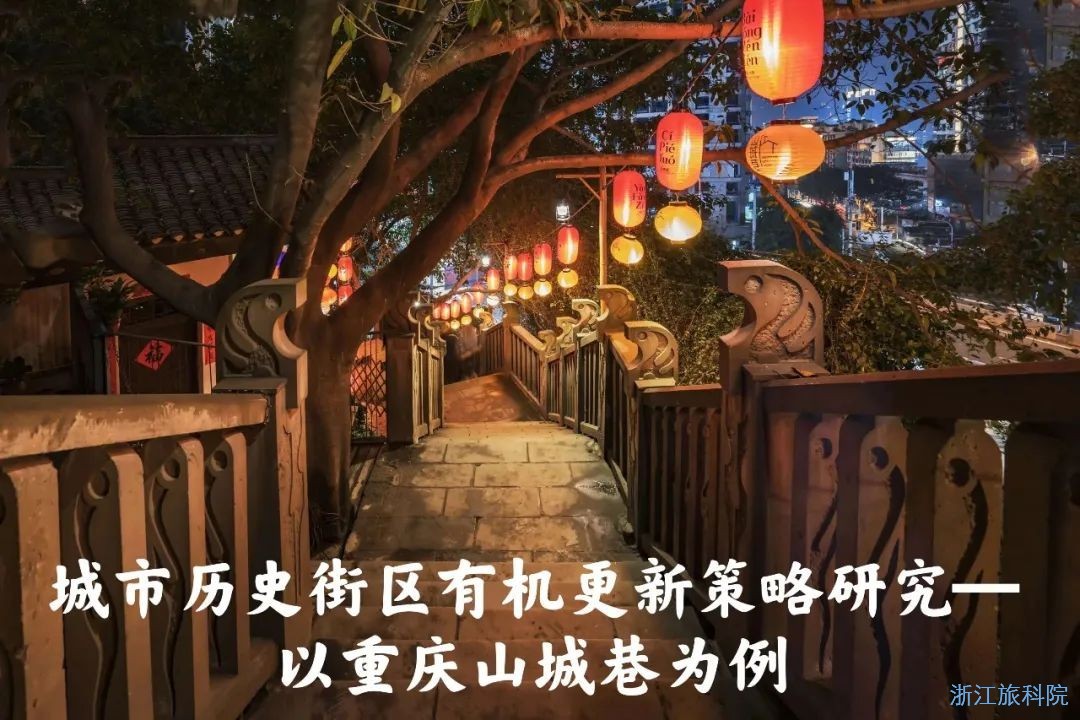

街道是城市公共空间的重要组成部分,它承载着城市交通和社会生活双重功能。随着城市建设逐渐回归品质化发展,人们日益关注城市空间的发展需求,更期待拥有更美好的城市街区。

随着城市建设提质优化以及人们对美好生活的追求,空间品质成为城市研究中的重要组成部分。但近年来经济的高速发展,城市空间出现失序。虽然大多数城市空间品质得到整体的的提升,但空间品质不平衡的现象却日益突出。

图片源于pinterest

什么是空间失序?

随着新冠疫情的发生,公共健康成了我们最为关注的话题,疫情之后营造一个良好的公共健康环境,对公共空间的建设提出了一个挑战,其中,微观尺度的公共空间物质特征,受到了公共健康、社会学和公共政策等多领域的关注。

空间失序:可观察或是可感知,对居民生活和邻里公共空间的正常使用造成了扰乱的线索。相对于“有序”,这种空间秩序混乱的现象包括了物质环境要素和社会环境要素两方面。简而言之,空间失序=物质环境失序+社会环境失序。

物质环境失序失序:表现为城市景观的恶化、衰退、通常表现为空置及出售的铺面、废弃车辆、建筑物封条,堆放的垃圾等。

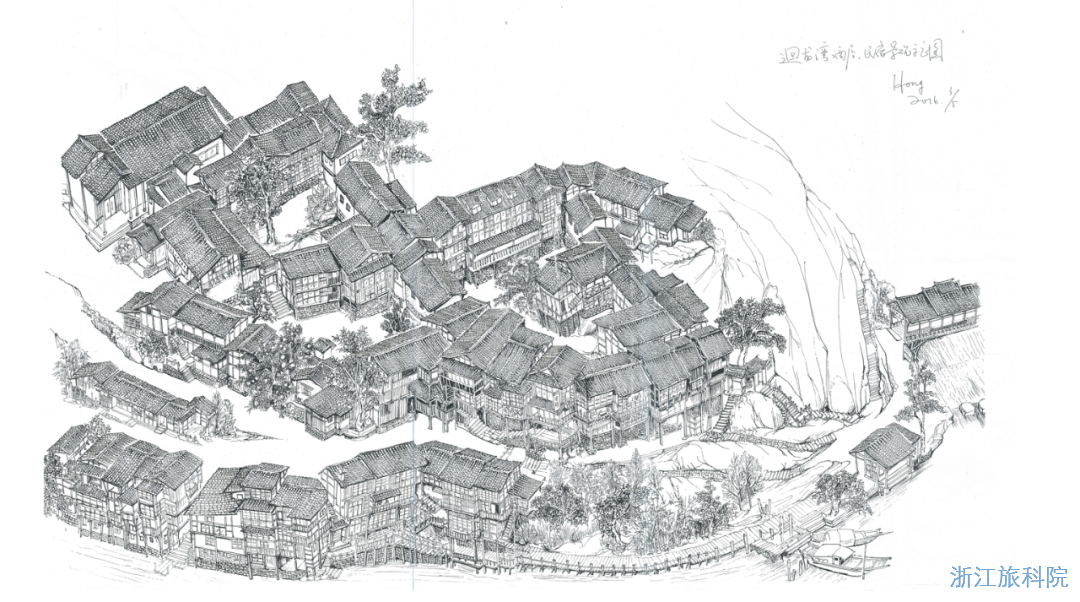

失序的建筑

社会环境失序:指与人有关、缺乏社会控制并且存在威胁性的现象,如公共场合暴虐、社会人士聚集等。

目前已有的研究表明,微观尺度下的邻里环境细节特征的改变,更有利于创造积极的生活空间环境。修缮空间的品质,清理垃圾等一些提升,可以提高居民在公共场所活动的积极性。

微观尺度的环境特征:例如长凳、人行道等基础设施,社会混乱或犯罪线索的存在和状况,以及街道空间的美观程度等。

相较于土地利用、街道互联性等宏观要素的城市更新策略,微观尺度的策略更加经济有效,他们成本低廉、实施简便。这些“软性措施”能影响在场所进行体力活动的积极性,从而提升街道环境的可步行性、活动友好性。

友好街道环境

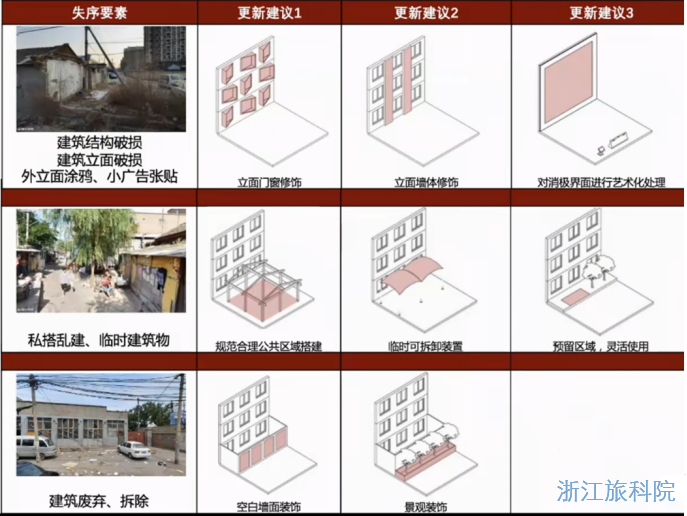

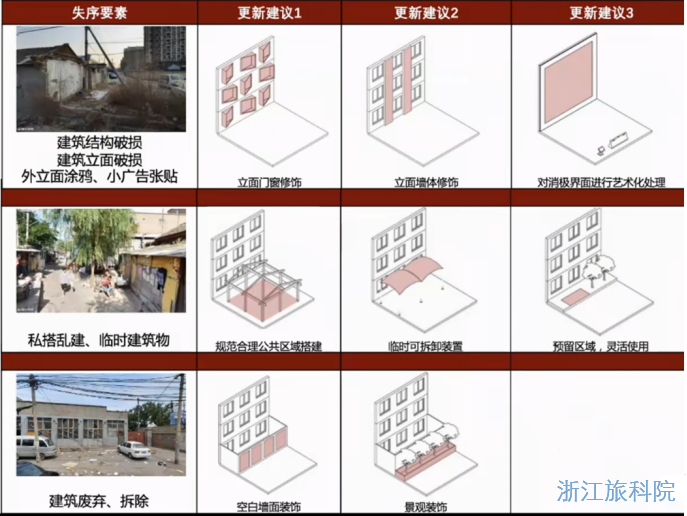

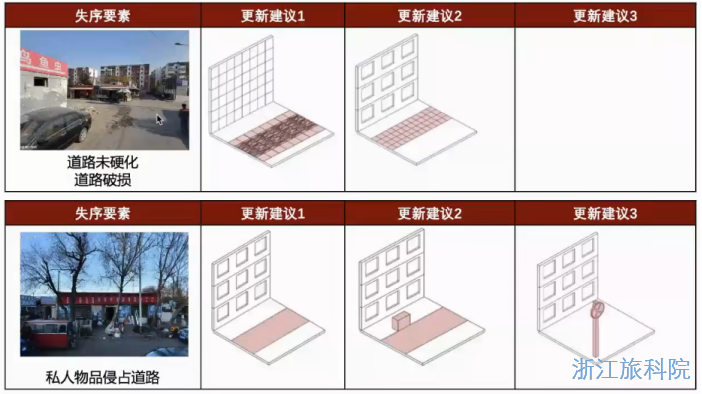

空间失序要素应对策略建筑空间类应对策略:建筑空间类的失序主要表现在建筑外立面品质不足,维护和管理不善所导致的建筑外墙的损毁,广告混乱,临时建筑撕拉乱建,我们对此类空间做品质提升,需要重点关注建筑外立面的重点管控和非正式建筑管理。

图片源于陈婧佳公开课——中国城市街道空间品质提升与应对

对于建筑的废弃或者是拆除带来的消极界面进行艺术化处理,比如夜晚灯光投影灯,或者对建筑合理涂鸦,与街道整体的风貌相协调。

对建筑进行灯光装饰

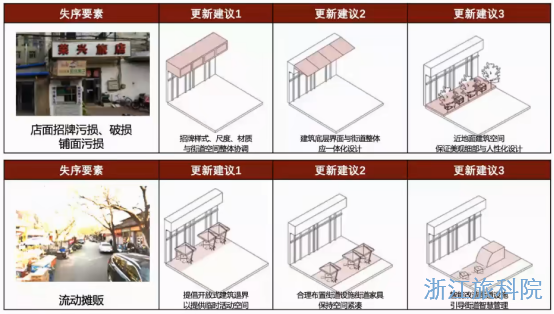

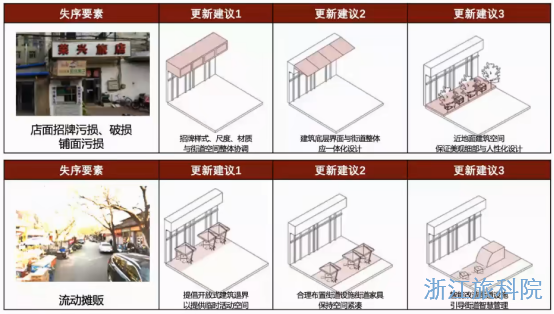

沿街商业空间失序对策:沿街商业空间失序主要体现在店铺老旧,没有得到及时的维护、混乱与单调,招牌无损,主要的对策为加强底层建筑界面的管控,引导底商业主对其进行定期的维护与更新,考虑底层建筑和街道空间的整体关系,考虑底层商业整体风貌与城市的协调性。

图片源于陈婧佳公开课——中国城市街道空间品质提升与应对

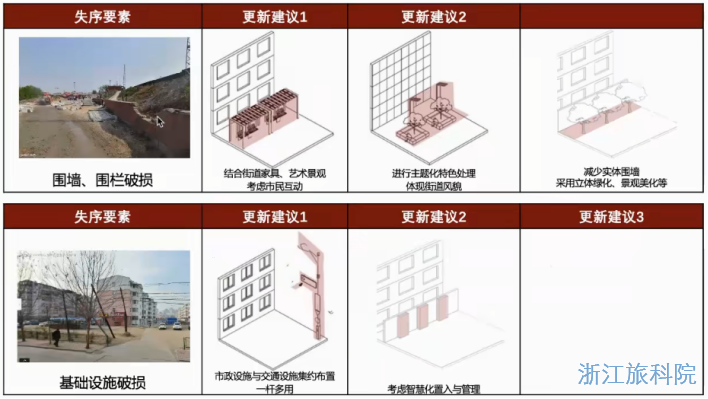

环境绿化空间失序对策:首先需要加强市政卫生与工程建设的规范化管理,其次,要重视城市整体生态与景观设计,然后也要适当结合数字传感器技术对环境绿化要素进行动态化检测,引导街道智慧管理。

图片源于陈婧佳公开课——中国城市街道空间品质提升与应对

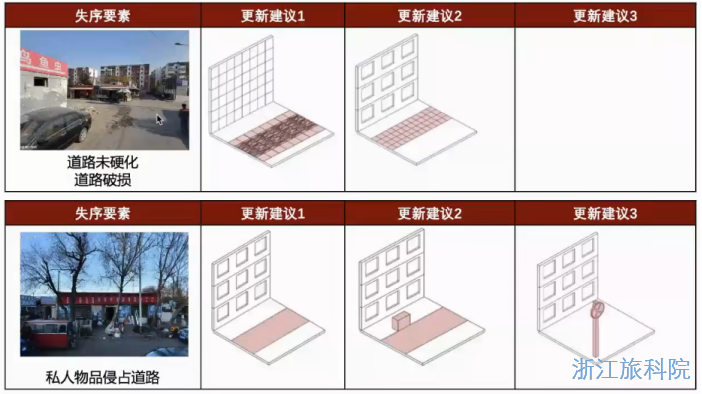

道路空间失序对策:我国的道路空间失序问题较普遍,并较多地体现在路面铺装破损与物品堆积侵占道路空间等现象,从而影响街道空间品质、影响车行与人行通过体验。结合街道周边城市功能对街道进行精细化的分类分级,从而设计与街道功能相协调的各类型道路断面;需要应用美观、耐久、防滑与针对性的路面铺装材质,同时加强城市管理与维护。慢行友好,保证步行环境的舒适性和安全性。

图片源于陈婧佳公开课——中国城市街道空间品质提升与应对

公共设施类失序对策:针对现有街道空间中公共设施布置不足、布置混乱、风貌欠佳、年久失修等问题,提出公共设施布置的协调性,功能性与集约性的三大原则。在保障道路步行通畅性基础上,减少不合理布置的路灯、行道树、垃圾桶指示牌对地面步行的负面影响。强调公共设施在街道空间中的整体布置,如“多杆合一,多箱并集”。考虑设施与人的互动性增加智能公交系统、自助停车系统、智慧垃圾桶、智慧路灯等智慧设施。

图片源于陈婧佳公开课——中国城市街道空间品质提升与应对

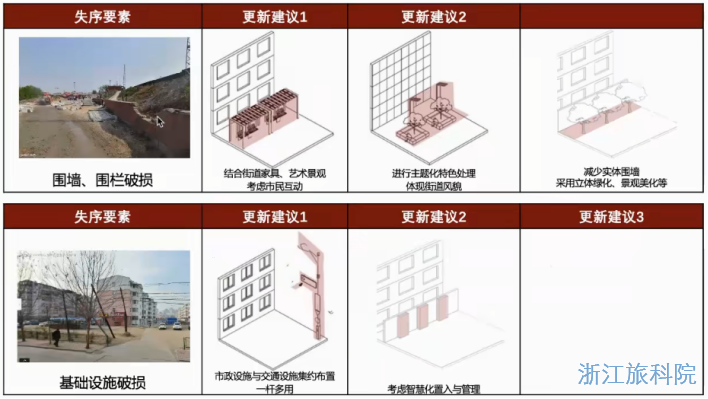

结语

城市空间品质提升是目前中国城市发展到当下水平和由“量”转“质”阶段转型的重中之重。

城市公共空间失序及其社会经济负外部性已经在国际城市研究中引起了各领域研究者特别是公共健康领域的关注,但是国内对于公共空间局部品质不足的现象还极少讨论。值得指出的是,空间失序要素往往不是单独出现的,各个街道要素也并不是孤立存在的,灵活运用不同的空间失序要素更新策略,并进行有效组合,秉着可持续的目标,挖掘街道空间品质提升最大的潜力。

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 王敏编辑/版 丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院