近日,文化和旅游部全国公共文化发展中心开展了乡村公共文化服务研究院2021年度课题研究项目验收评审工作,19个课题评审结果揭晓,我院承担的《基于主客共享的乡村公共空间功能研究》通过验收,获得评审专家的一致好评。

该课题自2021年6月立项以来,在院领导张晓峰、张晋磊的指导下,开展了为期一载有余的研究,花大量时间精力“垒基础”,进行文献资料提炼归纳、田野调查、实地访谈、案例剖析等,后提炼思路“行文稿”,历经多轮撰稿、讨论、修改,最终形成课题研究报告。

在城镇化的快速发展过程中,大量农村人口涌入城市,乡村“人口老龄化”“空心化”现象普遍出现,乡村产业面临的问题愈发突出。自十九大报告提出乡村振兴战略以来,各地用实际行动书写着奋进的新篇章,乡村振兴的基础是产业振兴,而产业的发展需要合适的空间做载体,游客、乡村创客等新村民的导入,原住民的生活休闲新需求,都对乡村空间提出了新的要求。本课题的研究目的,即在于通过乡村公共空间的功能重置,激发乡村活力,助力产业振兴。

祠堂的祭拜,看瓜的凉棚,老屋上升腾起的炊烟,载满丰收喜悦的晒场,三五成群在河边、古井、磨坊、村头大树底下乘凉闲聊的村民......如今的乡村,这些场景已是少见,成为人们记忆中的乡愁。对于长期生活在城市,毫无乡村生活经验的人们而言,“乡愁”是这些朴实的民风和田园风光,对于从乡村走出来的人而言,“乡愁”是回不去或者不愿回去的故乡。

“1“行古”——塑造村庄性格

统规统建的新村建设,直接导致了“类城化”现象的产生,村落“千村一面”,乡村景观越来越趋于城市化。

传统村落的选址营建,是在漫长的历史进程中,人不断地和周边自然环境相适应,相互协调融洽发展的体现。不同地区的人由于气候、地形环境、生活习俗、民族文化传统、宗教信仰等不同,在村庄聚落和住房形式的反映亦不相同。例如,气候会影响村庄聚落的街巷宽度、房屋间距、院落大小、屋顶坡度、建筑构件等,民居建筑多就地取材,不同地域采用的材料不同,北方常用土、砖,南方常用竹、石、木,西北则为窑洞。吸收传统村落的空间布局手法并在新农村空间规划中灵活运用,不仅是地域文化的传承,也是解决目前村庄空间乏味、建筑形式单调、千村一面等问题的有效措施。

本课题通过对典型的传统村庄聚落形态的分析,在村庄空间设计中,尊重传统公共空间布局特征,实现对传统人居格局、传统伦理场所、传统防御空间、传统生产记忆的恢复与创新利用。

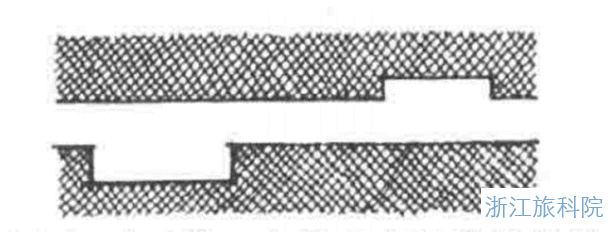

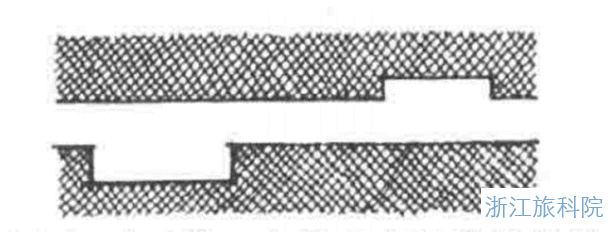

以街巷形态为例,一般城市中的街道空间,或为了市容整齐或为了交通流畅,其两侧的建筑均排列得整整齐齐从而形成平整的界面。村落中的街道空间则不然,由于建造过程带有很大的自发性,其两侧的建筑不可能做到整齐一律,致使街道空间忽宽忽窄,时而具有些小的转折,形成弯曲或折线形式的街道空间,两侧建筑高低错落,我国南方地区的一些村落,根据地形还会有高程的变化。

松阳松庄村

街道宽窄变化就产生了节点空间,在乡村规划中,便可利用街巷节点的微空间,结合建筑外墙,营造景观,从而成为展示村庄文化的场所。

安徽屯溪湖边古村

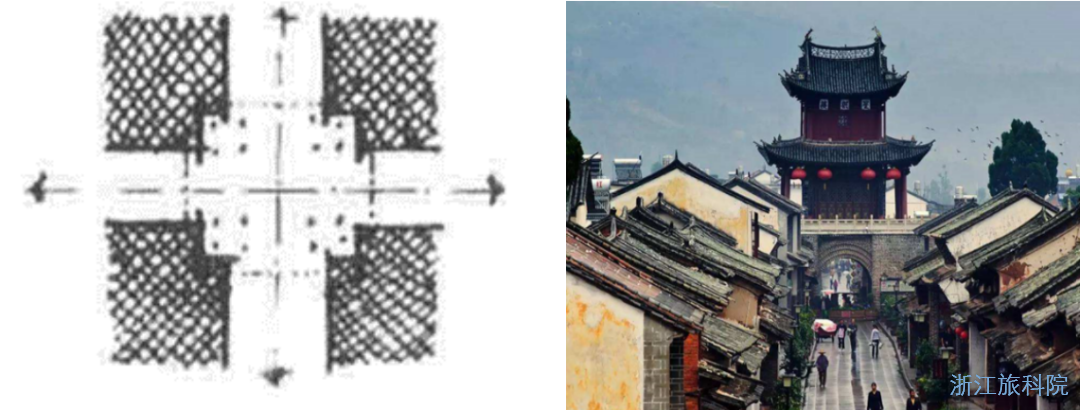

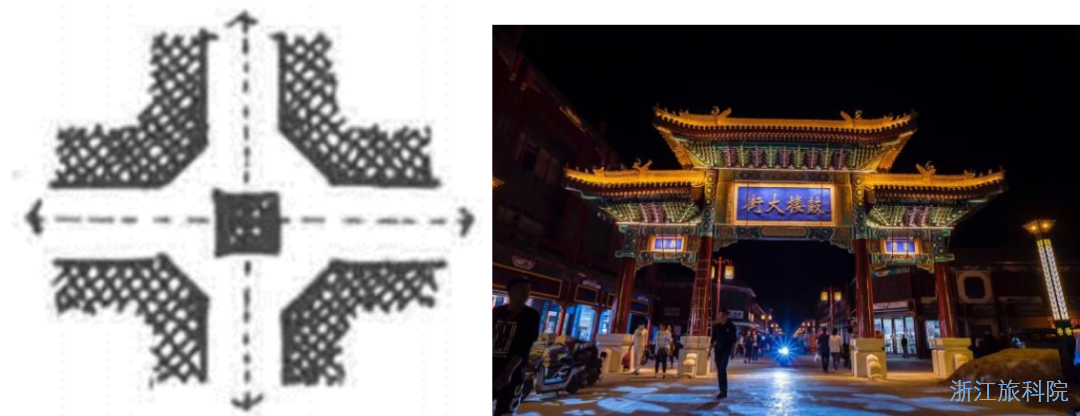

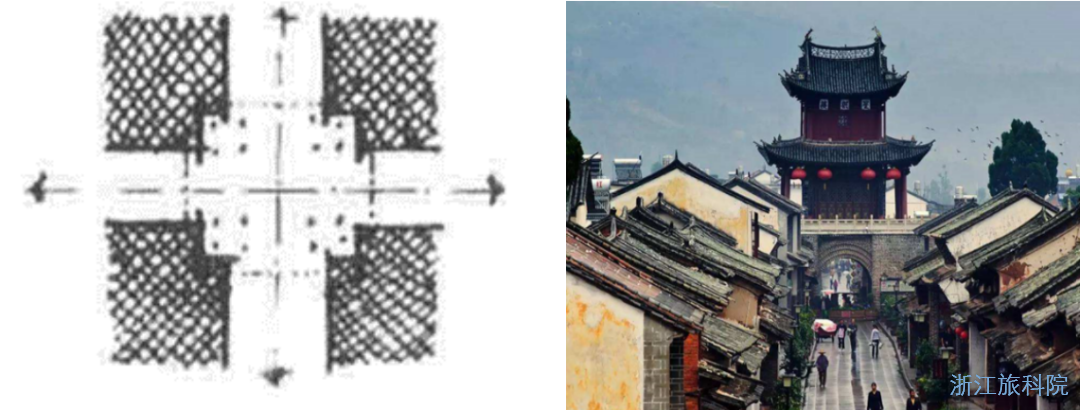

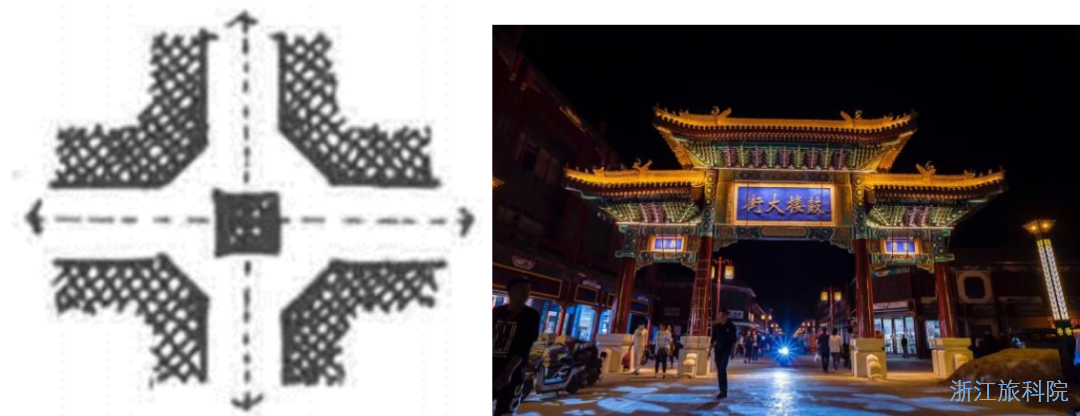

再说街巷交叉口,两条街道相交,对于商业兴旺的大村落来说,往往是最繁华热闹的地方。街道常见的有“十字相交”、“错位相交”、“丁字相交”、“人字相交”等形式,交叉形式不同,其景观处理方式亦有变化。

大路口的十字相交,可设置过街楼,形成街巷景观焦点

拓宽十字街口空间,设置高大楼阁,一般称鼓楼

错位相交,在路口形成对景,是商铺的黄金位置,山墙临街的往往利用墙体做景观改造

除上述街巷空间外,本课题还对村庄入口、水街、溪流,牌坊、牌楼、拱门、过街楼、门楼,广场、桥、水塘、井台等传统人居空间,祠堂、牌坊、村庙、私塾、书院等传统伦理空间,晒谷场、面条场、草垛等传统手工生产空间,以及城墙、碉楼等传统防御空间进行了现状归类总结,并提出空间创新利用方式。

“2“志今”——满足现代需求

乡村振兴的关键在人,如今全国各地积极出台了有效措施,留住人才,引进人才,用好人才,农村逐渐成为年轻人创业成长“沃土”。不管是留下的外地人才还是回来的本乡村民,农村涌现出一大批“新村民”,为乡村振兴注入了“新血液”,他们需要创新创业空间、文化创作空间、销售展示平台、休闲娱乐场所,因此乡村空间也要随着受众群体的变化而做出调整。

另一方面,原住民的需求也发生了变化。大妈们要跳广场舞,孩子们要阅览群书,年轻人要无线网、停车位,村子里的特色文化要展示,农闲时吹拉弹唱、剪纸、画画、练武的农民艺术需要发挥......当生活有了新气象,传统的公共空间便不足以承载人们的需求。

本课题对主客群体的新需求进行了深入系统地分析,提出“满足新需求,植入新兴空间”的处理手段,对包括创新创业空间、精神文化空间、休闲游憩空间等在内的新兴公共空间进行了归类总结及系统分解,满足主、客两类群体基于现代化生活方式出发而对村庄空间产生的新需求。

创业空间主要服务青年人创业,提供共享的办公、会务、创意创新空间,乡村搭建平台,提供扶持政策,降低创业成本。以上海市新场镇新南村为例,该村以“乡创+”为路径,建成了上海市第一个乡村创客中心。乡创中心由闲置集体用房改造而成,总面积约300平方米,设有创客联合办公区、多功能活动空间等,是集展示、体验、服务等功能为一体的空间。回乡创业的年轻人,把父辈农民的织布技艺,做成了文创产品;年轻画家帮农户卖桃,不仅给水蜜桃拍小视频上抖音,还创作了趣味漫画,取名“桃你喜欢”,经他手卖出的桃子比一些合作社还要高。

上海市新南村乡创中心

说到乡村文化展示空间,不得不提松阳的乡村博物馆。随着乡村振兴的推进,农村的生活条件越来越好,文化意识便开始在乡土之上萌动、生发,一批乡村博物馆应运而生。松阳对乡村博物馆的定位是要能“富脑袋”,也能“富口袋”。“富脑袋”,让偏居乡村的群众也能享受到博物馆公共文化服务,并得到精神上的滋养。“富口袋”,就是要解决“办馆易守馆难”的问题,把博物馆和文创产品、特产销售、手工体验、研学体验等结合起来,让村民收获实实在在的利益。樟溪乡兴村的红糖工坊,就是集传统红糖加工、产品展卖、技艺体验、村民活动等一体的乡村博物馆,以农业特色工坊的形式有效推动了乡村经济发展模式调整和乡村生产生活方式的系统变革。

松阳兴村红糖工坊

除上述案例外,本课题还对培训中心、创业中心、销售平台等创新创业空间,美术馆、博物馆、艺术家工坊、非遗工坊、乡村书店等文化展示、创作、体验、传承空间,生活驿站、运动健身中心、老年大学等休闲游憩空间进行了系统化剖析。

课题从“主客共享乡村”语境下的乡村公共空间功能提升出发,分别从行古、志今两个维度,提出了每类细分空间的功能提升策略。一方面,要吸收传统村落的空间布局手法并在新农村空间规划中灵活运用,不仅是地域文化的传承,也是解决目前村庄空间乏味、建筑形式单调、千村一面等问题的有效措施。另一方面,满足主客群体的现代新需求,乡村既要有优美的景观,完善的生活基础配套,还要有良好的创新创业空间、精神文化空间、休闲游憩空间,从而满足原住民、新村民对现代品质化居住环境、旅游环境、工作环境的新需求。

- END -文丨浙江旅游科学研究院 编辑/版丨蓝多多