前言

作为烟台城市最早的雏形,已经有六百多年历史的所城里,一砖一瓦,一房一院,都散发出烟火气与古韵味。碰撞交融的“慢生活”气息,穿过重建的宣化门,焕然一新的所城赫然眼前。

烟台所城里

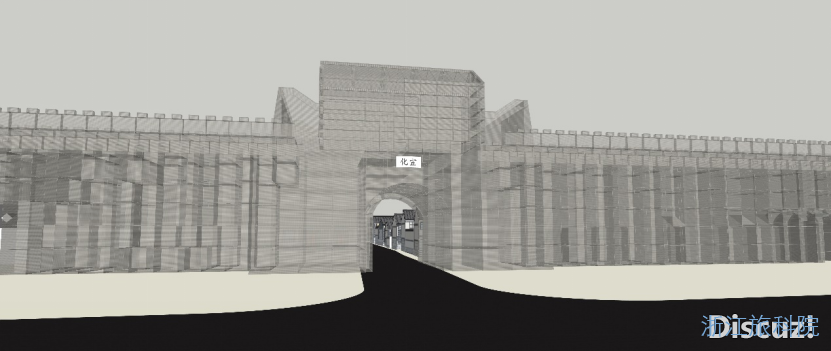

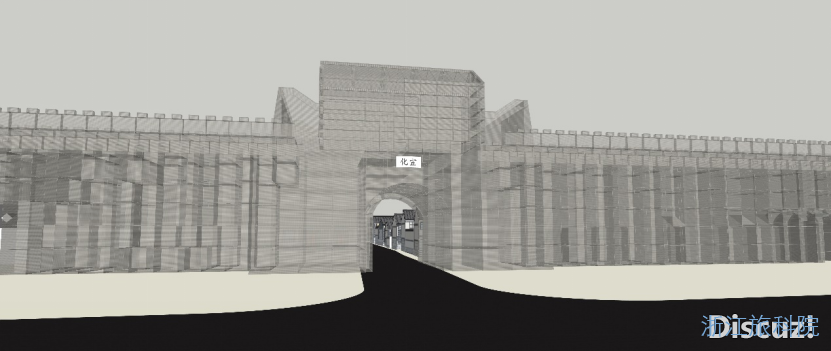

宣化门的“前世”

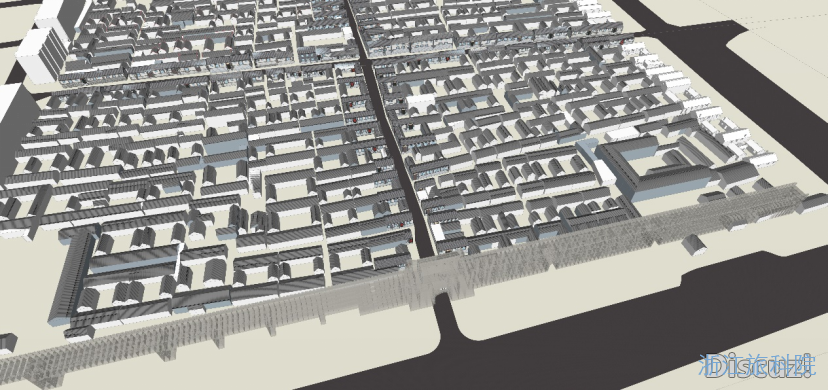

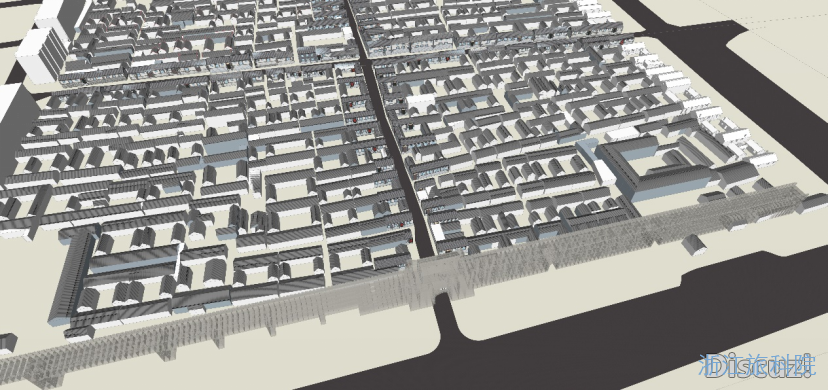

六百年前,明朝开国皇帝朱元璋下旨设立奇山守御千户所,一座军营由此成为烟台的起源。据《登州府志》记载:奇山所城,“砖城,周二里,高二丈二尺,阔二丈,门四,铺十六。池阔三丈五尺,深一丈”。城有四门,东、西、南、北分别为保德门、宣化门、福禄门,朝宗门。以东、西、南、北的4座城门为轴线,在城中心形成十字大街,将所城分为4个不同功能的区域。今天,笔者要介绍的城门便是这其中一座:宣化门,它是奇山所城东西南北四座城门中的一座,也是现今所城里景区重要的出入口。

烟台风光掠影

宣化门的前世,也曾金戈铁马,戎马生涯……历经战乱和岁月的洗礼,如今的宣化门早已真迹无存,如今的所城里也不再是军事要塞,经历时代的变革和社会发展,大部分保存完好的建筑,都成了烟台居民的住所。随着现代人们对于居住以及精神文化生活需求的日益提高,曾经边疆策马、天涯仗剑的所城里,已然跟不上时代的脚步,虽然它有着极高的历史文化价值,但是如何适当修缮,在保留其历史文化韵味的同时,让其焕发新生,是作为改造更新此项目的笔者及其同伴需要考虑的重要问题。在这其中,宣化门作为所城里重要的出入口,它的重建和新生,更是我们首要解决的问题。

被毁坏前的宣化门

宣化门的更新改造

(1)根据历史样貌1:1复原复原历史建筑

对于当今比较成熟的工程建造技术来说,并不是一件困难的事,反而是最为简单的一种选择。但需要考虑的是,当今的所城里,已经不是当初作为军事防御的区域,现在的朝阳街(进入宣化门之后的街道),承载的更多是当地重要的旅游和历史文化教育的功能,而且城门的对面,就是现代的高层办公楼和大型商场,在这样的前提和背景下,简单粗暴地复刻历史上的城门,等于是克隆了一只外形一样但是没有灵魂的羊,放在当今的社会和文化背景之下,会显得格格不入。所以,按照历史样貌复刻的策略,成了笔者及其团队人员(后文用“我们”指代)第一个排除的选项。

(2)完全用现代的的手法和材料重塑城门

我们曾经尝试用当下比较流行的材料——金属网来堆砌出城墙的形状,想要做一个中国城墙版的米兰网格教堂。

设想中用金属网堆砌而成的“宣化门”

米兰网格教堂

仅从城门和城墙本身的角度看,是有那么一丝传统建筑的现代演绎的韵味,但是当我们将它和所城里这个沉重的历史载体结合在一起的时候,我们惊恐地发现,城墙在历史文化街区整体风貌的对比之下,显得格格不入,仿佛用一把现代的枷锁,困住了一座本该散发光芒的历史文化街区。于是纯现代的处理形式,最终也被我们摒弃。

用金属网堆砌而成的“宣化门”与整个所城里片区的对比

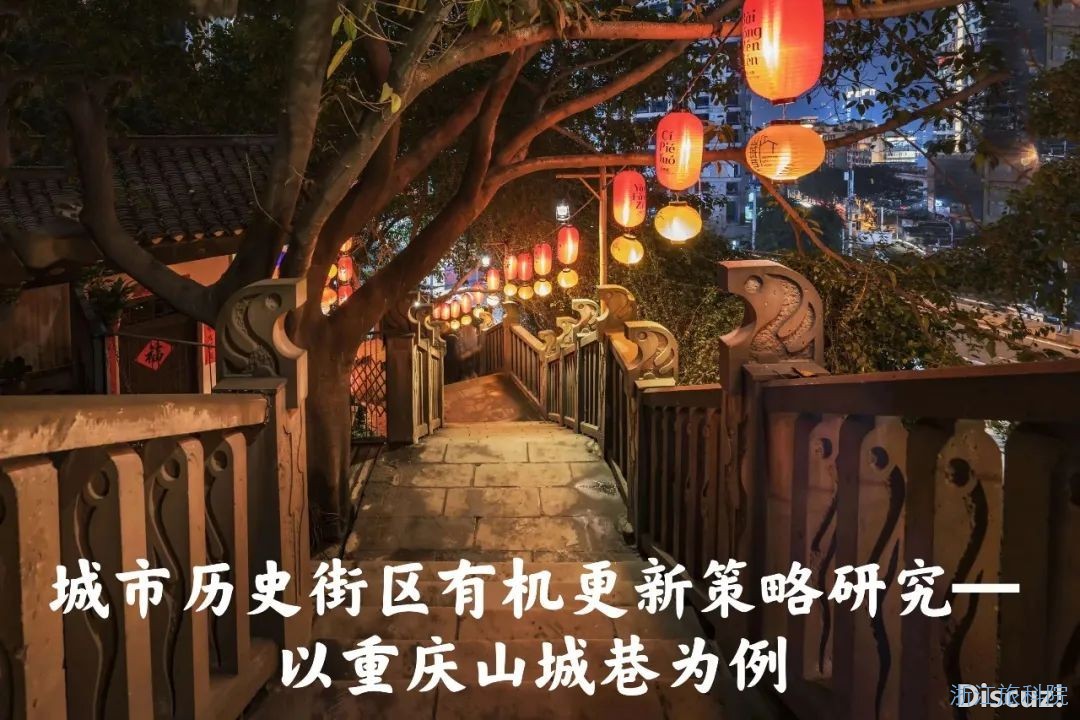

对于以上两种策略和手法,我们做出了一定的总结、思考和反思,对于历史文化街区的修缮与更新,既不能完全修旧如旧,生硬死板,也不能一味追求现代,让历史建筑完全丢失原来的文化韵味。如何在尊重原有文化特色的基础上,适当创新,满足当今社会需求的同时,让现代的城市空间合理而有机地过渡到历史文化空间,实现顺畅而不突然的“精神穿越”,是我们必须深刻思考的问题。对于所城里如此,对于其他的每一个具有深厚历史文化底蕴的古镇、街区的更新,亦是如此。

(3)传统特色和现代手法的有机结合

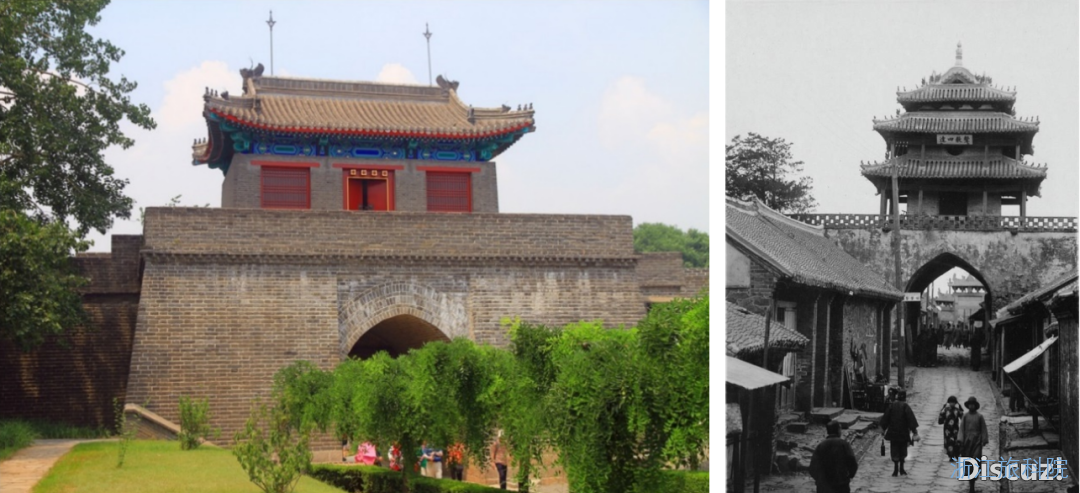

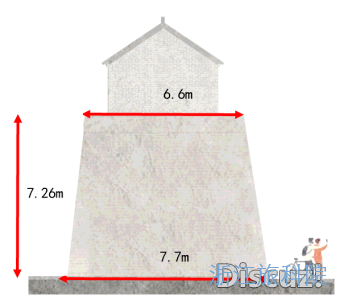

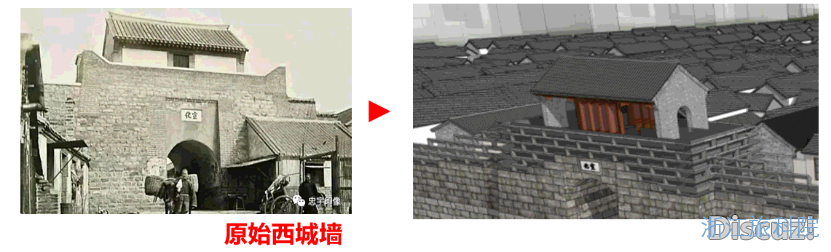

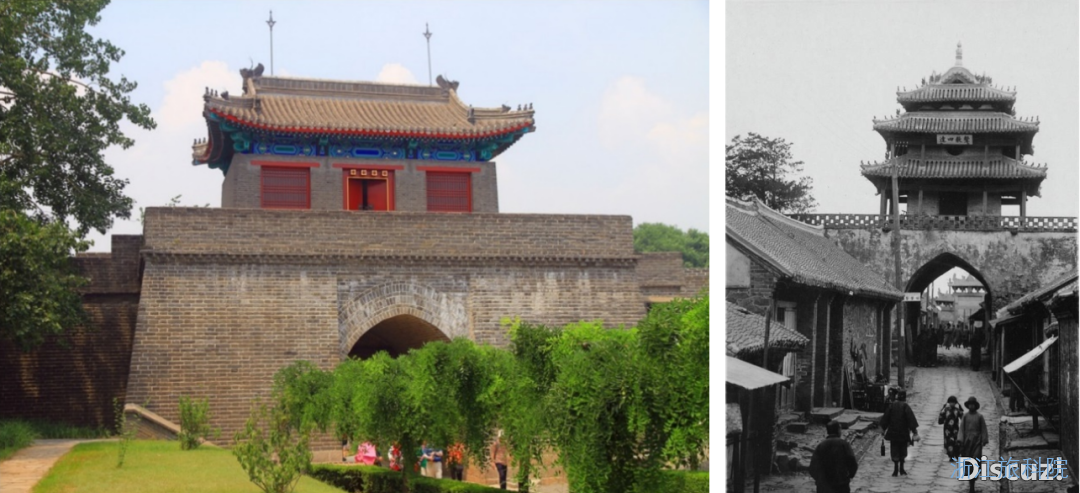

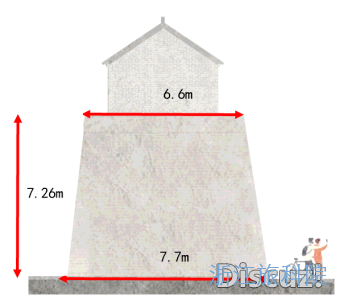

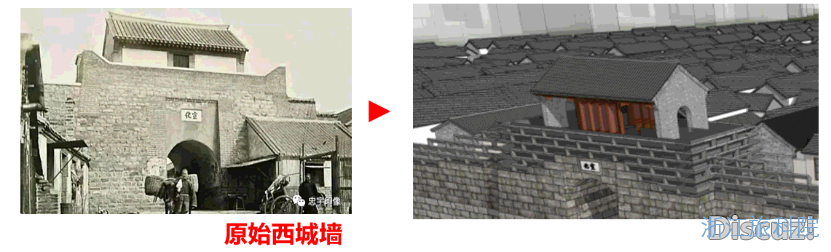

我们阅读和查询了大量的历史文献、和历史老照片,对原先的城墙和城门的尺度和比例关系进行了深入的研究,以确保我们的设计,是充分尊重历史的。《登州府志》中记载:“奇山守御所城,砖城,周二里,高二丈二尺,阔二丈,门四,楼铺十六,池阔三丈五尺,深一丈”,其中一里为三百六十步,约433 米,一丈为十尺,约3.3 米。结合城门老照片、《烟台开埠记忆》中的插图、《奇山御守千户所城复原图》及现存的同时期边城推测:城墙周长约870 米,高约7.26 米,宽约6.6 米。砖石城墙,疑似夯土墙外包砌砖石而成,材料主要是黄土、整齐的块石和大城砖,黄土分层夯打而成,下宽上窄。城门为砖砌拱门,上书“宣化”,门上建有城楼,原为二层前出廊式歇山建筑,民国时改为单层硬山建筑。

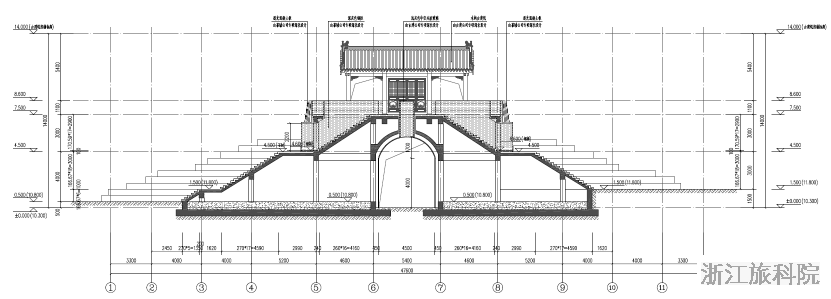

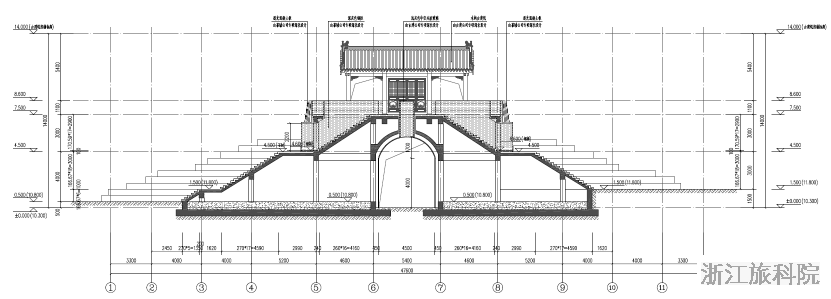

在了解了历史城墙和城门楼的大致大致尺寸之后,我们又对城门楼的比例和坡度进行了研究,通过对不同地区城墙风貌和尺寸数据的研究,我们发现,各地城墙均为上窄下宽的形式,城墙斜度大约在1:10-1:12之间。

不同地区城墙风貌(左:深圳大棚所城;右:胶东雄崖卫所)

不同地区城墙风貌(左:山海关宁海城楼;右:登州蓬莱鼓楼)

以研究的城墙数据为依据,我们确定了新建城墙的坡度为1:10,保留传统城墙的坡度比例及各种文献中记载的城墙和城门楼的尺寸。

宣化门的原始尺寸

虽然有了历史数据作为依据,但这只能保证我们复原原有的城门和城墙,我们还需要考虑当今的宣化门在所城里所承担的角色和需要承载的功能。历史上的城门和城墙,承载的是军事防卫和防御倭寇的功能,所以可能整个城门和城墙的内部构成上是十分结实和封闭的,但在当今的先打社会和互联时代背景下,我们需要的是一座承载当地和外地游客观光、打卡,具有所城文化特色的烟台网红新地标。我们希望游客可以走到城门楼上,欣赏城门楼两侧截然不同的风光,一侧是底蕴深厚的历史文化街区,一侧是极为现代化的城市空间,在历史和现代的时空交错里,深刻地感受时代的变迁。

因此,我们希望整个城门是以一个开放的姿态,以及传统和现代结合的形态,存在于城市和历史交接的位置中,作为穿越古今的“时空之门”,屹立在所城里的入口处。同时,我们也是希望整座城门不是永远一成不变的,而是便于更新和改造的。基于以上的种种思路和想法,我们最终确立了整个城门及城墙的设计策略:以传统所城城墙规制、形制为参照,运用当代景观化、艺术化、构筑化设计手法。在保留传动城墙的形式与比例的同时,采用现代的建造及表达手法,在保留传统城墙风味的同时,更好地使其与现代艺术相融合。

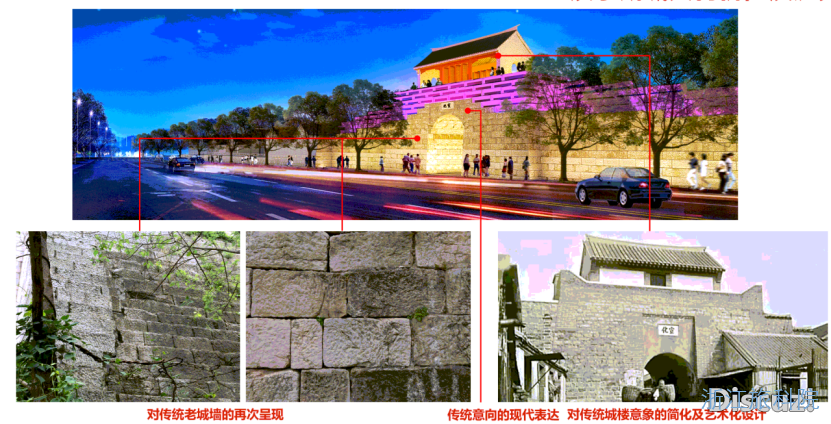

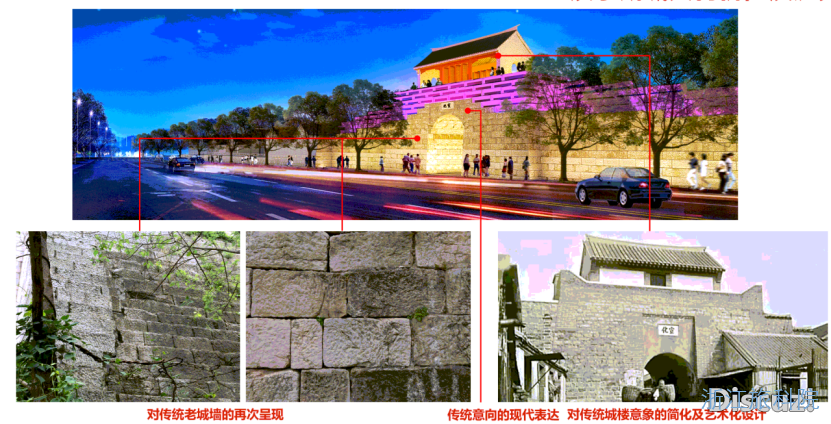

为了重现城墙的历史面貌,城墙和城楼底部采用老石材干挂,为了体现城墙的“遗址感”,在城墙的造型上,底部的老石材恢复城墙形状的一部分,有一种“断壁残垣”的感觉。

与底部城墙传统的老石材形成鲜明对比,城墙的顶部使用了创新的“透光混凝土”以及现代艺术构筑的表现形式,在主体结构外部增加“透光混凝土幕墙”。城墙底部的“传统”与顶部的“现代”完美融合,在夜晚,藏于透光混凝土内部的Led灯管发出绚丽的光彩,重现“繁华盛世”的场景。

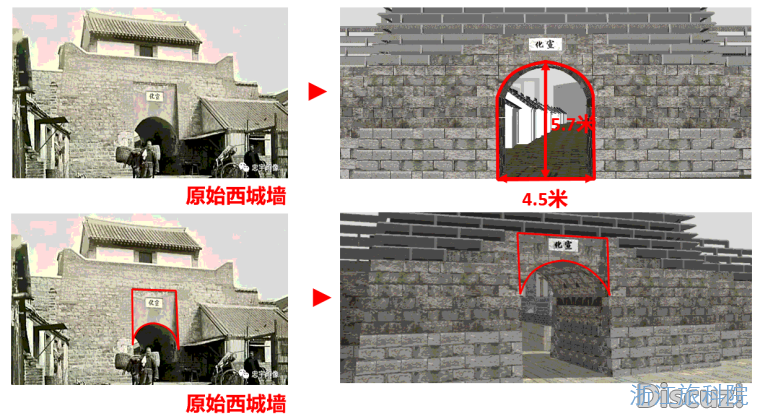

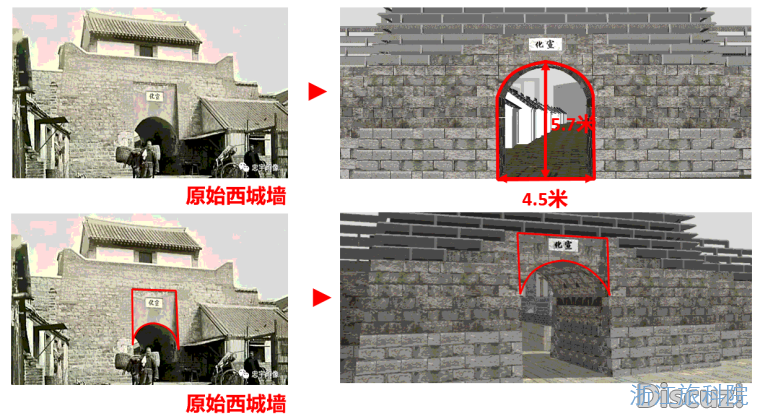

通过对所城里原始西城墙门洞形式、比例及不同城楼门洞尺寸的研究,将门洞宽度定为4.5米,高度定为5.7米。在保证车行需求与消防要求的同时,提供了较为舒适的入口空间。门洞上方局部内凹,最大程度地还原了历史照片中城楼门洞的形式与规制。

城楼门洞尺寸的研究

牌匾的形式最大程度还原历史,采用汉白玉阴刻的做法,上书“宣化”,牌匾作为城楼最重要的标志之一,充分尊重历史,也希望能够唤起人们对所城里传统历史的记忆。

顶部的古建筑恢复了老照片中所描绘的单层硬山顶建筑,最大程度地保留了城楼的原始风貌,同时结合当今的观景需求,将原先封闭的城楼通过极易打开的木格栅门,改造成开放的灰空间,弱化了城门西侧现代的城市空间与东侧传统的历史几区之间的界限,实现了从传统空间到现代空间的有机过渡。

最终呈现的城门效果

设计中的历史文化元素提取

顶部硬山建筑的演变

关于城门楼的内部空间,我们也进行了仔细深入的考虑。在城楼两侧的城墙后设置通向城楼顶部的楼梯,进城楼的门洞两侧增加点状的Led,增强游客的体验感。在城楼顶部设置圆形天窗,可以看到城楼门洞内部的人流。整个设计打造了有趣而极具体验感的内部空间。顶部城楼两侧为实墙,而前后两侧则为镂空的半开放式门廊,拉进内部空间与城市的距离,使游客将城楼两侧的景色都可以尽收眼底。

城楼断面图

城门口整体的结构形式还是现代的框架梁柱结构,外部为幕墙系统,在方便现代技术施工的同时,框架结构保证了城门整体的结构安全性,幕墙系统保证了后续改造提升的便捷性。

在材料的选择上,城墙底部采用老石材干挂,并做旧处理,节约石材并最大程度地重现了城墙原始的风貌,体现出了项目的遗址感。上部采用透光混凝土,增加了建筑的现代感与艺术感。而城楼内部地面及楼梯则采用6mm厚灰钢板,使建筑整体更加精致。

关于城墙主体的外部幕墙系统,大致思路如下:在主体框架结构外部安装钢竖挺,在竖挺上安装老石材,石材的高度为0.5米,而每排石材一次内退0.05米以保证城墙向上的斜坡坡度为1:10。改变传统石条堆砌的建造方式,大大提升了施工效率,并将内部空间充分利用为设备空间,也在最大程度上减少了石材的使用量。

上部的透光混凝土系统先在内部用宽度为10mm*10mm的钢管建立起一个支撑构架系统,在钢管四周排布Led灯带,然后再两侧安装透光混凝土板。透光混凝土的角度由下到上逐渐变化,白天,城墙上部就是一个现代的混凝土板系统,夜晚,Led的灯光透过透光混凝土板照射到外部,光源若隐若现,仿佛是城墙在发光。上部的透光混凝土系统和底部的干挂老石材系统形成鲜明对比又完美融合。为了设计方案更好地落地和控制建成的效果,我们深入考虑了每一处细节的构造,并且绘制了墙身大样,供幕墙和施工图单位参考和深化。

各个细部节点墙身大样

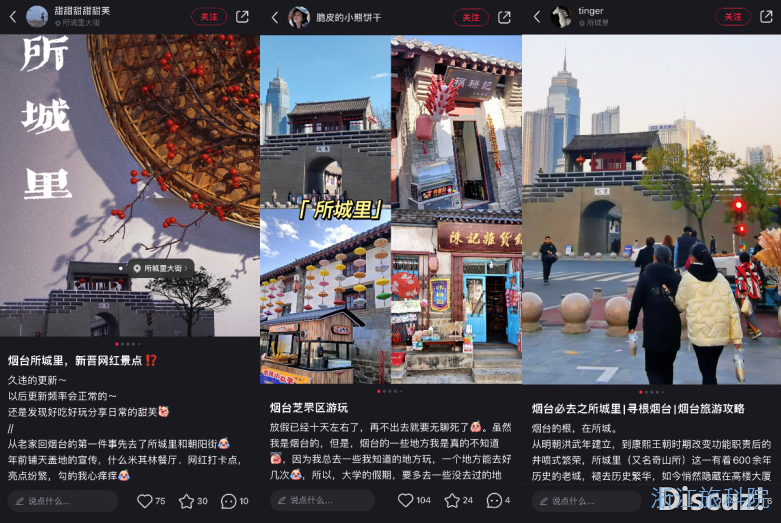

宣化门的“今生”历时一年的设计、深化与建造,这座真迹无存的历史城门终于获得了新生,并于2021年春节前夕与重新修缮的所城里朝阳街一同开业,在这两年的时光里,所城里以全新的姿态迎接了无数来自全国各地的游客,用全新的语言诉说着所城里的历史和文化。

新生后的宣化门

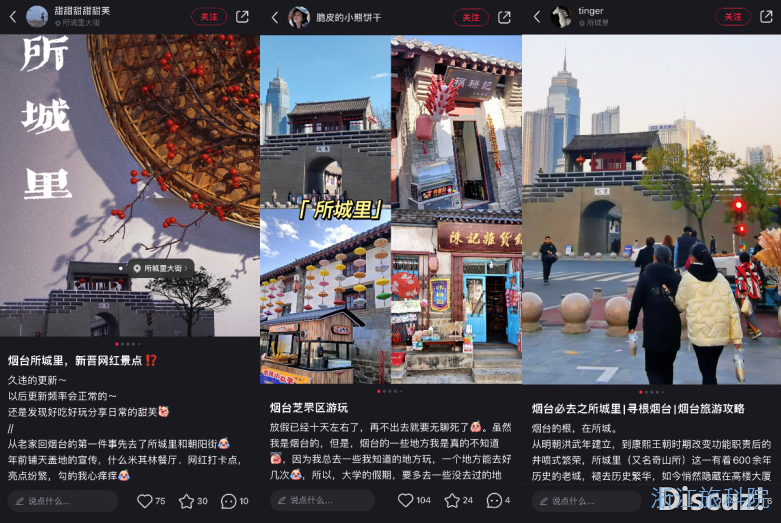

正所谓“一座所城里,半部烟台史” 。如今的所城里,俨然已经成为了烟台文化和旅游的重要场所,而这座古今结合的城门,也成了烟台的文化新地标。随着网络和自媒体的发酵,所城里已经成为了烟台网红打卡的必去之地。

社会平台上的种草帖

结语

作为这个项目从概念到设计深化,再到现场对接的主要设计师,笔者画的每一条线,都由图纸和模型变成了现实,心中充满了无限的成就感,这也是笔者深度参与并落地的第一个文旅项目,也是让笔者爱上文化旅游的启蒙。

当然,在这其中也会有很多不同的声音,很多的批评,有些人认为城墙过于现代,没有充分尊重原先的文化,有些人认为城墙的断壁残垣有一种破败感等。笔者自己对于建筑本身也有一些遗憾,比如后期由于工期的紧张,为了赶在年前开业,施工方为了赶进度,各种细节的处理都比较粗糙,石材的质感也没有达到当初设想的效果,加上巡场的次数较少和时间的仓促,导致很多地方并没有按图施工,整体的效果也大打折扣。但总体而言,不管好的与坏的,对于笔者来说都是宝贵的经验和财富,这些会激励在以后的工作和设计中,以更高的标准来要求自己。

希望以后的自己,把握每一次参与设计和建造的机会,总结每一次的经验和教训。从业七年有余,作为一名热爱旅行、热爱生活,还带点文艺范儿的建筑设计师,渐渐意识到自己对于城市有机更新和文化旅游事业的兴趣和热爱,希望未来的日子能继续在自己热爱的领域里发光发热,贡献自己的绵薄之力。

谨以此文,祝愿祖国早日实现城市更新与旅游振兴的伟大事业,也希望祖国的每一座城、每一个小镇,每一个村落、每一寸土地,都充满无限美好!——来自一个认真且渺小的建筑设计师。

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 胡俊敏编辑/版 丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院