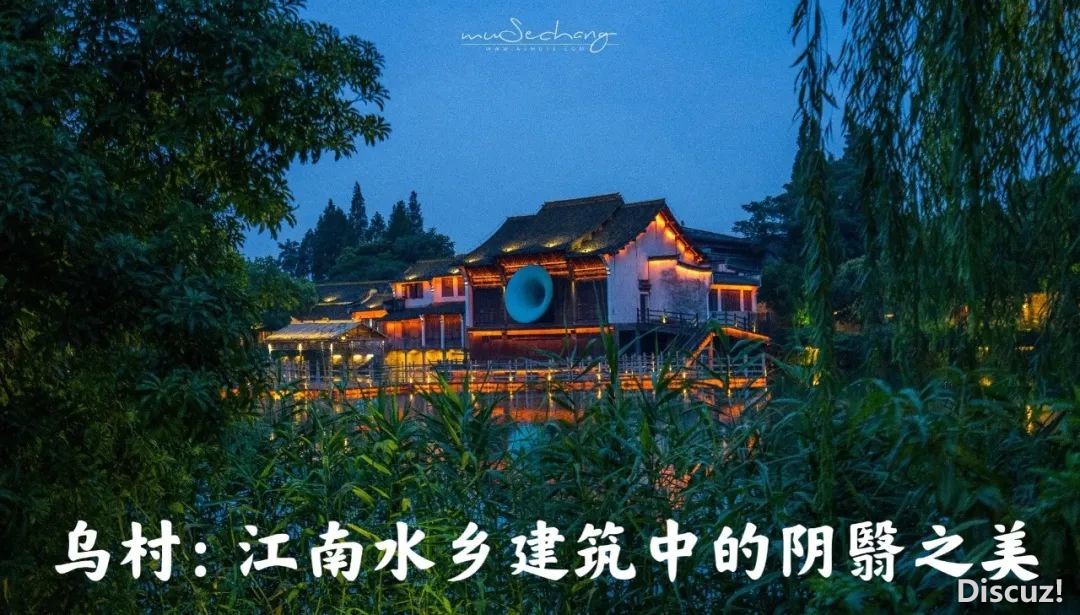

古建筑之美,在于它承载的不仅是不同历史时期的人文特色,还叙述了碧瓦朱檐间亘古流传的故事,更承载了中国千百年的历史文化。某种程度而言,中国古建筑见证了中华历史文化的发展,一砖一瓦一构件都是历代中国建筑设计师的心血。

中国古建筑中国悠久的历史创造了灿烂的古代文化,而古建筑便是其重要组成部分。中国古建筑以其优美柔和的轮廓和变化多样的形式而引人注意,令人赞赏。但古建筑的外形不是任意造成的,而是为满足内部结构的性能和实际用途的需要而产生的。它们和而不同,展现了中式建筑独特的美学魅力。

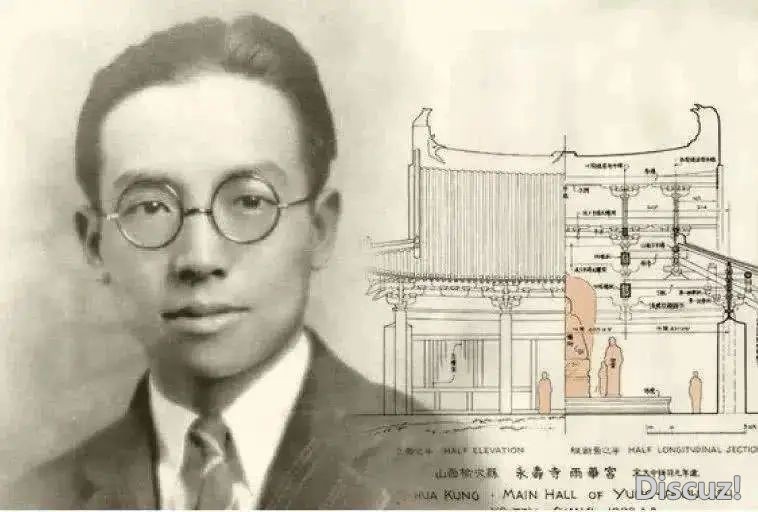

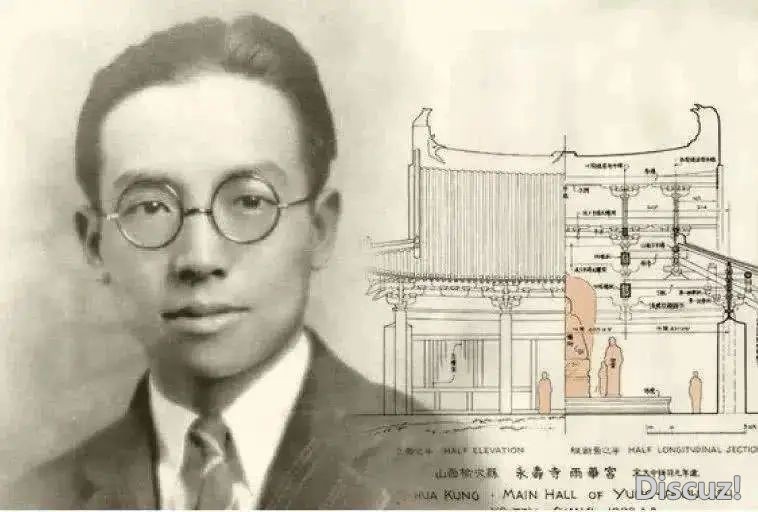

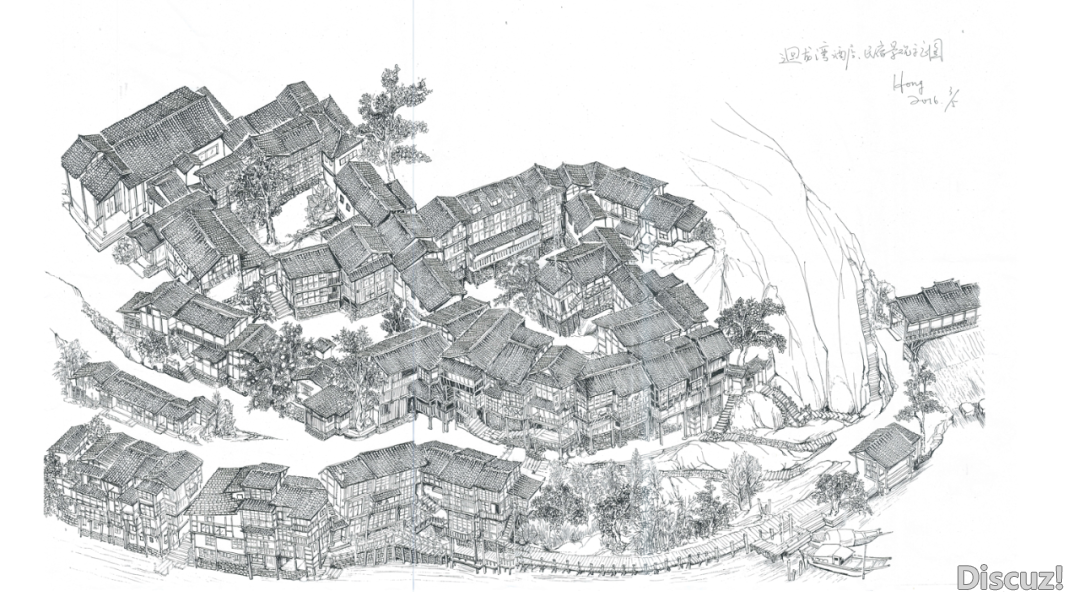

梁思成先生说:“观察西方传统建筑,我们就好像在看一幅西方的油画,可以从某一个确定的视角来完整地观察这座建筑,但是我们观察中国传统建筑就很不一样,看中国建筑就像看一幅卷轴画,我们打开画面是慢慢展开的,一点一点的才能完整地把这幅画所表达的空间感觉出来”。

中国近代建筑之父梁思成

中国古建筑,历史悠久,熠熠生辉,艺术美学方面也尤为出众,是美术鉴赏的重要研究对象之一。要鉴赏建筑艺术,除了需要理解建筑艺术的主要特征外,还要了解中国古代建筑艺术的一些重要特点。

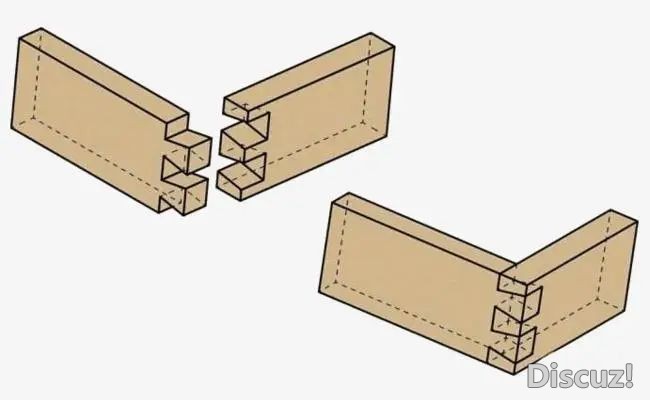

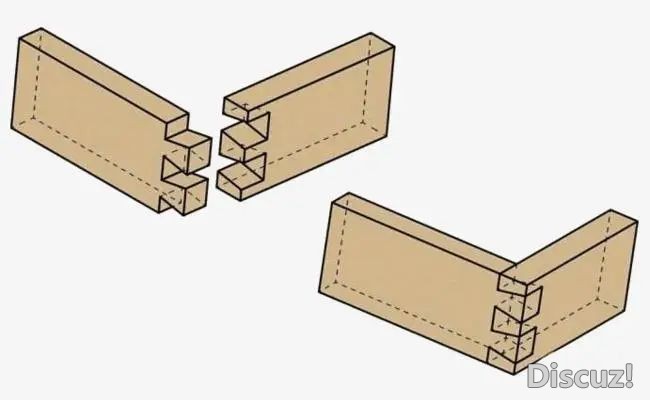

用乐高积木搭建过“房子”、“别墅”的人肯定都产生过“如果盖房子就像拼积木一样简单”的想法,把一块块事先做好的构件拼合在一起,一幢幢“高楼大厦”就拔地而起了……随着建筑技术的革新,这种“拼”出来的装配式房子已经成为世界上最盛行的建筑方式之一。很多人不知道,如今这种新兴的建筑工艺,其实跟我国古代几千年前的榫卯[sǔn mǎo]结构有着异曲同工之妙!(卯榫结构是中国木质古建筑常用的结构,这种结构也常用于家具的制作,其特点是在物件上不使用钉子,利用卯榫加固物件,体现出中国古老的文化和智慧。)

卯榫结构示意图

卯榫结构在建筑中的使用

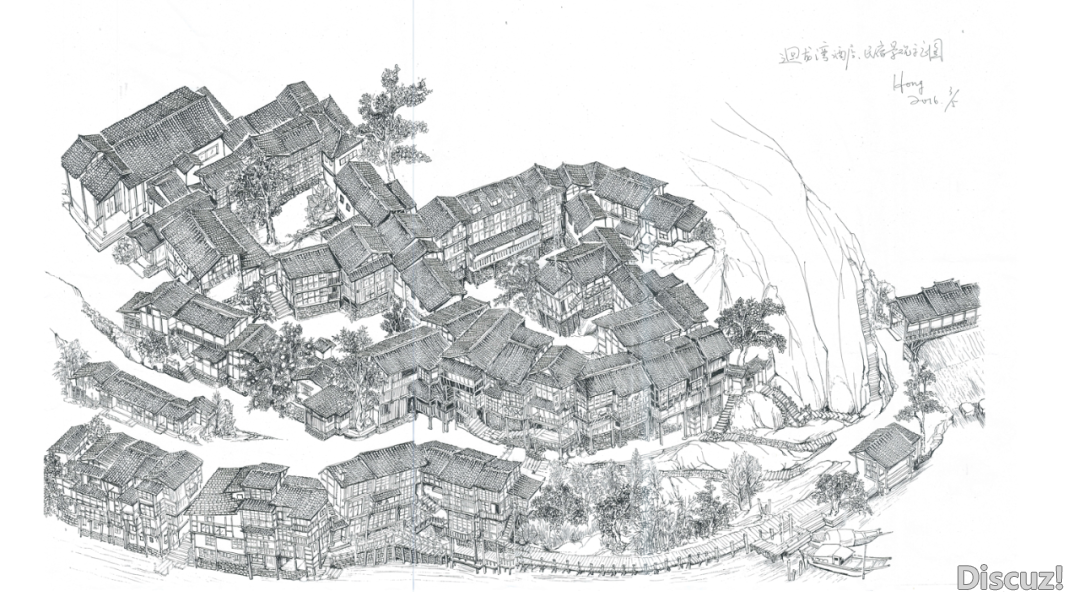

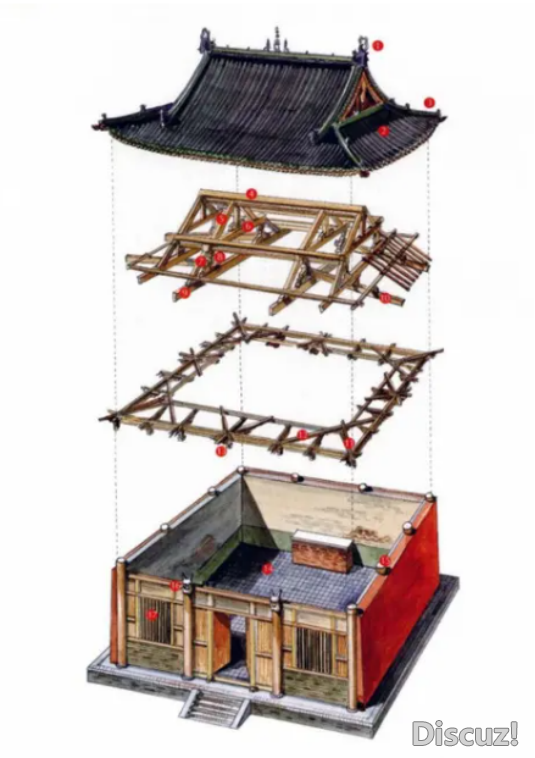

“2中国传统古建筑中的木架构众所周知,中国的古建筑以巧夺天工的木架构令世人惊叹。但鲜为人知的是,中国古建筑采用的几乎都是装配式施工理念,榫卯结构就是这种独特的建造工艺,将预制好的建筑材料进行拼装。由此可见,中国建筑的伟大之处在于把自然的材料做成了一种高度精巧的装配式体系。按常理来说这是不可能的,因为自然的材料很难量化。但中国人做到了,工匠们通过独特的技巧,把弹性的、变形的材料做成了装配式体系,这是非常先进的一个观念。

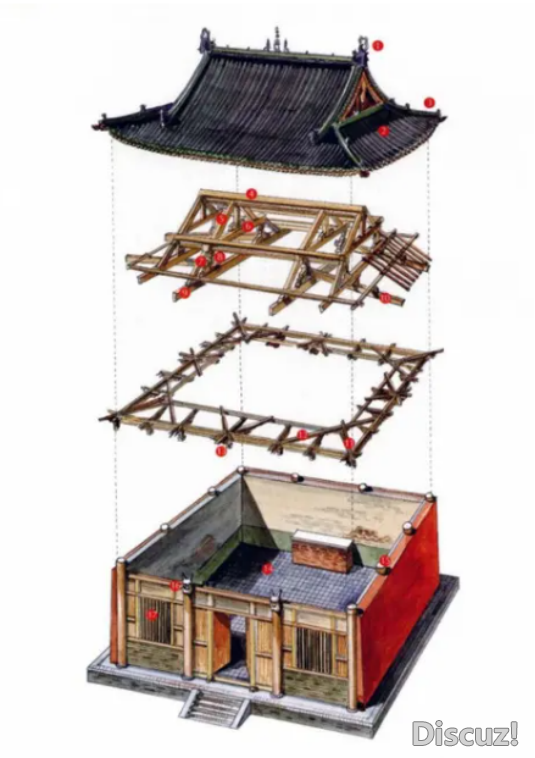

中国古建筑中的装配式施工理念

中国古建筑与西方古建筑最大的区别在于中国古建筑使用的均为立柱、横梁及顺檩(shùn lǐn 是瓦屋面下边的桁条。)等主要构件组成的框架式结构,各构件间的节点以榫卯相结合,构成了富有弹性的框架。

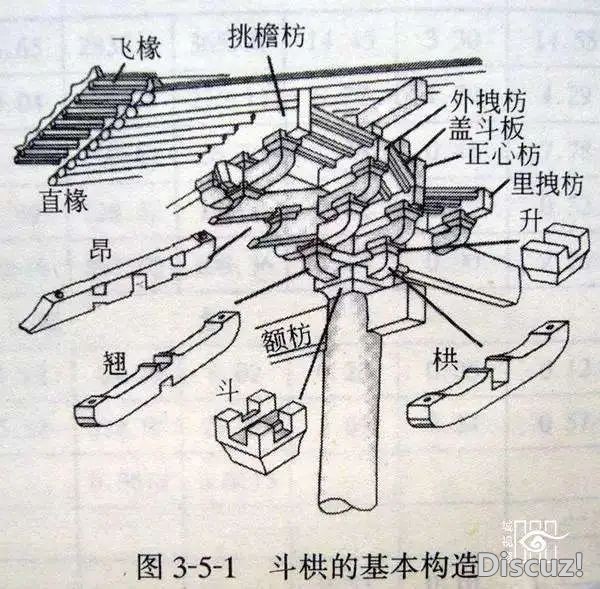

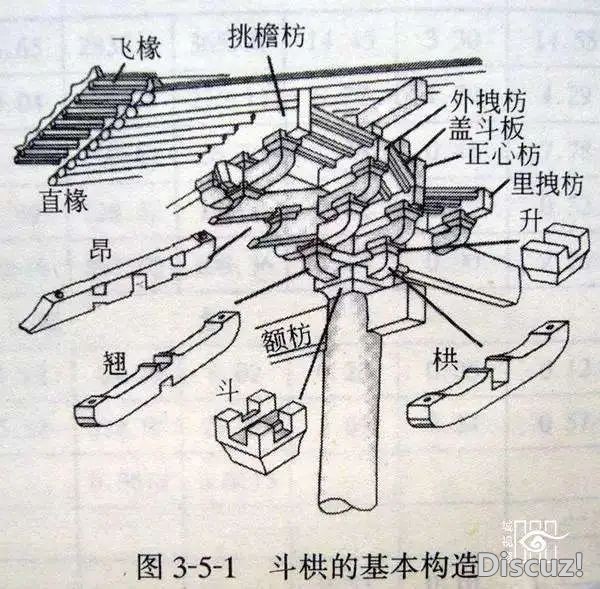

从建筑外观上看,每个建筑都分为上、中、下三部分,即屋顶、基座,以及中间的门窗和墙面。柱子之上、屋檐之下还有由木板纵横穿插形成的结构——斗栱(中国建筑特有的一种结构。在立柱顶、额枋和檐檩间或构架间,从枋上加的一层层探出成弓形的承重结构叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗,合称斗拱。),又作斗拱,别称斗科、欂栌(bó lú),是中国木构架建筑结构的关键性部件,在横梁和立柱之间挑出以承重,将屋檐的荷载经斗栱传递到立柱。斗栱又有一定的装饰作用,是中国古典建筑显著特征之一。建筑物为了加强梁柱节点之固定,或为了延伸出檐深度,或为了减短梁的长度,大量运用斗拱构造,“拱”如手肘,“斗”与“拱”交替重复叠高,即能发挥上述功能。斗拱的技巧艰深复杂,但却广为运用,一定有其魅力。从《营造法式》所用名词来看,斗拱的发明可能借鉴于树干与分枝,干粗而枝细,愈向上则愈细,且分岔增多。

斗拱的基本构造

这样的结构使得古建筑面对地震时能做到“墙倒屋不塌”,也因此受到历代中国建筑匠人的青睐。正是由于这种原因,中国古建筑的丰富性和实用性得到大幅提高,也逐渐发展形成了自己独有的风格。

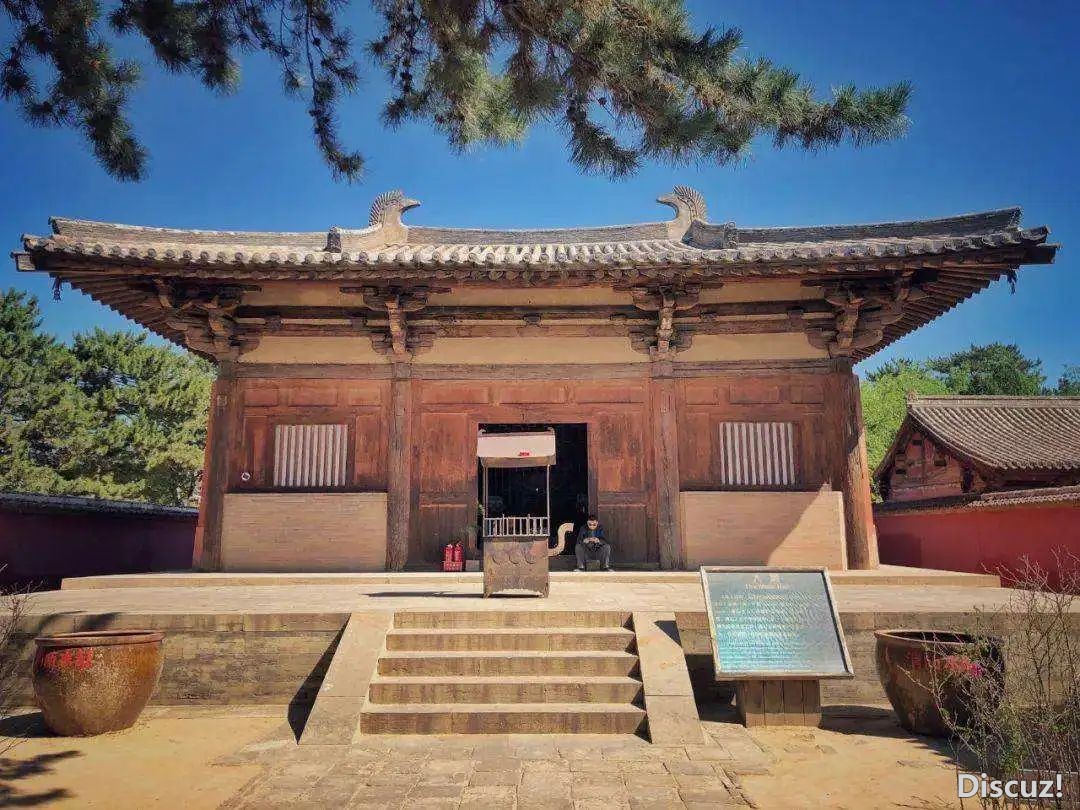

中国在远古约7000年前的河姆渡文化时期就开创了“梁柱式”建筑的“榫卯结构”,并开始实施“装配式建筑”。在秦汉时期这种木架装配式建筑体系已经趋于完善,这种“装配式”的古建筑历经上千年依然保存完好,其典型建筑代表有建于1400多年前的山西大同悬空寺,距今约1000年的山西应县木塔以及忻州南禅寺。

山西大同悬空寺

山西应县木塔

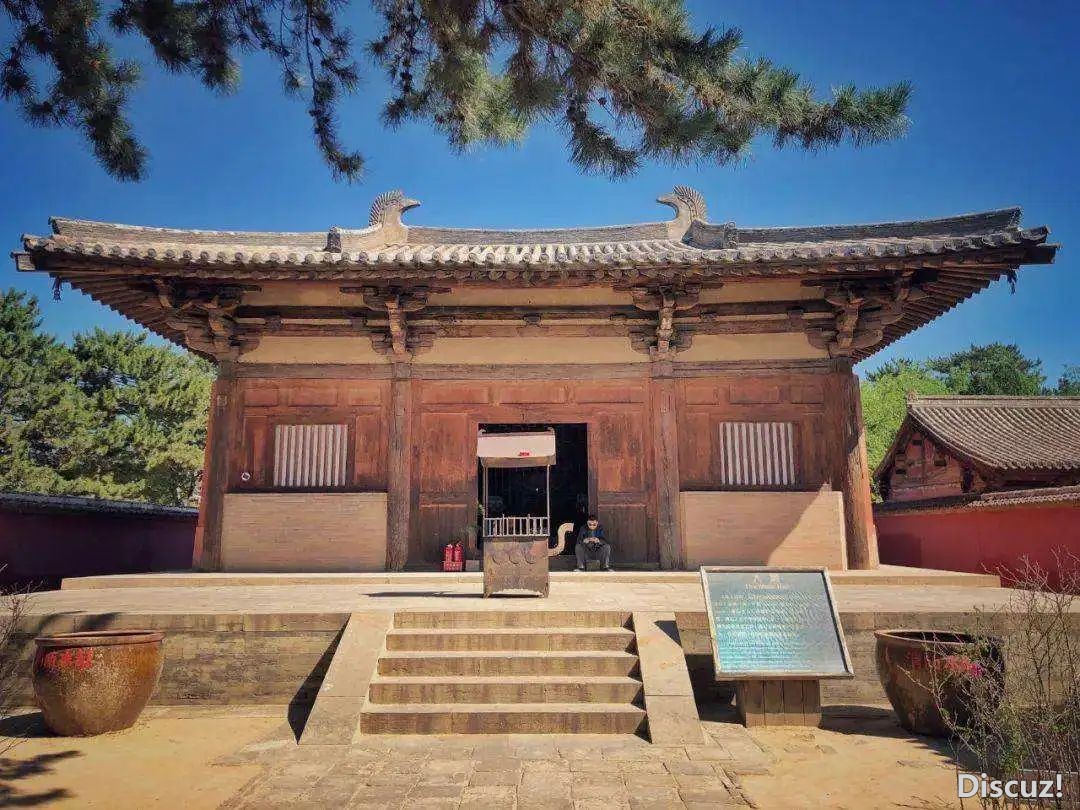

山西忻州南禅寺

其中,南禅寺是中国现存最古老的木结构建筑。南禅寺大殿的精华,集中在其保存极为良好的唐代木结构。对照《营造法式》,它属于厅堂造“四架椽屋通檐用二柱”。明间檐柱从阑额之上放置栌斗,再依次叠以斗拱及四椽袱,最上方以叉手支撑中脊梁,完成屋顶构架。

因为量体小巧,柱位与厚墙结合,殿内呈舒展的“无柱空间”;柱子使用微向内倾的侧脚,角柱微微生起,使结构更加稳固。木构件分布非常严谨,没有多余的结构,也不置补间铺作,结构上已达“增一分则赘,减一分则少”的境界。整体空间如诗一般,用字精辟而意境深远。

南禅寺大殿

南禅寺大殿内部结构

什么样的一个体系,能够让容易朽烂的木结构建筑存在千年之久?可持续发展是当代社会老生常谈的话题,实际上中国传统的建筑体系是最可持续的一种体系,作为木结构建筑能够存在千年,这是相当了不起的成就。这其中很重要的原因之一就是保护得完好的装配式体系。中国古代的建筑工匠在构建这个体系的时候,非常仔细地想到了建筑的材料,比如说如何能够持久地存在?如何被保护?如何更换......

成语里面有个词叫做“偷梁换柱”,其解释为:用偷换的办法,暗中改换事物的本质和内容,以达蒙混欺骗的目的。与“偷天换日”、“偷龙换凤”、“调包计”等词语相似。那古建筑中的“偷梁换柱”是指对古建筑的破坏,偷换古建筑的用材吗?答案是否定的。

建筑术语中的“偷梁换柱”其实是指古代建筑工匠对建筑进行大修时,在不触动整体结构的情况下,更换大梁或柱子的一种施工方法。

偷梁是托梁的谐音,即采用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在原有立柱附近,用于临时支撑梁。梁及其上部构架的重量,已由“假柱”承担,并通过“假柱”,把该重量向下传至地基。

换柱是用新柱替换原柱的糟朽部分。新柱与被抽去的糟朽部分同材料、同形状、同尺寸,且顶部亦做成巴掌榫形状。这样一来,新柱与原柱的剩余部分搭接后,不仅仅在外观形成一个整体的立柱,还在竖向形成一定长度的搭接面。随后,工匠在搭接长度范围内用铁箍箍牢立柱,这样有利于新柱、原柱之间相互挤紧,协同发挥支撑作用。换柱后,再把“假柱”拆除,即完成了原有立柱的加固。

仔细思考,便觉得“偷梁换柱”是个奇迹。中国建筑一般讲究因地制宜、就地取材,在不过度伤害自然的前提下因势而生,“偷梁换柱”就是最好的例证。中国建筑之变,不在皮相与技巧之变,而是深刻地领悟到万变不离其宗的道理,此为一种超越的设计观。中国建筑内涵深厚而形神皆备,它具有许多特质,在技术方面善于运用木结构,将木材技术发挥到极致,为世界其他文明所罕见。

结语

当历史退向时间帷幕的深处时,古建筑无疑是这巨大的时间和空间里闪烁着人类智慧最耀眼的一种存在。在历史的长河中,不断涌现的建筑,它们以独特的方式和风采向人类展示着它们独到的美。

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 赵哲逸编辑/版 丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院