我想那飘渺的空中,定然有美丽的街市。

前言随着城市化进程的不断推进,旧城改造项目越来越多,历史街区有机更新成为文旅、地产等领域重要的研究方向,本文以重庆山城巷为例,浅析其城市历史街区有机更新的相关策略。

山城巷概况01

重庆山城巷,是重庆唯一一条以“山城”命名的街巷。明清时期的山城巷有个富有诗情画意的称号:天上的街市。1900年法国传教士在此巷坡上立杆点灯为路人照明。夜晚,灯火如天上繁星点点,由此得名天灯巷、天灯街,直到1972年才更名为山城巷。从明清至今,山城巷所起的作用就是连接着重庆的上下半城。

重庆山城巷在渝中区的位置

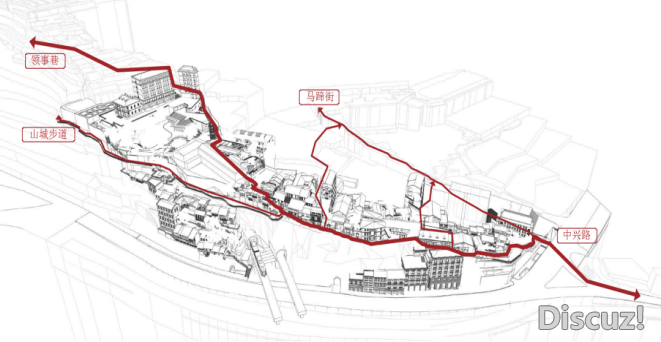

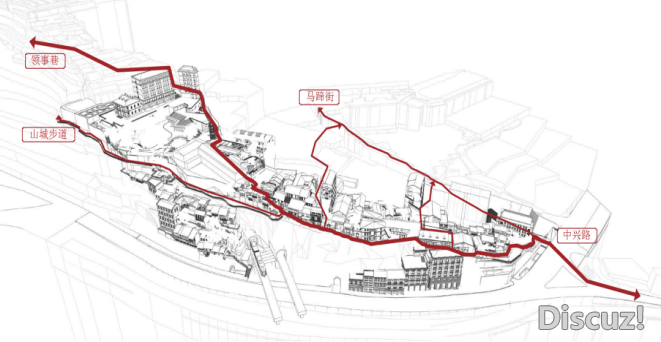

山城巷位于渝中区南纪门街道凉亭子社区,北至重庆干休所,南以南区路为界,东接中兴路,西至石板坡立交。总用地面积5.15公顷,其中,核心保护区约2.34公顷,风貌整治区约2.81公顷。

山城巷现状格局图

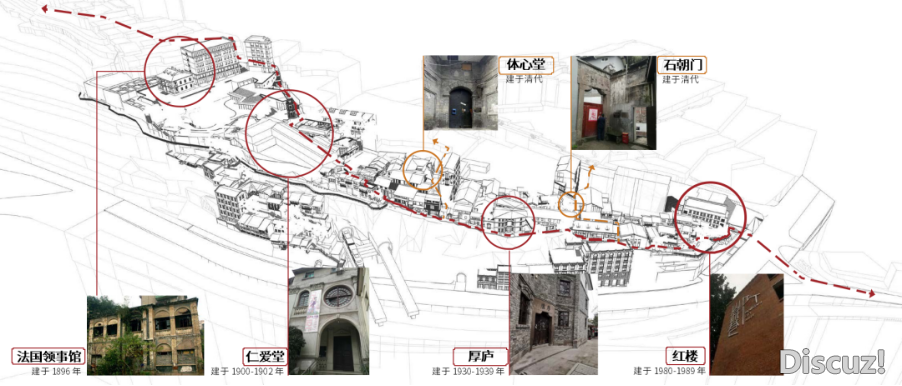

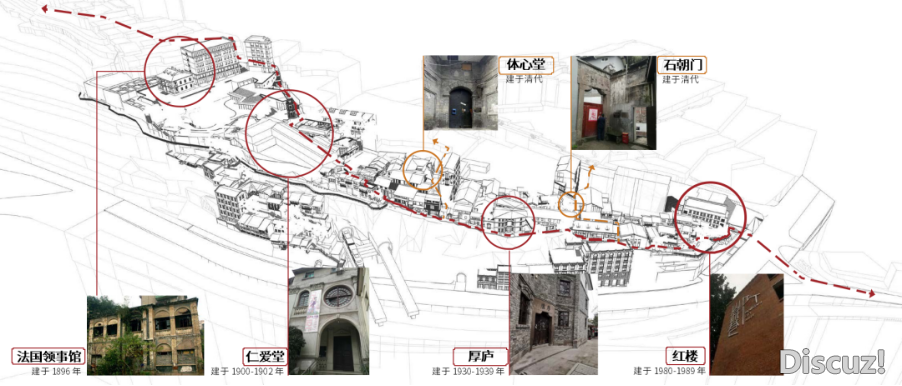

山城巷林立的建筑,是古老的巴渝民居,具有典型的山城空间和传统巴渝风貌。其中有建于明朝初年的老城墙;有清末重庆开埠时期修建的外国领事馆和教堂;也有抗战时期的吊脚楼、四合院、防空洞以及海派风格的石朝门建筑;还有新中国成立后不同时间修建的学校、居民住宅,可以说山城巷是重庆历史文化和山水特色的缩影。

山城巷老建筑分布示意

山城巷改造前存在的问题02

山城巷属于渝中半岛的老城区,地理位置优越,说它是重庆市中心也不为过。但随着时代发展,新城与老城发展两极分化较为严重,老城内部的功能、业态、景观、定位等内容相对滞后,与整体的区位定位发展不相符合,而在山城巷内部,也存在着诸多的问题:

街巷——因重庆独特的地势环境,同时山城巷又连接着上下半城,注定了山城巷不会是平缓的街巷,在山城巷中,街巷内部台阶楼梯较多,高差也比较大;具有一定坡度的街巷不利于旅游项目的开发;

景观——山城巷为老旧居住社区,街巷内部景观落后,且类型单一,几乎没有可供观赏停留的景观;

空间——社区内部老旧,没有现代化的统一规划,原来只满足于居民的居住需求即可,邻里空间相对较为缺乏,但是随着经济发展,居民对于内部空间功能的要求也更加多样化,在现代化邻里交流频繁的情况下,内部空间多样化的要求也更高;

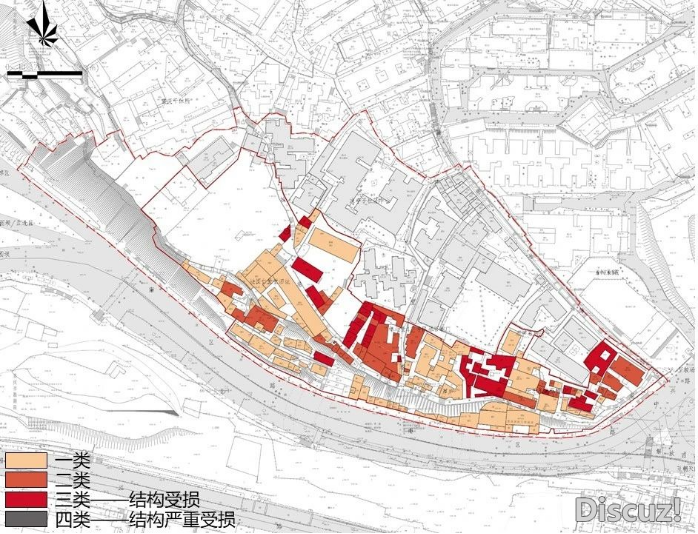

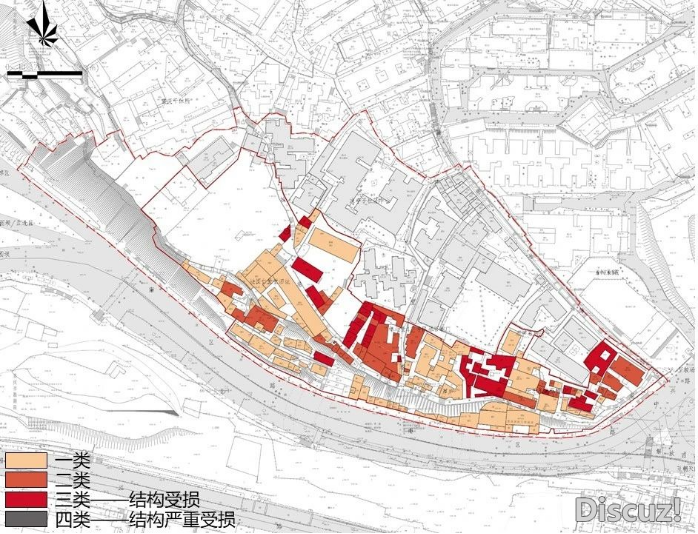

建筑——山城巷内部建筑风格较为多,历史古建保存较为完整,但是居民的居住建筑情况则不够乐观。建筑质量整体上存在较大问题,大部分建筑始建于1950—1980年代,户均面积低、房间数量少、缺乏独立卫生间以及厨房;层高也比较低,平均层高约2.5m,多处民居二楼层高仅2m左右,对比现行住宅设计规范2.8m的标准层高,山城巷的民居建筑空间压迫感较强;二楼使用率较低,因超过半数房屋的主体结构有一定程度的破损,部分已经成为危房,已经无法满足现代居民居住需求。

山城巷内建筑建设年代分析

山城巷内建筑质量分析

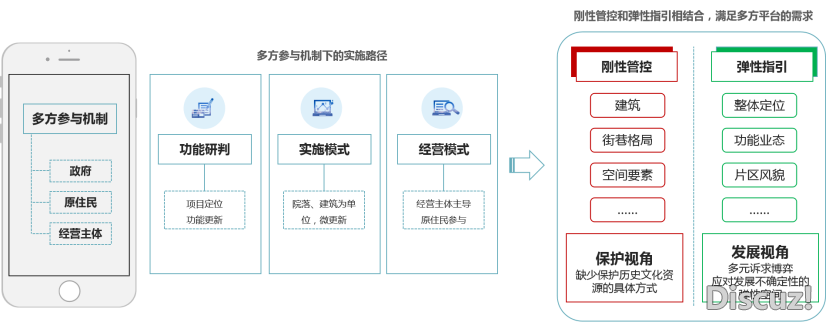

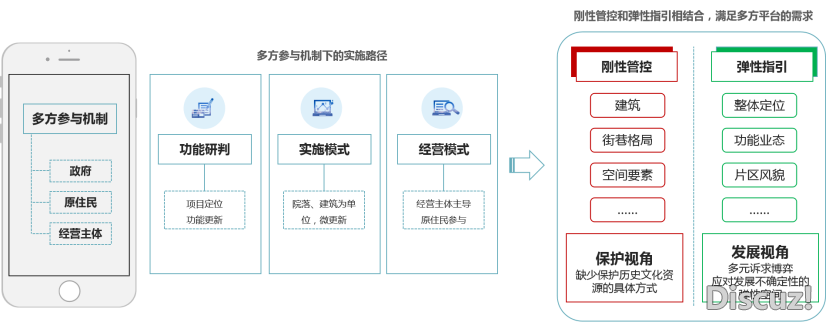

山城巷改造诉求03

山城巷有机更新项目开始之际,内部产权没有实现完全集中,参与方较多,主要为政府、原住民、经营方三方平台。因此山城巷的有机更新需要满足多方的需求,并在此基础上制定多方参与机制下的实施路径,以协调各参与方的利益,将有机更新项目稳步推进实施。

各项目参与方对项目更新的诉求汇总

山城巷有机更新策略04

首先,山城巷摒弃“拆真古迹,建假古董”的方式,采取“微更新”的方式进行保护利用。

其次,引入第三方文化旅游公司作为改造的“主理人”,总体把控项目的改造方向和品质。

最后,对拿到产权的12个院落、单体建筑重点打造,引入小型开发商、文化商,邀请原住民参与经营,共同打造城市魅力体验载体。

微更新12个院落启动单元示意图

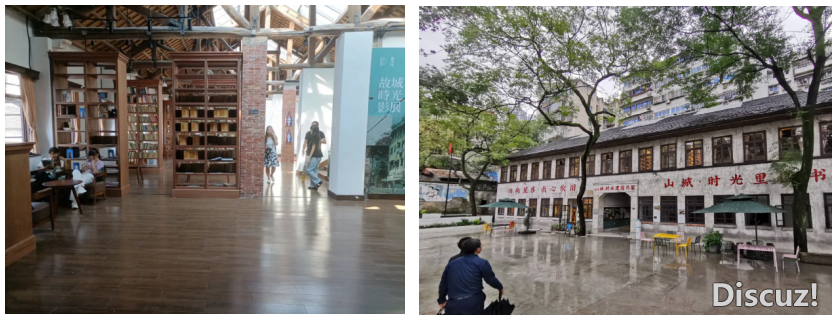

这是位于山城巷入口处的建筑,是拿到产权的重点改造院落之一(A-11),其在改造上投入相对较大,加建左侧的墙面和形象展示LOGO,与原有的去除墙面分缝后的墙面形成层次感,作为整个山城巷的形象展示面,内部功能也进行更新改造,然后引入山城巷之前缺少的住宿业态,属于山城巷项目改造花费较大投资和精力的地方。

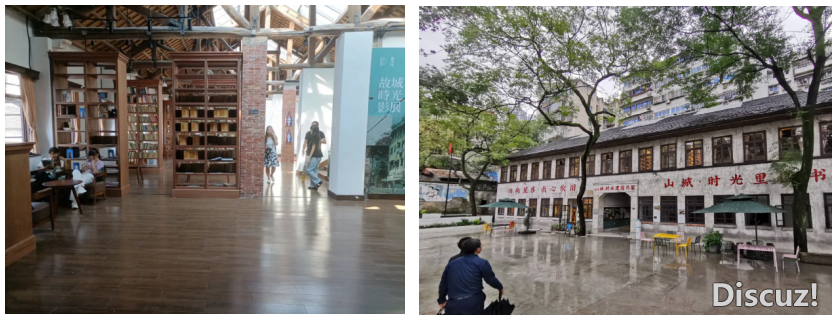

改造过程中,在充分尊重原住民的基础上,采用清点、整理闲置用房再“点对点”招商出租的方式,分期引入以文化艺术为主体的新兴服务业态。同时注重对原有邻里业态的回迁,渐进式构筑全新的邻里关系。对于巷子内部,保持街巷肌理、建筑风貌不变的基础之上,进行建筑立面的“微整形”。用精心绣花的态度,保护传统街巷和院坝空间,尽可能保留老街的形制、肌理、空间环境。

山城巷重点问题的解决05

(1)空间合理利用山城巷有近70%的C、D级危旧房,为保留街巷肌理,同时兼顾建筑使用功能,重庆山城巷建设团队前期进行了大量的测绘与调研。在改造过程中,通过对场地的充分调研把握,对建筑和街道的肌理进行了完整的保留,延续旧城的记忆。继而对景观及建筑内部空间进行升级改造,保证了即使在改造的过程中,亦不影响原住民在此的生活。

完整保留建筑及街巷的肌理

正在改造升级的仁爱堂,改造中对原住民的生活并未造成影响

金马小学作为公共空间,原来的建筑进行保留,对景观进行修缮,增加休憩空间和展览空间

建筑外墙立面改造,增强街巷空间的故事性和文化性

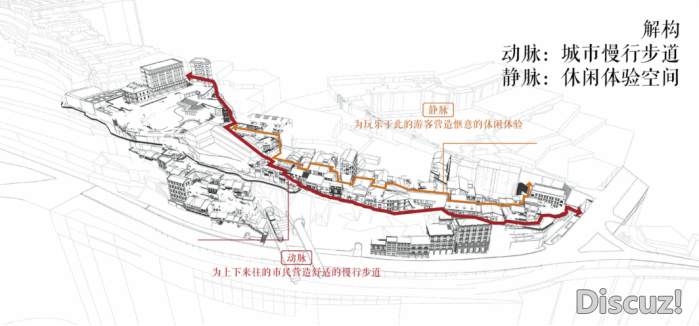

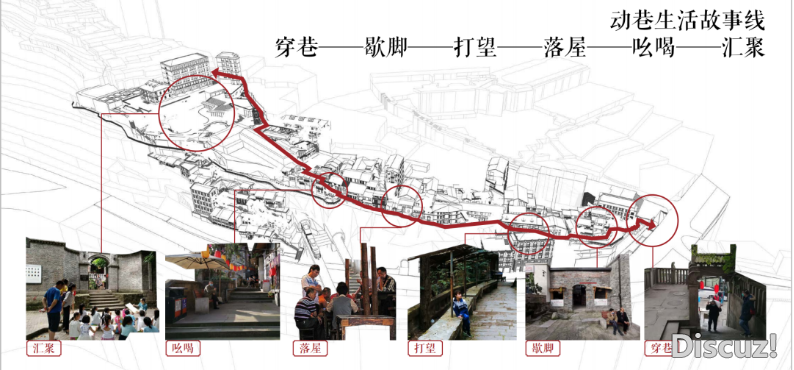

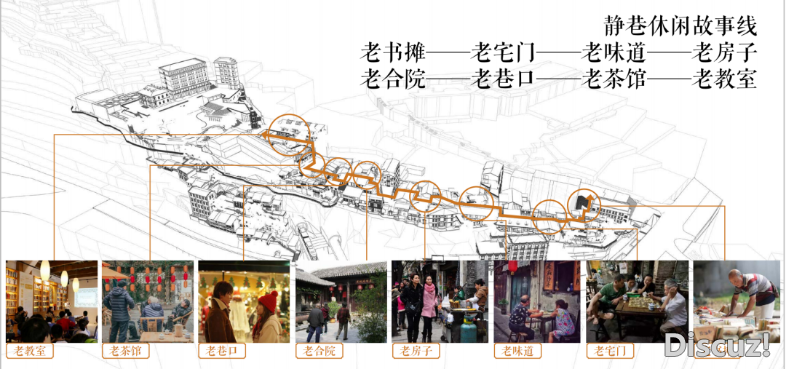

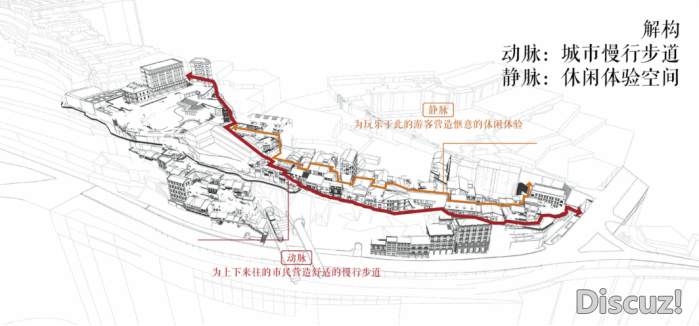

(2)活化街巷空间山城巷作为城区老旧居住社区,街巷空间整体呈现消极状态。基于此种情况,设计团队注重对山城巷文化内核的把控,重新梳理山城巷里的交通动线、商业与院落的关系,还原老重庆生活样本,激发街巷活力。

梳理街巷动线组织关系,与业态、院落相结合,动静互补,激发街巷空间的活力

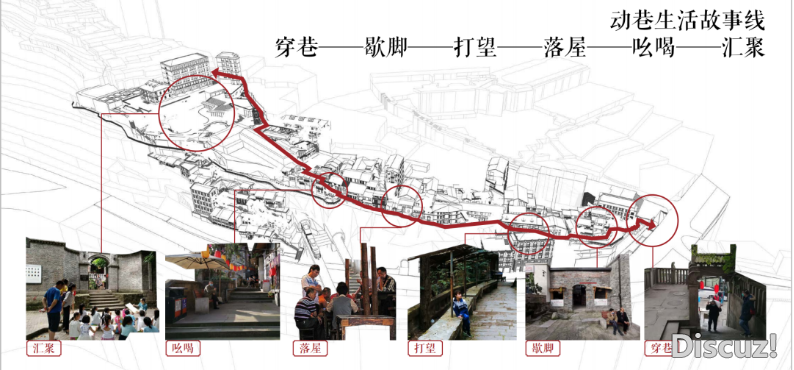

动巷生活故事线

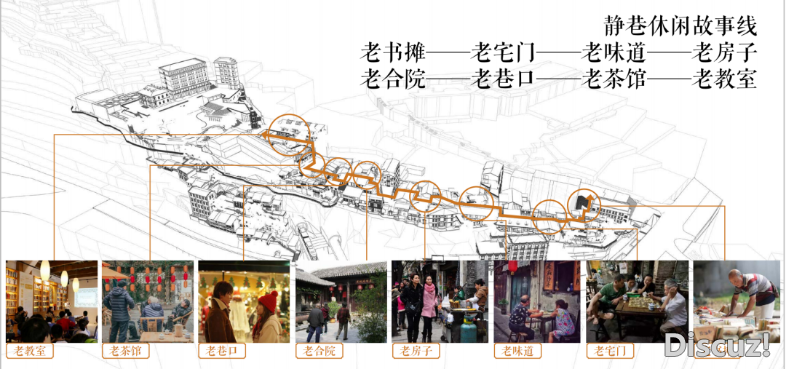

静巷生活故事线

主街巷增设活动空间和休憩平台,凭栏处,可眺长江,可憩可观,自然会有人停留,汇聚人气

内部街巷外景观改造,建筑立面装饰,增加景观氛围,活化静态空间,门口两把竹椅的点缀,不仅可让人短暂停留,更是一下子展现了重庆的市井烟火气

(3)更新街巷功能山城巷在过去的发展中,街巷功能与时代严重脱轨。对此,在改造时,回应时代诉求,重新组织商业设计,重视在地历史文化和特色风俗,保留部分原住民,也让营业30多年的火锅店和杂货铺在这里延续。与此同时,融入现代创意美学,让富有特色、时尚精致的文创店、餐饮店、展览空间在这里共生。

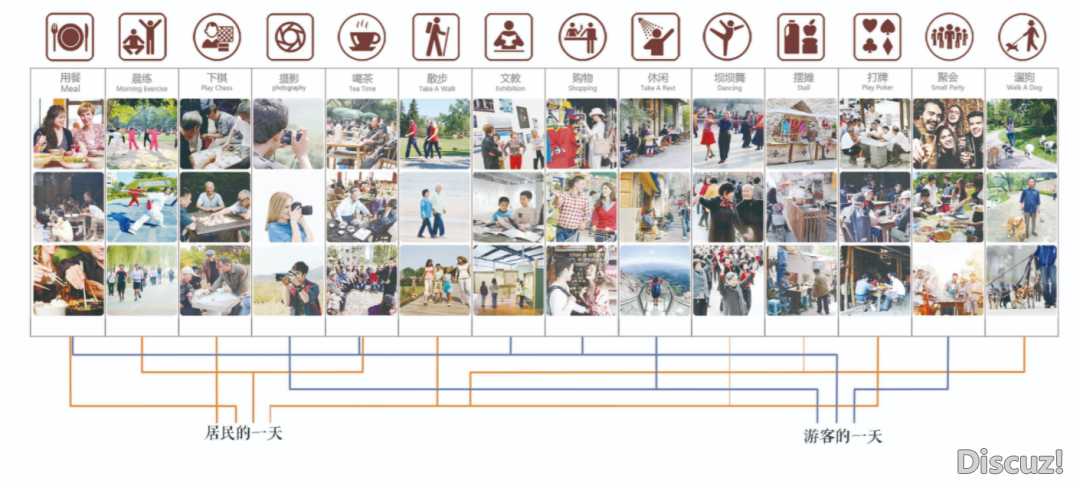

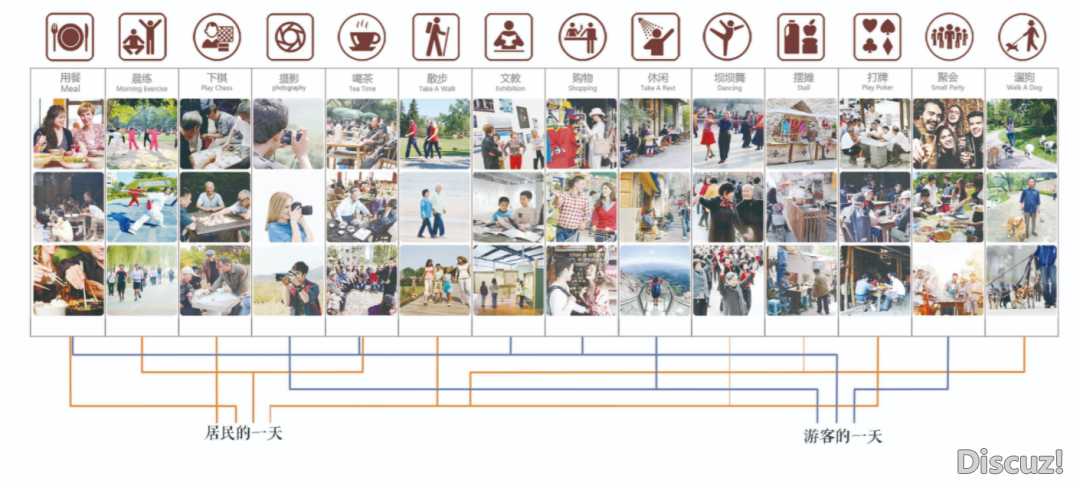

对于业态重新布置上,对场地人群行为进行分体,然后进行科学合理的业态配比,平衡更新区域内的居住属性和旅游属性。

场地人群行为分析

街巷主要业态分布示意图

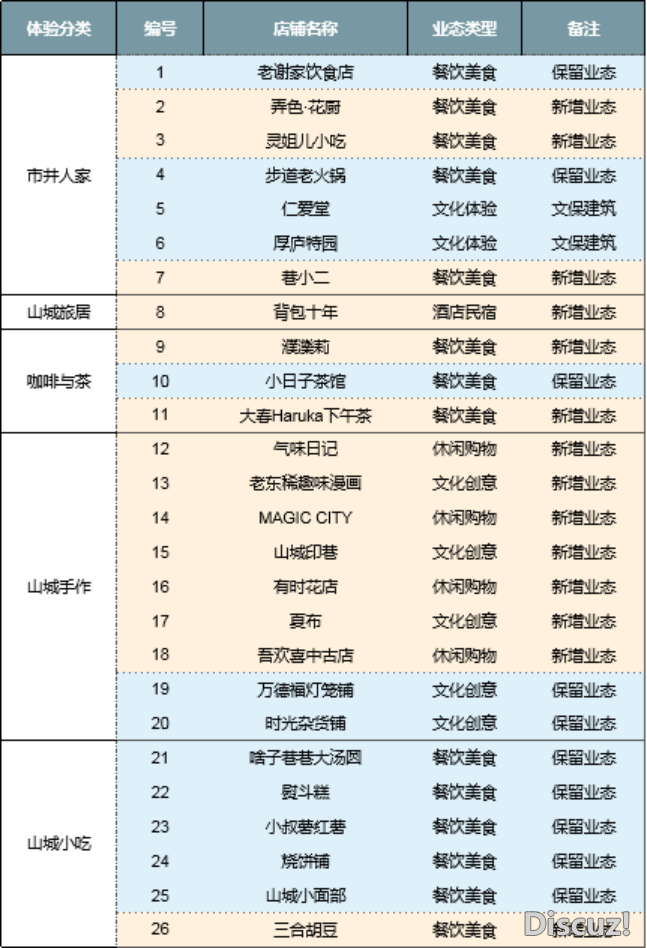

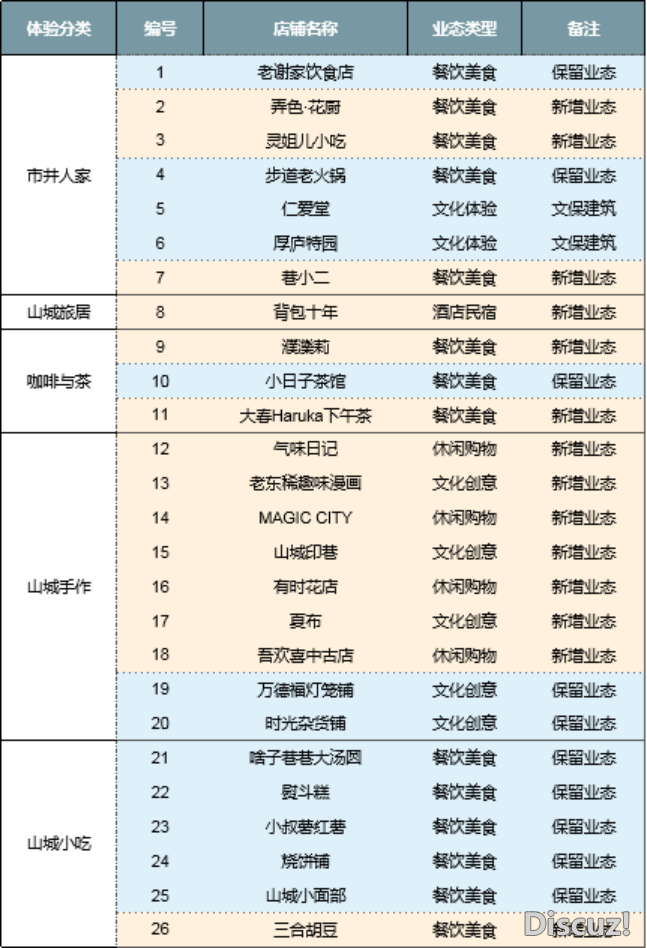

街巷业态分布一览表

内部社区文化活动一览表,平衡旅游属性和居住属性

更新后内部场景及部分功能业态

山城巷改造亮点06

(1)微改造微提升山城巷在进行有机更新改造中,避免大拆大建的“休克式”改造,微改造微提升,在修缮的过程中也不影响居民居住生活和游客前往打卡体验,润物细无声般实现改造成果。

(2)平衡业态配置

业态配置上,平衡了更新区域内的居住属性和旅游属性。在改造过程中,除去引入的咖啡馆、民宿、文创店等符合现代商业与逻辑的旅游产品外,也注重对扎根于此数十年的原有社区业态的保护。同时将其作为亮点加以宣传营销,继续为社区商业提供低成本经营空间,让居民和游客的和谐相处,真正实现了城市有机更新的主客共享。

(3)基于在地文化改造

山城巷改造后,利用原有的在地文化,利用保留的社区商铺,策划相关的社区文化活动,引导居民主动的成为文化营销的一部分,将文脉以新的方式传承下去。区别于其他面向游客的活动策划,这些流露着项目在地的区域温度,也是最大程度的展现了旅游的“原真性”。

(4)“微更新”+“微视频”相结合

山城巷在改造过程中,在对外公开更新方案后,采取“微更新”+“微视频” 结合的方式,把改造过程进行全程记录,市民可通过线上平台观看。一方面可以更好地集思广益;另一方面则是加强各方、特别是居民的参与感,进而转化为对项目的认同感,也能更好的配合项目的循序推进,最终实现项目的更新愿景,更好地完成项目的有机更新工作。

结语

山城是重庆这个城市的独特记忆,而山城的历史则凝聚在一条条街巷梯坎上。从街巷本身出发,山城巷的有机更新在建筑与街巷互相融合的基础上,构建流动的活动空间,使“人”和“生活”成为空间的主体,让历史真正活在当下。

参考资料:中国知网——都市旅游背景下的社区更新策略研究 丨以重庆市渝中区山城巷为例道合设计——一条山城巷,一座重庆城丨山城巷传统风貌区重庆山城巷传统风貌区——重庆最后的街头巷里中规院西部分院——山城巷的点点滴滴丨重庆渝中区山城巷及金汤门保护与利用规划

-END-*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 董书娜编辑/版丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。

加入小镇乌托邦联系电话:0571-85066824业务咨询电话:18600022980关联微信公众号:浙江旅游科学研究院