车田村文化中心

车田村文化中心的材料结构配置

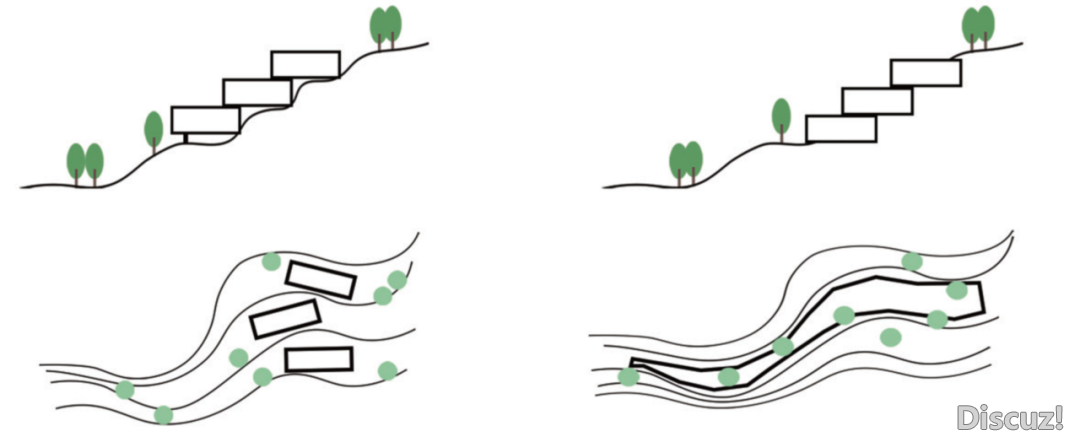

建筑应慎重介入乡村场地环境,应根据建筑风貌、肌理等进行合理的在地融入,在此关系下,建筑与场地的“图底关系”表达就显得十分重要。例如山西关头村建筑空间的在地化营造,是从已坍塌建筑的青砖、青瓦、木梁、木椽等构件中选出强度良好的保存备用,充分利用旧有建筑和旧有材料;而且,其施工队来源于村落,以当地工人熟悉的方式解决当地建筑的建构,在施工过程中施工队表达出强烈的创作欲望,创造出了美妙的砖雕、叠涩砌法。

山西关头村回收材料在围墙上重复利用

2.3 乡村人文要素的在地表达人文要素指的是与人的社会生活、精神文化相关的因素,在地语境下的设计注重村民生活场景体验、田园精神的打造和民俗文化的传承,这是在地性设计注重“以人为本”的理念下与其他形式的设计方案产生的最大不同,在乡村环境中显得更为独特。乡村场所的在地性表达应通过对场地精神的原生回应、场所空间的深度体验、场所建筑的历史记忆,实现人同环境、同历史、同记忆的对话交流,激发人们对乡村的认同感。

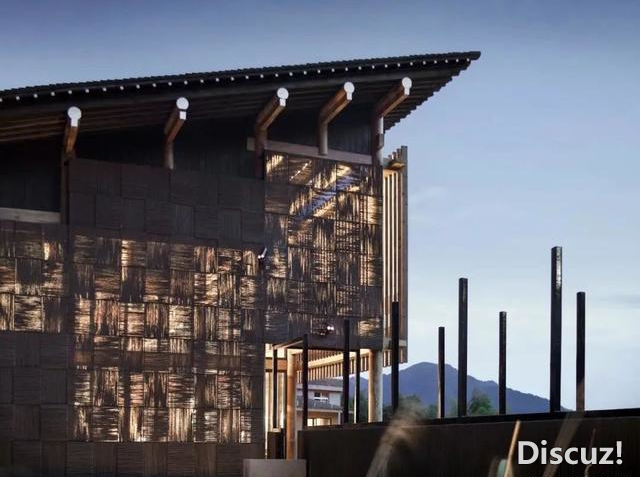

位于松阳陈家铺村村口的云夕摩加共享度假空间,除了采用传统木结构屋架之外,设计师一直在思考合适的材料策略,以表现项目的在地性场所特征,致敬正逐渐走向消亡的工匠传统。在四都山区,过去一直有采集山棕丝搓棕绳的传统,棕丝编织的蓑衣仍然在一些上年纪的村民中被广泛使用,方便下雨时下地干农活抢种抢收。

因此,有着50年以上超长耐久性的棕绳被用在了建筑外表面,云夕摩加共享度假空间穿上了村里人熟悉的“蓑衣”,棕绳以出人意料的立面质感和肌理融入陈家铺村的日常,成为“云夕MO+”延续在地文脉的有效手段,探索并弘扬传统手工技艺是云夕的设计传统。

棕绳编织的云夕摩加共享度假空间

2.4 乡村价值的在地输出乡村的多元价值要求乡村场所的在地化不仅仅是景观建筑的在地化,还要通过场地环境的在地应答、建筑空间的在地融入及人文要素的在地表达,来发现、重估、输出乡村价值,通过培育发展“乡土文化、乡里物产、乡间收益、相聚生活”的乡村文化创意产业,通过不同类型的各个生产主体实现合作共赢,以发挥农村农业的多种功能与多重价值。

日本通过“六次产业”的形式推进乡村在地化,此种形式强调的是基于农业的后延,通过充分挖掘农业与农村资源的价值,达到振兴乡村的目标。日本高知县马路村的6次产业化路径是通过“1(第一产业)×2(第二产业)×3(第三产业)=6(第六产业)”的融合螺旋式循环上升实现的。柚子产业在最初纵向6次产业化发展的基础上增加横向6次产业化,最终形成混合6次产业化的发展模式。

马路村通过柚子单品极致化,利用场景营造强化乡村品牌,发挥粉丝学经济效应,制作柚子果酱、柚子汤料、柚子香皂等再加工产品,建设一座完全依赖柚子加工废弃物为原料的化妆品工厂,成立了品牌UMAJI,专门做柚子护肤品等,不断延伸柚子产业链,提高附加值。该村柚子产业的蓬勃发展,也离不开政府支持以及该村农协、村组织和村民联合协作、积极参与。

长满柚子的日本马路村景观

马路村的柚子再加工产品

马路村柚子节03. 结语乡村场所的“在地性”营造,是基于乡村自然环境,从宏观上整合乡村资源、优化空间形态,从微观上关注相关场所构成要素的综合设计,是以人的场所空间感受为前提,来表达一定的精神寄托。通过细微设计来获得知觉感受上的满足,实现乡村魅力的生产,实现乡村生活品质的提升,发现、重估并输出乡村价值,不断激发乡村的内生活力和发展动力。

参考文章:[1]李勤,闫永强,周帆,武仲豪.在地性视角下的乡村度假村风貌营造策略探析——以柞水县香炉沟村某度假村为例[J].小城镇建设,2021,39(05):57-65.[2]何银春,薛婷婷.日本6次产业化理论在马路村乡村振兴中的实践[J].现代日本经济,2020(05):72-82.[3]王甜. “在地性”观念引导下的乡村公共建筑设计研究[D].山东建筑大学,2020.

-END-

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 梁越编辑/版丨蓝多多责任编辑 | 刘可乐

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。