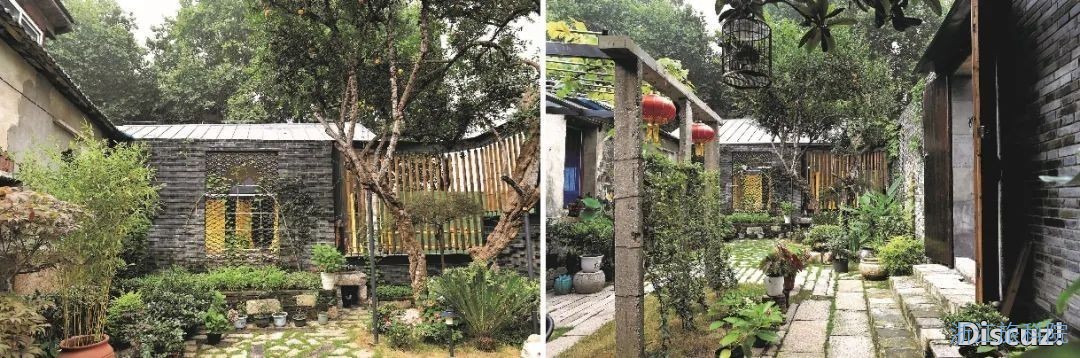

南京市探索老城南传统民居历史地段保护更新方式的步伐,从注重传统建筑单体符号传承的夫子庙街区更新实践,到注重传统街巷肌理尺度再生的老门东街区更新实践,而小西湖地块在保留原有建筑格局和街巷肌理的基础上,低矮的棚户区旧貌换新颜,共享花园、精品民宿、虫文书局、转角咖啡馆与老南京“烟火气”完美融合,吸引了市民和游客们纷纷前往“打卡”。▼

Part 1 项目改造背景

历经岁月的风霜洗礼,饱经自然及人为破坏的因素后,更新前的小西湖显得破旧衰败,相比毗邻的夫子庙和老门东,尤显黯淡,亟待更新保护。

民生改善急迫小西湖历史地段人口密集,涉及居民约1173户、2700人,工企单位25家,更新前物质空间衰败不堪,建筑多为1-2层,市政公用设施严重不足,人均居住面积仅12平方米,远低于2018年全市34.26平方米的人均面积,大部分房屋都没有独立的卫生间、厨房,生活极为不便,居住体验太差。▼

更新前居民生活环境

*张德恕住在堆草巷31号院落,在小西湖片区已生活了36年。“两个女儿出嫁前,一家4口人一直挤在23平方米的房子里。家里没有厕所,巷子里晾晒的马桶随处可见;过道两旁搭个台子就是厨房,几家人挤在狭小的空间里做饭。过道的墙壁熏得发黑,私拉电线乱成一团。”“屋顶、门窗都是木机构,担心火灾。前几年有房子失火,消防车堵在外面进不来。”

建筑质量不达标改造前的小西湖片区是典型的棚户区,存在诸多不足,比如:房屋年久失修、布局混乱、居住拥挤,居住舒适感较差;私搭乱建侵占通道,存在严重的交通隐患和安全隐患,居住安全感不足;缺乏养老设施、公共广场、绿地公园等,水、电、煤气等设施布局均不完善,公共配套服务难以满足居民需求。▼

更新前片区老建筑

小西湖片区与现代城市发展越来越格格不入,有很多小西湖地区的居民迫切地希望通过对基础设施的改造,对住房外观和内部的提升,来改善居住环境,未来他们还是希望继续留在这里。

Part 2 项目改造范围

坐落于老城南门东地区的小西湖历史风貌区(即大油坊巷历史风貌区),位于内秦淮河东段以东,北侧靠近夫子庙历史文化街区,文化氛围浓厚,是南京老城8个传统民居类历史风貌区之一,也是南京城南整体风貌较为完整的明清传统民居区。▼

更新范围及区位条件

此次微更新的范围北至小西湖路,南至马道街,西至大油坊巷,东至箍桶巷,面积约4.69公顷。

Part 3 更新保护模式

小西湖微更新探索的核心是基于产权及多元主体参与更新,这种多元产权范围的更新时序是小规模、渐进的,目标是兼顾民生改善、文化传承和活力再生。01旧城改造以“留”为先

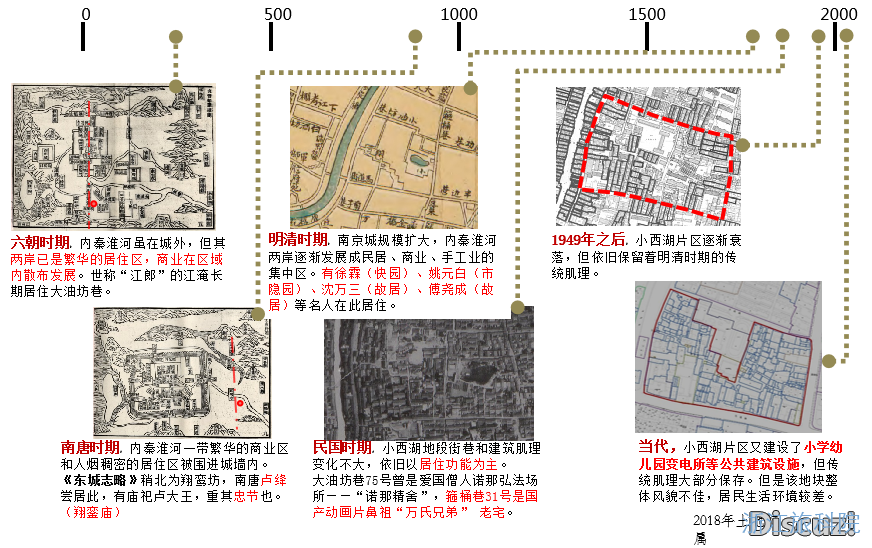

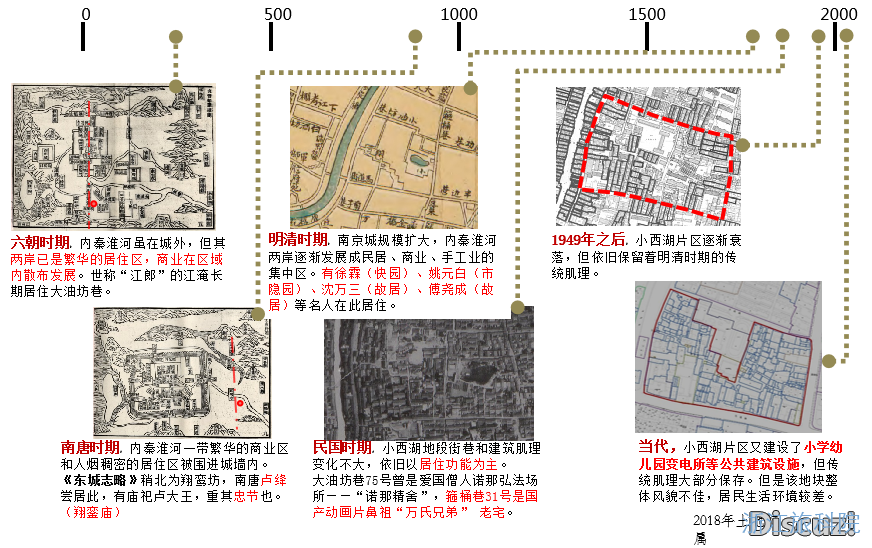

1. 文化溯源

史书上曾记载,明正德间,名士徐霖在此筑有“快园”,园内有水塘,名小西湖。进入清代以后,快园被一位名叫凌霄的人所得;清咸丰间,园毁湖干,后发展为街巷,小西湖的名称就此保留下来。明代、东晋期间,小西湖曾是士大夫聚居之处,也是扬州府所在地。曾有山脉与雨花台相连,可谓是山水城林相映成趣之美境。▼

小西湖片区历史回顾及空间演变

历史遗迹

*上世纪三十年代,著名作家黄裳特地寻访快园,他在《金陵五记》中写道,当时的小西湖,“鸭子固然没有,柳树也不见,只是在那一湾浊水中,似乎还看到了废亭的遗址。” 南京地方文化研究者陆晖也曾多次踏勘寻找快园的遗址,虽没有明确的收获,但他认为,这座金陵名园的旧址,在如今的小西湖小学以东,箍桶巷以西的位置。

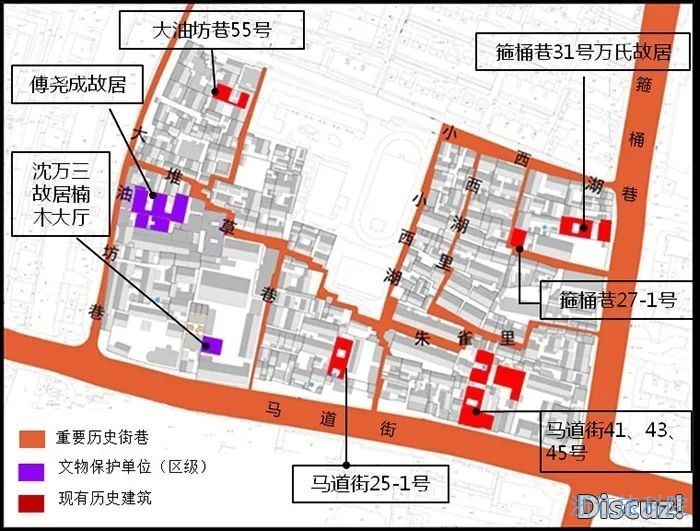

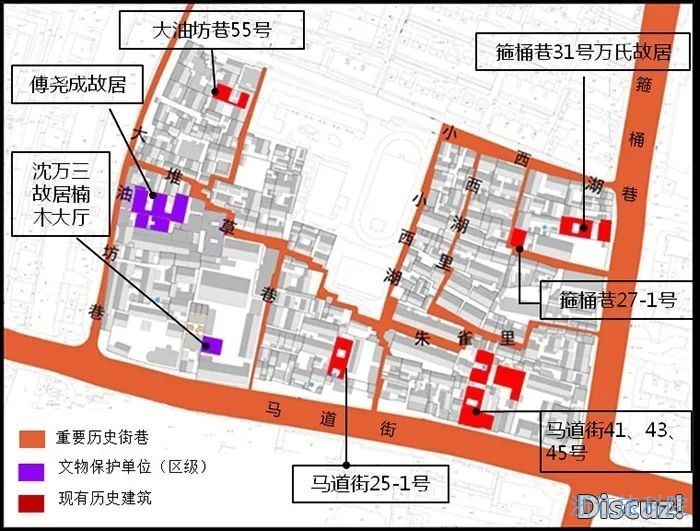

2. 保留历史建筑遗存

这里是《南京历史文化名域保护规划(2010-2020)》确定的22处历史风貌区之一,小西湖改造改变了以往“大拆大建”、“推倒重建”的方式,而是保留了传统老城空间格局和老城南地区典型肌理,包括7条历史街巷、2处区文物保护单位和7处历史建筑,同时改善公共设施和空间,实现“共生院落”。▼

小西湖历史遗存情况02“小尺度、渐进式”的微更新策略

*什么是“小尺度、渐进式”的建设方式?改造后的肌理像是在原本的总图上“绣花”,街巷的尺度得以保留,建筑的体量未曾变化,其主要内涵是根据历史地段长期积淀的层级特征,对保护和更新的覆盖范围进行尺度和类型的细分,基于细分后的微观建成环境单元展开渐进的有差异的保护和更新行动。

1. 功能融入

激发传统街区的活力,在保持原主体功能和传统民居风貌的前提下,进行功能混合和开敞公共空间设计,以满足当代生活需求。

2017年3月起,设计团队与征收团队共同展开现状调研和居民意愿统计。绘制叠加产权的“类型学地图”,清晰呈现每一个院落、每一栋建筑、每一个房间的产权归属。▼

叠加产权的类型学地图

2017年,改造项目启动搬迁,片区810户住户,搬走408户;2019年,在释放出48个院落后,项目建设正式开始;2020年底,片区改造成果初步呈现。原有建筑格局和传统街巷肌理得以完整保留,变身为基础设施、生活公共服务和市政配套功能完备的新型社区。

居民搬迁意愿的演变

2. 设施嵌入

建设小西湖的市政微管廊、街区管理控制中心以及一些公共的街巷空间,同时修缮改造一些重要的公共服务设施。▼

微型综合管廊创新设计

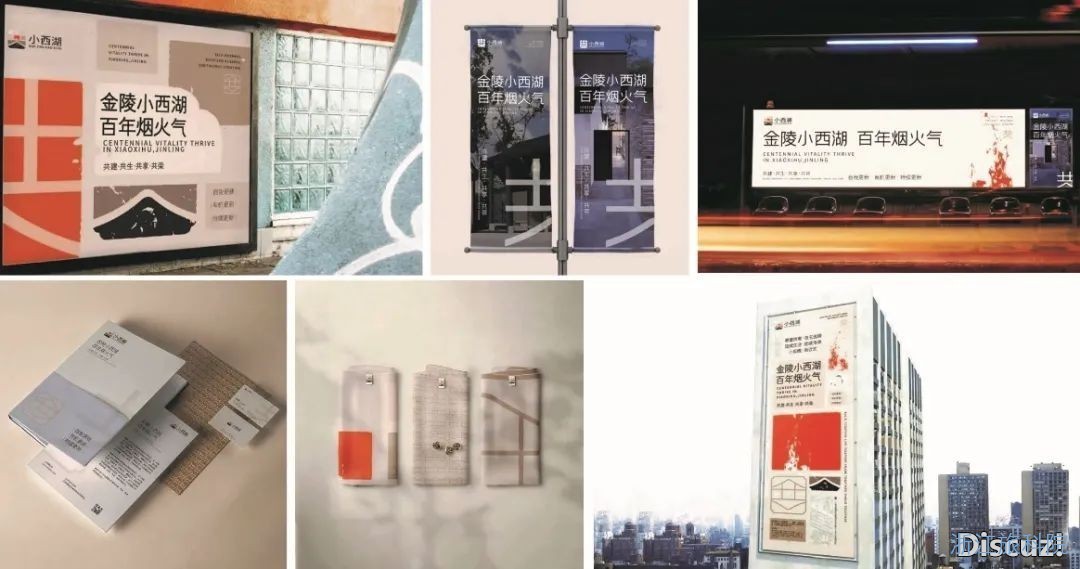

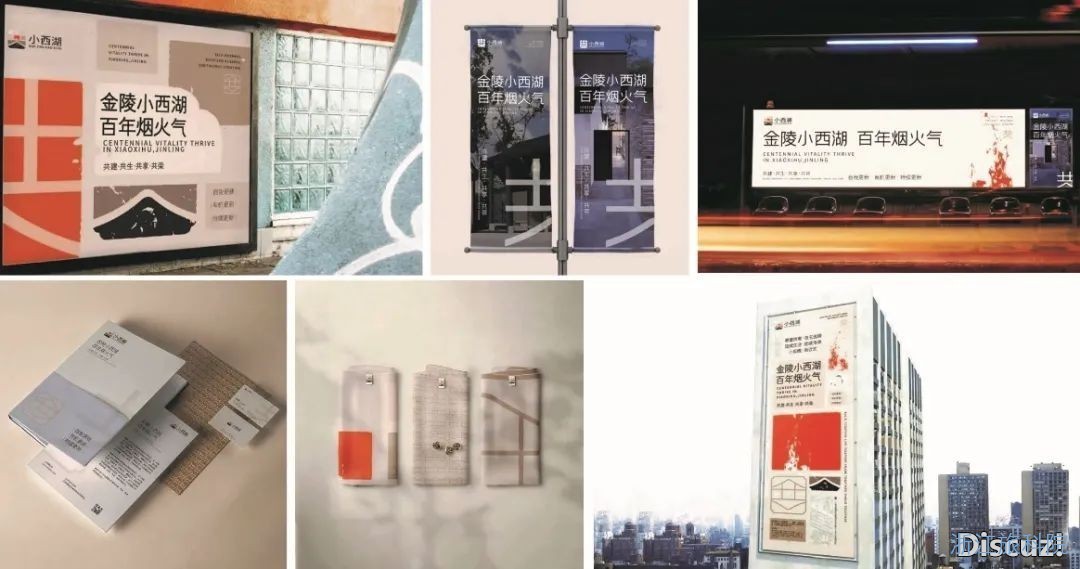

3. 文化代入

小西湖品牌形象设计以历史与现代共生为核心,从六个维度研究定位小西湖的品牌形象。▼

小西湖品牌标识设计

· 品牌源点:以老南京烟火气为主/以共文化(共生、共建、共享、共处)为切入点;· 文化特征:共文化在小西湖中具有唯一性;· 情感共振:共享是当代年轻人喜爱的生活方式;· 品牌基因:建筑风貌是小西湖的天然基因;· 风格表达:生活的、直观的、亲和的、文艺的;· 元素设定:建筑肌理、烟火气息、城南特色。

升级后的小西湖品牌标志,被应用在日常办公、生活用品、文创导视等多个方面,成为南京休闲旅游的新焦点。▼

文创导视衍生设计

03以改善民生为前提,新老业态共商共建共享

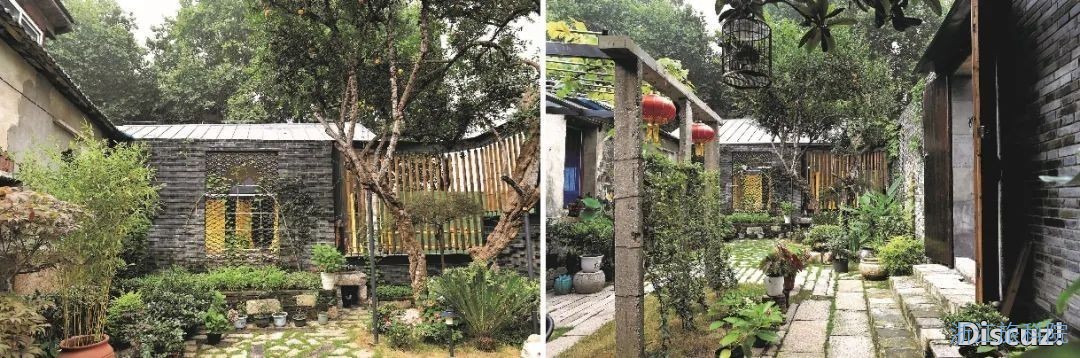

1. “共生院”、“共享院”的打造,让居民生活更和谐

新植入共生院落、共享院落、平移安置房及邻里支持中心、24小时书屋、文化馆、民宿等项目业态,与原居民形成共商、共建、共享格局,以改善民生为基础,激发传统街区活力,提升片区内居民生活幸福感。▼

共生院更新改造施工现场

堆草巷31号——共生院改造效果

堆草巷33号——共享院改造效果

2. 引进多种商业形态,将改造后的建筑进行商业活化利用

在文化挖掘的基础上充分调研市场,小西湖片区业态定位为文化展馆、非遗工坊、文创零售、民宿餐饮、休闲娱乐,并融合“夜宿”“夜食”“夜娱”等业态,丰富夜间精神文化生活。▼

业态分布示意图

目前,一些新文创项目已经落户,比如:腾讯打造腾讯棋牌IP场景“欢乐茶馆”,上海美术电影制片厂打造“大闹天宫艺术馆”,引入书籍设计师、艺术家朱赢椿老师及艺术跨界人士设计打造虫文馆,建立木刻水印技艺馆信睦堂,引入精品民宿花间堂等。▼

马道街41-47号——花间堂改造效果

美学细节的把握

*如今再走进小西湖,你会看到,70 多岁的原住民和新锐规划设计师共处同一院落,共守公约,其乐融融;破旧不堪的居民后院经过设计改造后花草盎然,大门常开、欢声不断;为一品80 岁老宅里制作的香浓咖啡,90 后们纷纷前来打卡;从早餐到宵夜,各类精致餐饮已成美食博主们的宠儿……

3. 多方参与,共同生活

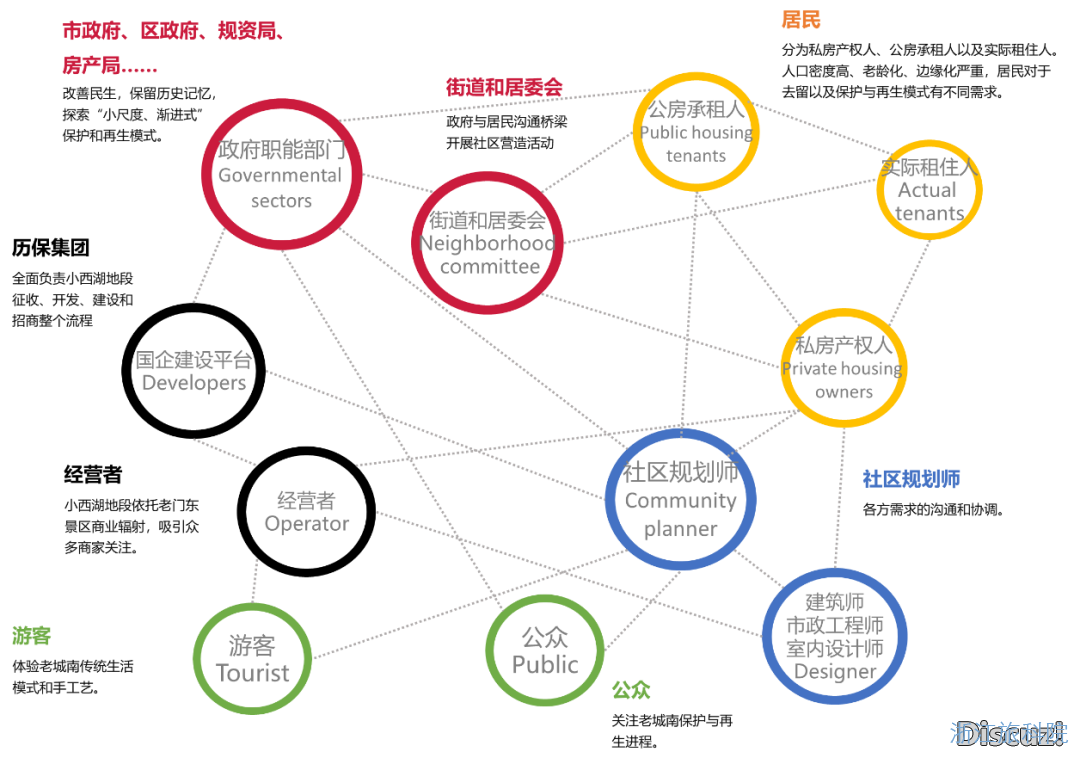

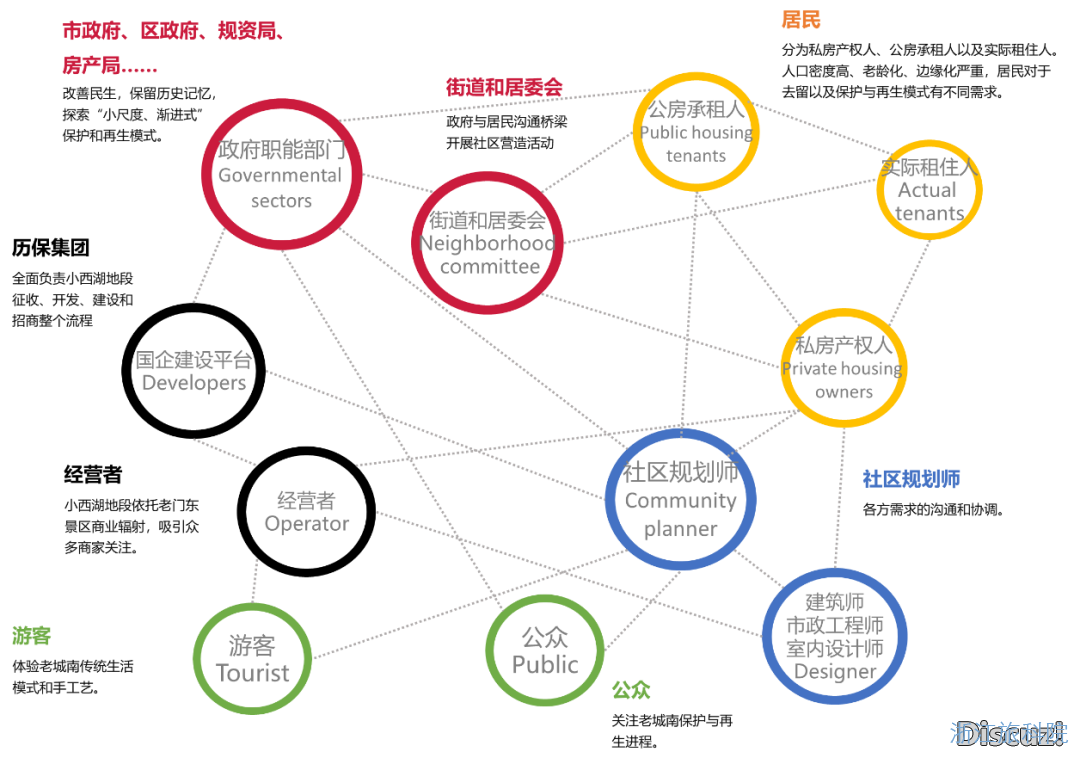

在小西湖研究和实践过程中,不同阶段的参与者至少包括了政府职能部门、规划设计团队、国企建设平台、街道办和居委会和社区居民五类,其责任、权力、利益和诉求互相交织,形成复杂互动的关系网络。▼

五方平台参与网络

Part 4 在小西湖,感受城市的更新之美

1. 旧城换新颜

小西湖微更新项目将已完成搬迁的12个地块作为一期示范性实施项目,另有6个即将完成搬迁的地块作为二期示范项目,当初的效果图正被逐一实现,总图上陈旧的斑块正以一种秩序被逐渐替换为新的面貌。▼

效果图正被逐步实现

2. 属于当代的“烟火气”

改造后的老城记忆与新城风貌几乎并置。原住民在新街区散步,新游客在老巷间穿行,前一步还是原住民晒在栏杆上的酸菜,后一步就是崭新的商业街区,这种属于当代的“烟火气”,重塑着人与城市的交互关系,定义着城市更新的价值。▼

人们的生活状态

3. 大区域联系更加紧密

通过老城南整体规划管控及设计引导,小西湖不断加强与夫子庙、老门东、内秦淮河及门西地区的相互融合,相互促进,形成特色鲜明的IP,积极融入南京城南“城景一体、主客共享”的全国全域旅游示范区创建中,为整个老城南保护更新树立了榜样,增添了活力,提升了信心。▼

- END -

*图片来源于网络,侵删

文丨浙江旅游科学研究院 吴冬伟编辑/版丨Miya

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。