王澍

谈起王澍,印象最深的是他最狂妄的话:中国只有一个半建筑师。

一个是他自己,另外半个是他的导师——齐康(在中国近现代建筑发展史上,齐康处于承上启下的关键性位置。他的老师是中国现代建筑的开创者——刘敦桢、童寯、杨廷宝,与梁思成被喻为中国的“建筑四杰”,齐康直接受教于其中三位。)

建筑师骨子里本就有一丝傲气和傲慢,在王澍身上体现的淋漓尽致。

王 澍东南大学(原南京工学院)建筑系本科、硕士 ,同济大学建筑学博士。

著名建筑学家、建筑设计师,当代新人文建筑的代表性学者,中国新建筑运动中最具国际学术影响的领军人物。

2012年2月27日获得了普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize),成为获得该奖项的第一个中国人。

01.王澍主要作品概览

中国美院象山校区▼

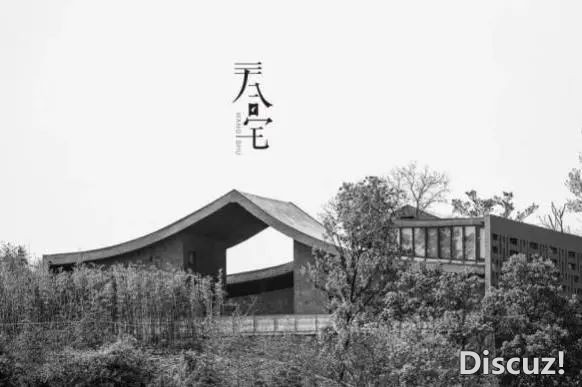

南京三合宅▼

浙江宁海十里红妆博物馆▼

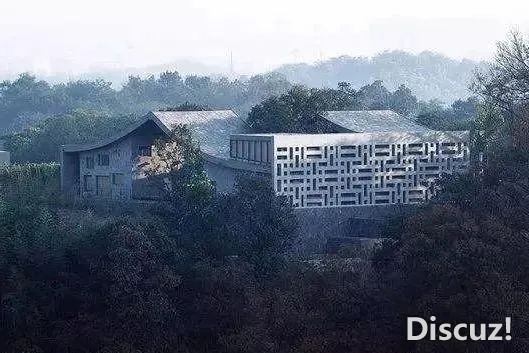

瓦山▼

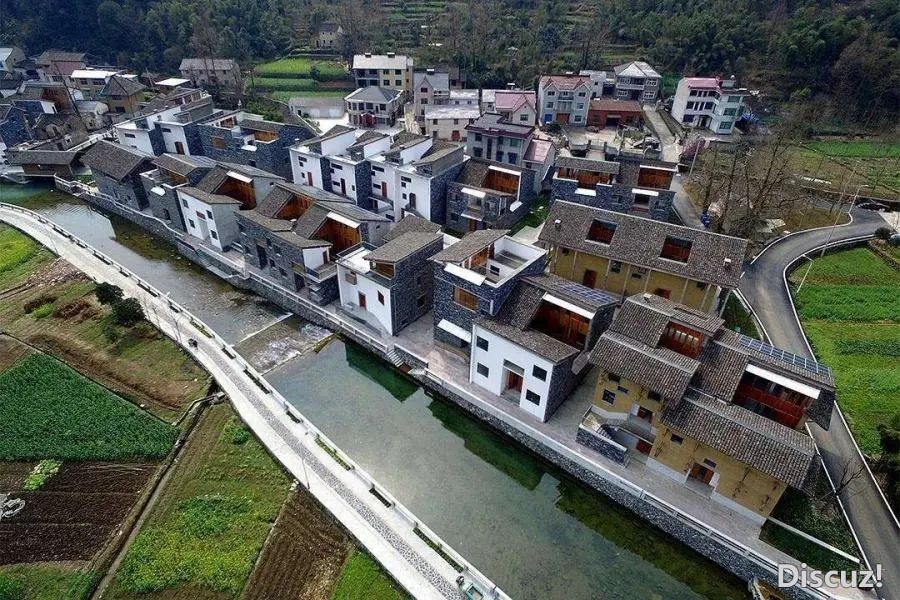

浙江富阳文村▼

02.宁波博物馆

提及宁波博物馆,似乎更多人并不是冲着馆中所藏物品去的,例如我,2020年的国庆,在馆中待了近四个小时,并未在任何一件藏物停留片刻,也未记住这栋建筑里面藏的是什么,因为我是冲着建筑去的,对建筑的每个角落,每个细节进行观摩,对王澍的这个作品进行“学习(噱头)”)。

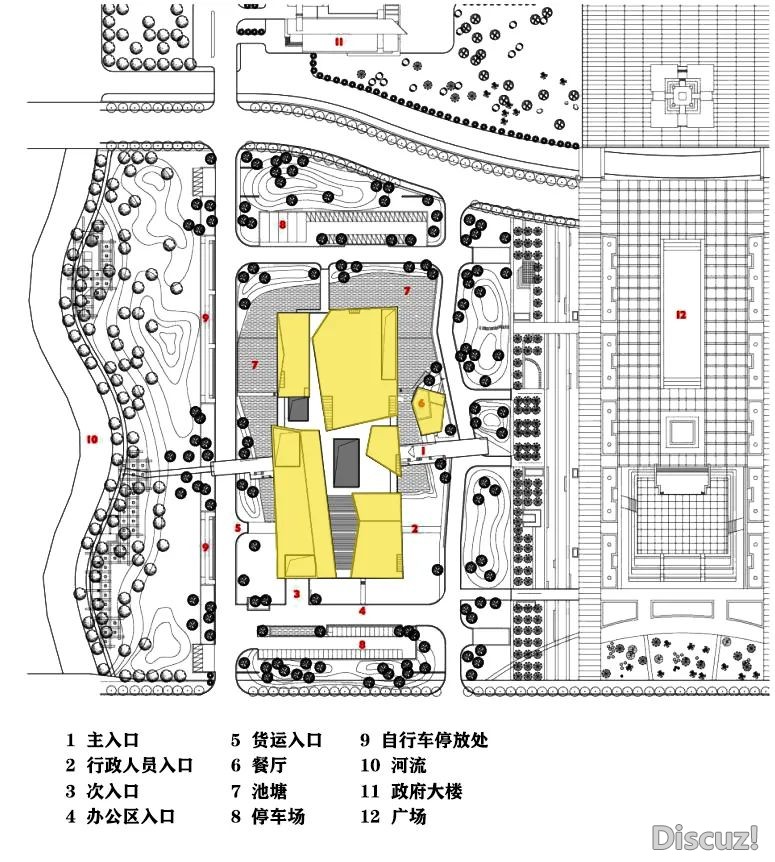

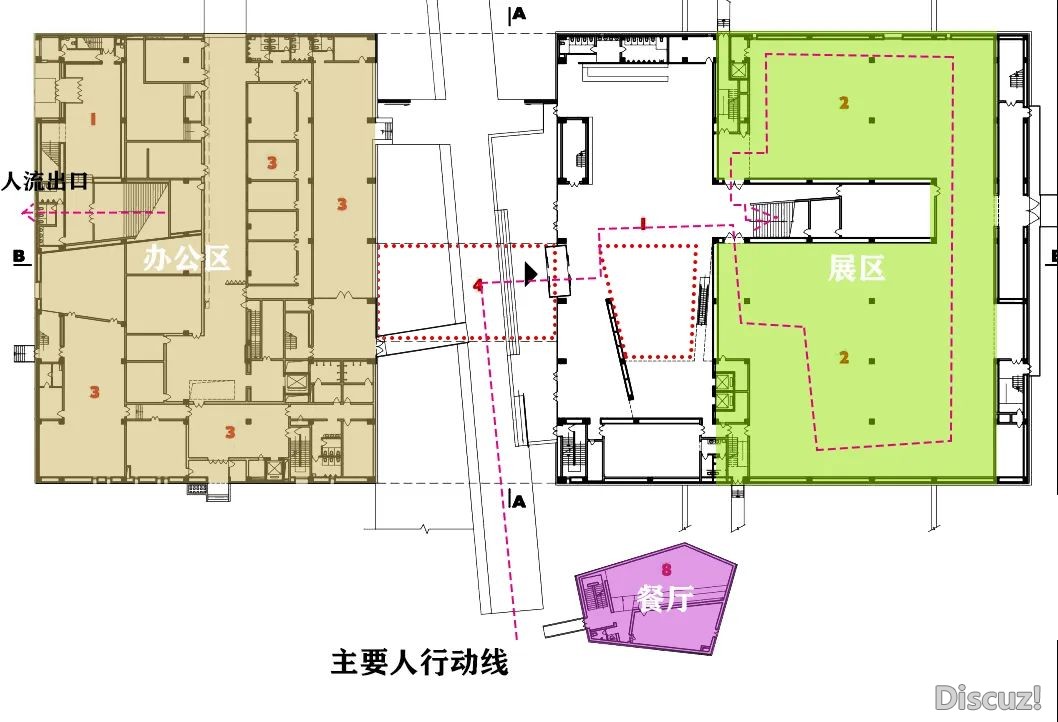

# 建筑总图设计▼

总平面图

从总图来看这是一个非常简单的项目,在一个规则的地块中做了一个规则的建筑体块,同时将体块进行了不同形式的不规则切割,同时通过一条通廊将建筑东西向横穿。▼

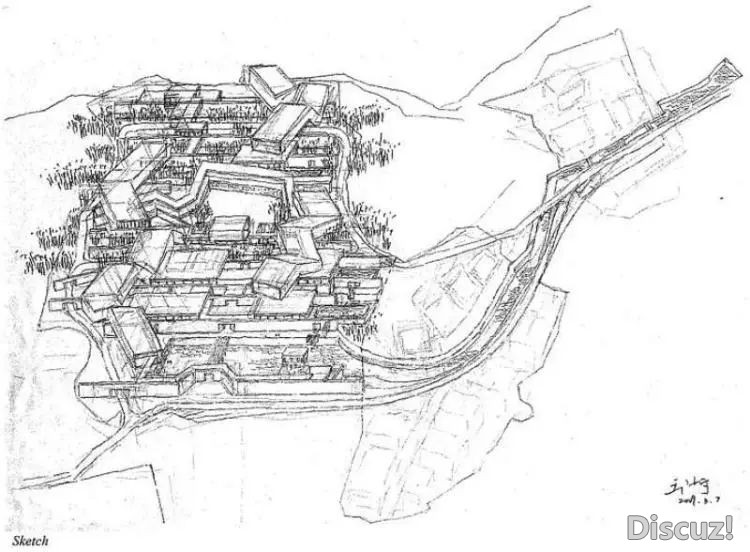

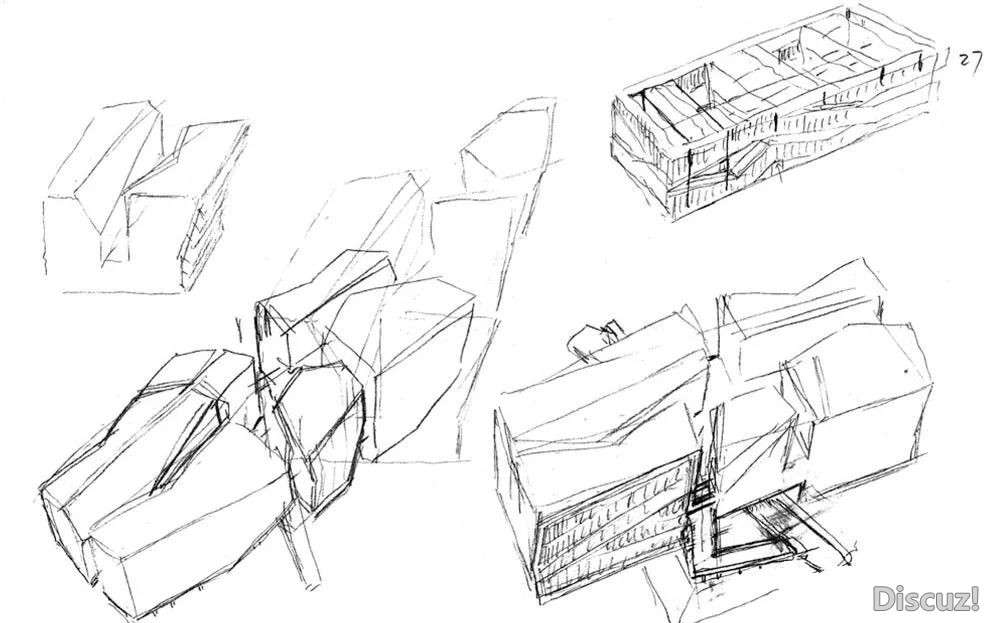

概念草图

从草图可以看出,王澍采用了体块切割的设计手法,但不仅仅是体块切割,同时将切割成的体块进行扭曲和倾斜,使得整个建筑更为灵动和形成很强的雕塑感,通过平面的功能布局和流线分析可以看出,他很好的将体与线成为整个空间的要素。▼

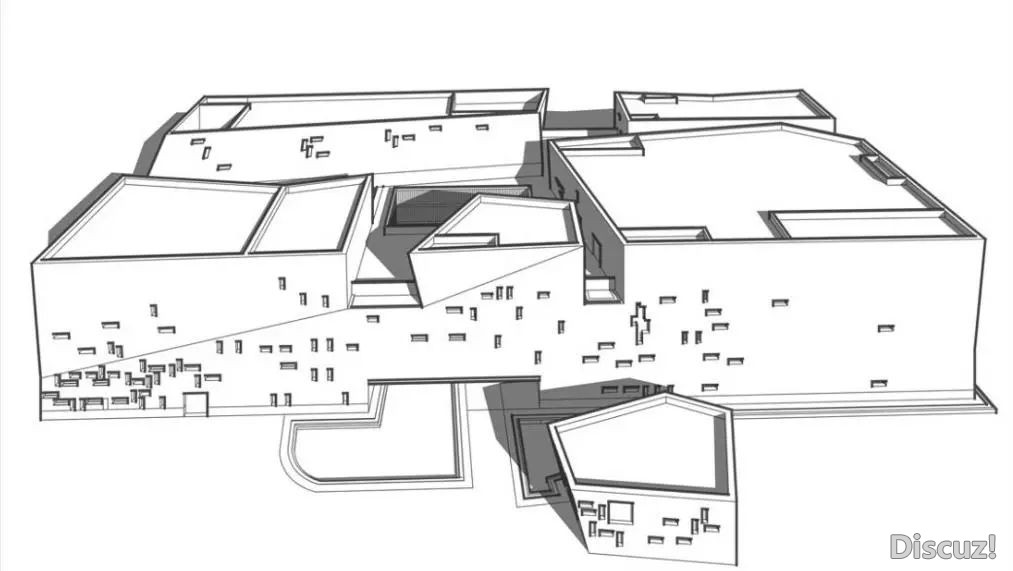

宁波博物馆体块

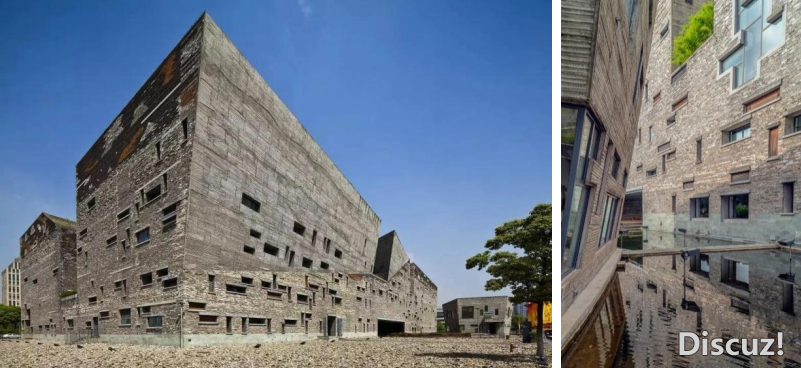

但是从建筑外形来看,既具有现代的形体,又有传统材料的表皮,建筑的开窗手法也是极气灵活多变,超大的体块上布满了大大小小的窗洞,既凌乱但又有规可循,大小疏密有序。对于场地的处理,一侧是碎石地面,一面是水景。▼

不同视角的外形

屋顶平台

从建筑的形体、建筑的色调以及建筑材料来看,碎石似乎与这栋建筑更为贴切,但是水景的运用,不仅打破了原有画面的“冷酷”,同时将建筑倒映与水中,使建筑的宏伟感更强。

# 空间设计▼

入口

首先从入口空间来看,将核心庭院空间与入口结合起来,参观者通过洞口慢慢探入建筑内部,从而进入门厅空间,让参观者具有一种穿行的行走体验。

进入建筑后,是一个通高门厅空间。通过核心通高空间将各个展厅、辅助空间组织起来。次一级空间通过内挖式小庭院组织,来增加建筑内部的采光。

宁波博物馆的内挖小庭院结合顶部五个切割的空间,人们游走在其中,具有一定的街巷感。▼

从形态的操作手法,对形体进行撕拉扭转,在平面内产生了很多不规则空间。结合展览建筑的功能,需要相对规则的大空间,势必在平面上会产生一些特殊的并且十分具有表现力的三角空间。▼

中庭空间

同时将这些具有表现力的三角空间与空间引导作用的交通空间相结合起来,营造了十分动态的表现空间,其次王澍将参观者常用的表现型楼梯放置在这些三角空间内,在对具有表现力的景观楼梯处理方式上使室内的三角空间显得十分有张力,人们游走在其中,感受到内部空间具有强烈的动态感。▼

三角区域楼梯

作为文化展示类建筑,交通的组织一定是重中之重。在交通组织上,除了空间引导的楼梯,还需要大量的疏散楼梯。

在宁波博物馆里,疏散楼梯被置于各个体块之中,每个体块各有两个疏散楼梯。由于建筑的体量十分巨大,因此,内部的疏散楼梯的数量也很多。每一个展厅空间,均可以通向屋顶面的街区,再通过重要的大楼梯向下引导。

在大型建筑内,为了使大空间便于使用,交通的布置一定要整齐。基本将交通设置在端部和建筑的核心,这就是建筑交通设计的基本原则。▼

交通节点分析图

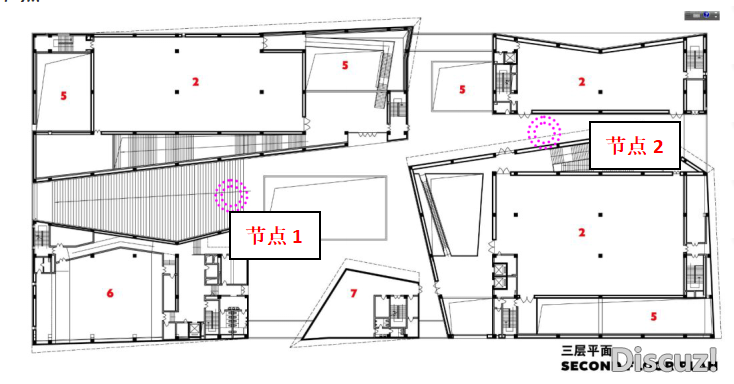

# 建筑节点设计▼

节点1

节点2

这是这栋建筑我最喜欢的两个空间节点,绝不是因为它好拍照,在建筑的屋顶处,两个建筑体快通过墙体的倾斜形成一个夹角空间,同时屋面铺设防腐木地板,同样使用了冷色调,与建筑墙体形成呼应,若是改空间无游客“侵扰”的话,是一个很好的冥想空间。

# 建筑材料

2006年,王澍接下宁波博物馆设计工作后。从建筑新区拆掉的30个村庄里回收了40多种600多万块废砖旧瓦,将它们作为建造博物馆的基础材料。

从某种意义上说,瓦片是王澍试图把自然和文化遗产融入他们的设计的许多方法中的一种。特别是粘土瓦本质上是依赖于土地和当地的文化的,这种元素的历史使人联想到中国古代建筑的设计。通过将元素如废弃的砖纳入自己的体系结构,王澍正在以一种相反的态度面对中国快速现代化,形成了避世的建筑特色。▼

废砖旧瓦

在许多方面,他们建筑中创造的叙事性和使用回收材料的独特方式方式遵循了中国传统中人与自然的统一概念。

王树曾花了八年时间(90年至1998年)在施工中把自己与传统的建筑实践联系起来。通过这些年的时间王树获得了建筑工艺的直观知识以及了解了如何设计节点。这些方面的知识在他的建筑中体现的细节特征是明显的,形式通过粘土瓦一样简单的材料进行复杂的分层而变得极为丰富。

只有作为一个工匠,他才能创造独特的建筑作品,提供了瓦片的无限可能性。▼

600多万片废砖瓦砌成的宁波博物馆

在表皮设计上,王澍用细碎的肌理来处理这种大体量的建筑。宁波博物馆采用砖石的表皮肌理贴在混凝土外,用砖的尺度来细致大块的表面,王澍采用中国传统的材料,对传统进行了他的回应。▼

王澍,一直以来,他有一套属于自己的山水建筑设计理念。在宁波博物馆中,他希望让如此大体量的建筑物去回应中国传统风格。通过撕拉扭转,他将一大个完形空间,处理成亲人的街巷尺度。同时产生的三角空间、斜向空间,成为他对“山水理念”的流动空间的阐释,整个空间流动起来,具有动态。同时也是通过对建筑本体的设计,去阐释自己的理解。

- END -

*图片来源于网络,侵删

文丨浙江旅游科学研究院 张李欢

编辑/版丨Miya

免责声明:

文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。