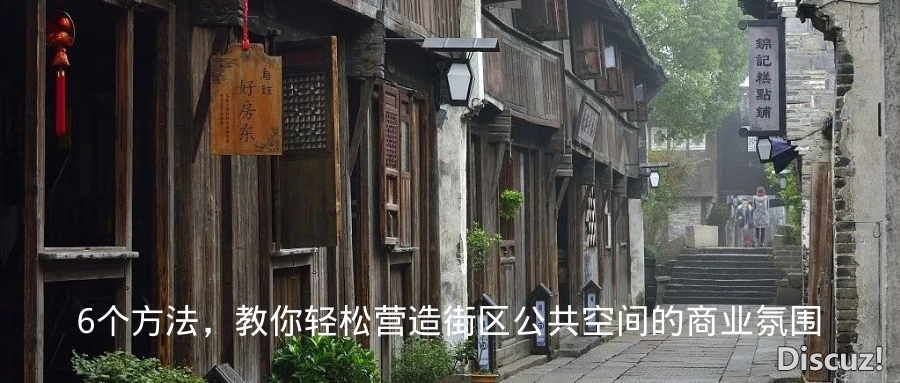

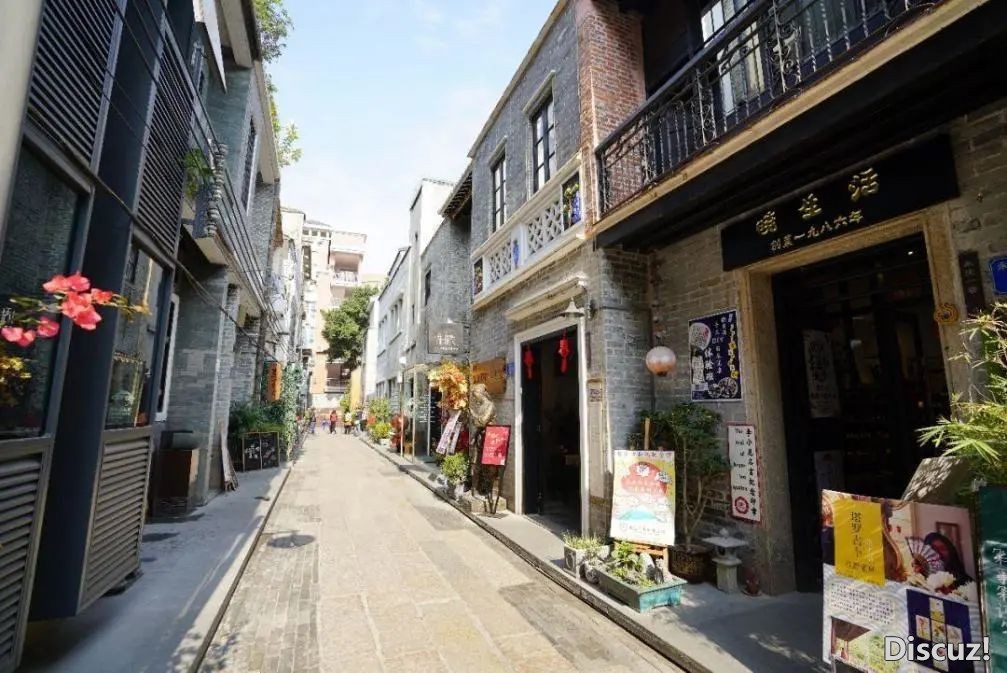

永庆坊位于老广州的核心地带——恩宁路,一砖一瓦都凝结着岁月的痕迹,被称为“广州最美老街”。传统和现代碰撞、历史与现实交织,让永庆坊成为兼具“西关风味”与“现代时髦”的代表。

在这里汇聚了西关风情、骑楼建筑、岭南曲艺,是最能体验岭南文化风味的地方之一。在经过“微改造”后,永庆坊抹去了昔日衰败的阴影,一跃成为热门的“网红打卡地”,从老破乱的城中村民居实现了历史街区的活化提升,成为广州历史城区文化旅游新名片。

作为广州第一个旧城微改造项目,恩宁路“永庆大街”在微改造后变身“永庆坊”,这是一次不动声色却彻底的转身。这里曾经走过怎样的路,又是如何实现华丽变身的呢?

广州城市宣传片

01.永庆坊的前世今生

1永庆大街的故事

永庆坊始于1931年,位于恩宁路99号,是该片区的一部分,面积约76公顷,许多特征源自恩宁路,恩宁路素有广州“最美骑楼街”之称,以西关特色浓厚、骑楼形态优美而闻名。永庆坊在经历微改造之前,一直被成为永庆大街,据了解,在现代恩宁路沿街的骑楼所住的都是富庶人家,而收入低的穷苦人家只能住进骑楼背后的内巷,永庆大街背向恩宁路骑楼,由此可见在那个时候的永庆坊就作为贫穷人的住宅区。

永庆大街旧照

永庆坊所在的恩宁路拥有历史悠久的关西大屋、岭南骑楼等宝贵建筑,还有不少名人曾在此定居,与龙津西路、第十甫街、上下九步行街共同组成广州最长的骑楼街,是晚清南部中国核心经济区域,见证着一个时代的商贸繁华。但随着时代的更迭,传统环境逐渐消失,加上人口老龄化严重,恩宁路也不可避免的迎来老城区常见的结构性衰败,永庆坊老旧危房的集中区域,楼宇年久失修,一些主要历史建筑和街区格局损坏严重,居民居住环境差,公建配套缺失,交通拥堵,沦为老破乱的城中村,修缮保护工作迫在眉睫。

2永庆坊蜕变的曲折道路

为了解决这个问题,广州市决定对永庆坊进行改造。2006年11月,恩宁路连片危破房改造项目作为全市城市发展战略的旧城改造项目正式启动,作为广州市首个旧城改造试点项目,改造方案受到了极大的社会关注,当时的思路是大拆大建,然而却遭到了当地居民的强烈反对,因此计划搁置。

恩宁路永庆坊改造历程

直至2017年12月,恩宁路历史文化街区保护规划公示中,进一步锁定了对历史建筑和传统文化的保护,更加明确了文化坚守在片区内的重要地位,此后永庆坊摇身一变,由破旧的居民区跻身为广州“最美老街”,成为了网红的“打卡胜地”。

3“微改造”后的永庆坊

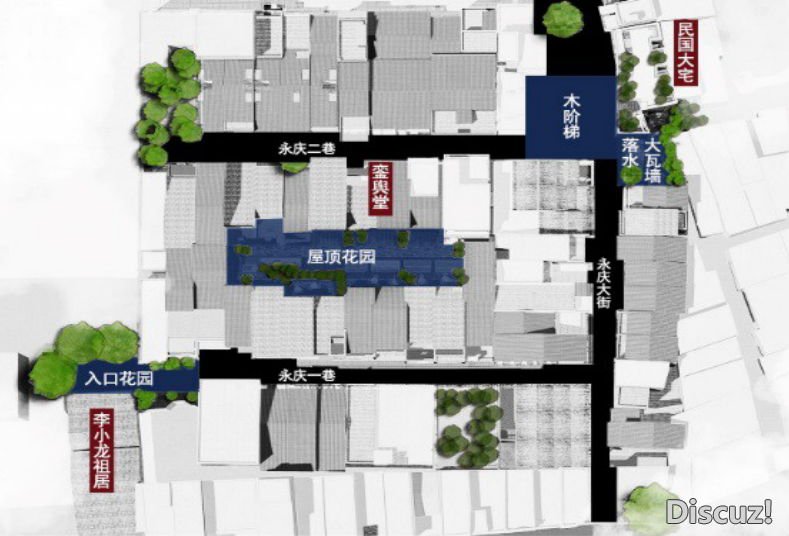

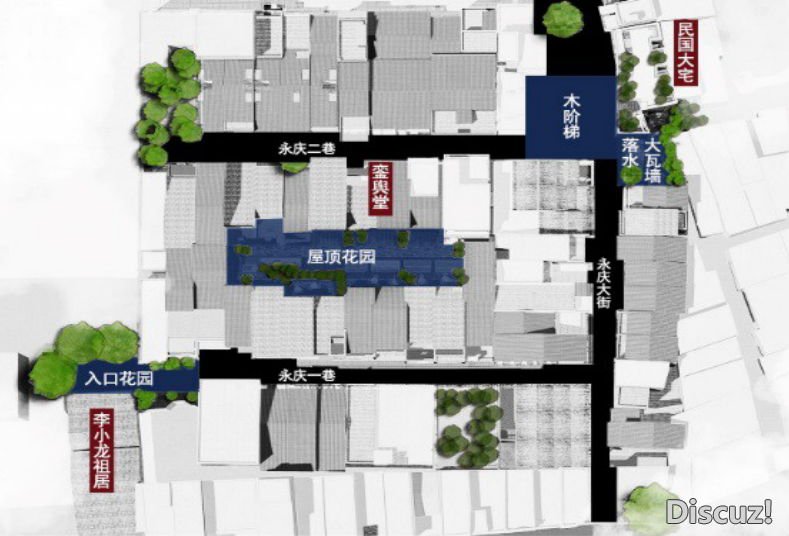

微改造后的永庆坊作为广州市致力打造的地标性老城新貌示范区,定位为历史文化街区里的都市新生活圈,一期占地面积约8000㎡,更新建筑物约7000㎡,包含一街两巷,分别为永庆大街、永庆一巷及永庆二巷,呈梳式布局。

永庆坊平面图

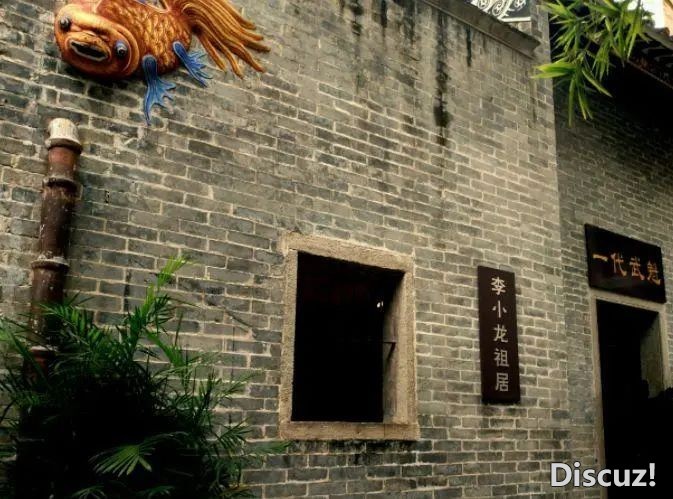

街区内现存有李小龙祖居、銮舆堂、民国大宅等历史建筑,拥有浓郁的西关风情与深厚的历史底蕴。沿街更新活化后的西关传统建筑被注入了新的文化元素,创客坊、文艺手作店、轻餐饮、网红咖啡店、民宿等重新赢得了年轻人的青睐,成了年轻人休闲、会友、拍照的好地方。

永庆坊改造前后对比

这个广州市中心最老的文化街区保留了多处文物古迹和历史建筑,非遗、广绣、牙雕、粤剧等传统文化,甚至李小龙的中国功夫都在这个街区里有了全新的表达。新和旧的对比强烈,却又有机融合,永庆坊见证了广州历史建筑新生。

02.永庆坊的文化遗产

1物质文化遗产

永庆坊作为广州老城区的繁华胜地,文化遗产非常丰富。这些历史建筑、特色民宅、节日特色、西关美食、故事传说等都构成荔枝湾涌本地居民集体记忆非常重要的组成部分。

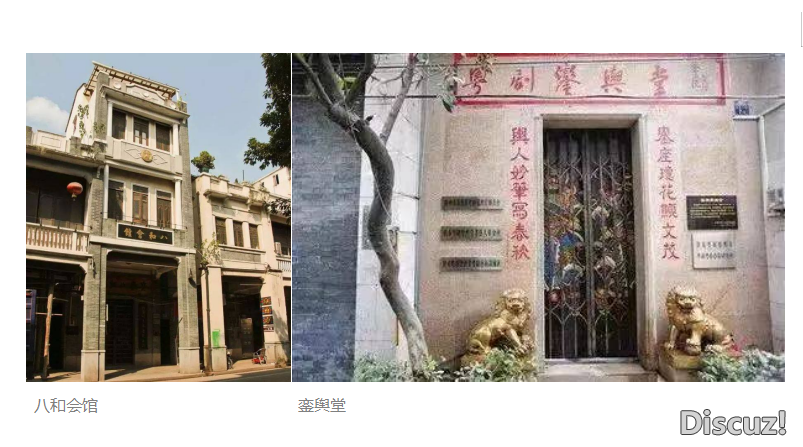

其中物质文化遗产主要包括:历史保护建筑

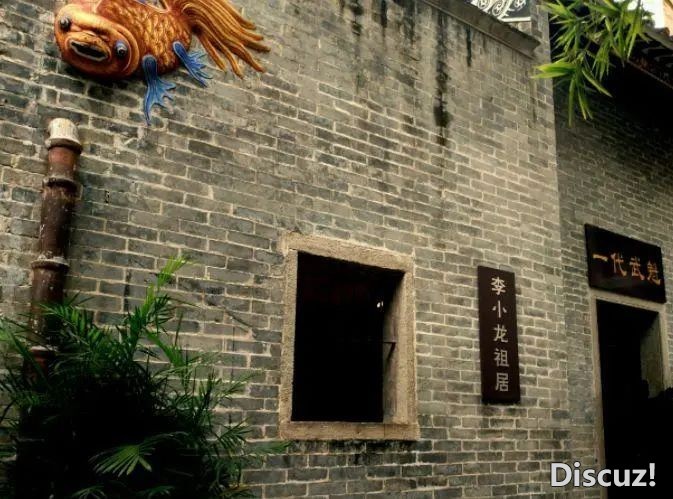

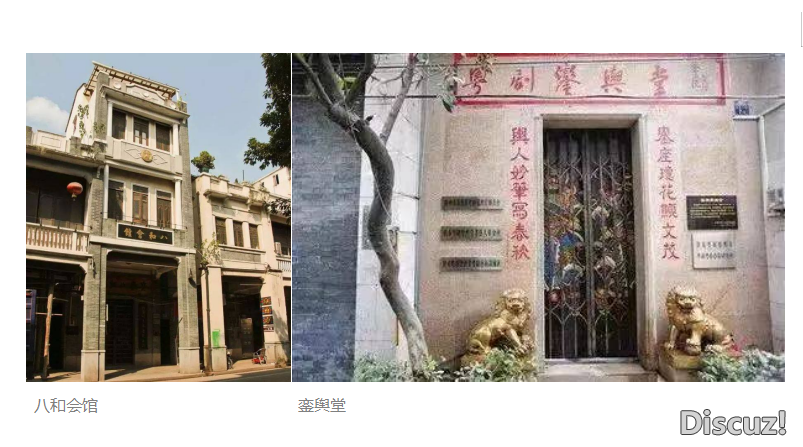

如李小龙祖居、八和会馆、銮舆堂、詹天佑故居、泰华楼、清保庆大押等,是西关文化精神的载体,具有重要历史意义。

独具西关特色的居民楼

以一层为商铺,二层为居住空间的混合式建筑风格的骑楼;窄开间、长进深的竹筒楼(又称眼镜房)以及极具西关文化特色的“三边过”西关大屋

从左到右依次为竹筒楼、骑楼、西关大屋独特西关特色的建筑构造

如趟龙门(西关最传统的“防盗门”)、满洲窗等。

2非物质文化遗产

永庆坊的非物质文化遗产包括:广东传统戏剧和曲艺,有世界非物质文化遗产的粤剧和国家级非物质文化遗产粤曲;杰出的民间艺术技艺,有着著名的“西关五宝”之称的牙雕(骨雕)、玉雕、紫檀木雕、广绣和广彩;独特的节庆活动,如仁威庙会、文塔开笔礼、魁星诞等;端午节的赛龙舟等西关文化展示活动;广州传统美食,艇仔粥、马蹄糕、鸡公榄、状元高粽、马蹄爽、钵仔糕等,很多都是从这里发源;广为流传的地方传说和故事,如:南汉“红云宴”、明朝及第粥的故事等。

03.永庆坊的文化遗产的活化与利用

永庆坊的特色源于对传承的坚守和对创新的包容,正是这种坚守和包容,让永庆坊将文化遗产的“土气”和时代潮流的“洋气”进行完美融合,乘着文化复兴的东风打造出了又一个广州城市文化旅游金名片。为了实现文化遗产的活化利用,永庆坊在空间整改、景观设计、活动开展、业态植入等多个方向进行改造。

1空间改造保留原始格局,适当调整空间

永庆坊在总体布局上保留了原有“一纵两横”的空间格局,最大程度呈现了原始街道格局,对于局部街巷空间进行了微调整。

为了让永庆坊街巷能够提供更多游客交流和互动的空间,对街道宽度进行了考究,梳理巷道两侧建筑退让空间,将街道宽度整体拓宽了0.5~4.9m,同时在街道上适当位置布置桌椅小品,开辟多处可供“打卡”的休闲休憩空间。

这样的改造丰富了街巷的功能,除了交通功能以外还增加了互动和交流功能,提供了更多活动的可能性。

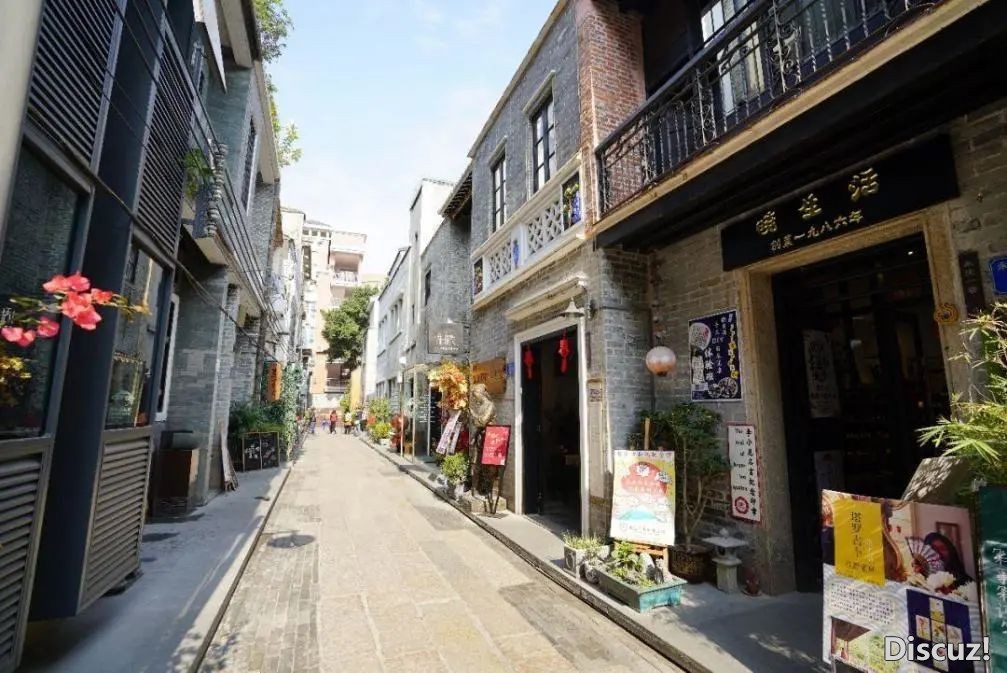

永乐坊街巷及桌椅小品

永庆坊两侧多为竹筒楼,利用竹筒楼的窄面宽空间,根据每栋竹筒楼的特色对竖向界面进行立面趣味设计,形成连续不同的竖向界面,在保有原来西关特色的基础上拉长视线灭点,将街巷从观感上进行纵向延伸,让街巷在空间上显得更加开阔。

永乐坊街巷

永庆坊街巷两边建筑密度较高,且本身宽度有限,因此面对产业导入带来的高密度人流量,需要有更多的承载空间。如何在保留文化内涵的同时拓展公共活动空间?永庆坊巧妙地提取了西关文化精髓,设计了李小龙祖居入口花园、大瓦墙落水、巨型木阶梯、屋顶花园四处“剪影”主题空间,将传统文化融入空间设计中,能够在拓展的空间让游客也体验到西关文化的独特内涵。

永乐坊木阶梯

永乐坊屋顶花园

永乐坊大瓦墙落水

2风貌设计修缮历史建筑,提炼地域元素

永庆坊物质文化遗产中最具特色的莫过于其建筑及建筑群,在建筑整改手法上,运用了“修旧如旧”的原则。永庆坊周边的100多件历史建筑被列为历史保护文物,更新中对于历史建筑主要运用了整治改善与保护的方法,在进行一定保护和重新修整之后作为旅游观赏用途。对于极具特色的民宅,主要采用了保留和适度整修的方式。

李小龙祖居

詹天佑故居→

在建筑立面改造方面,骑楼、竹筒屋和西关大屋都具有独特的建筑风格,为了不破坏其原真性和适用性,保留传统文化特色,在修缮过程中着重使用与原有建筑材料相同或类似的材料。另外,永庆坊对于街道轮廓线进行了传承,保留片区建筑外轮廓不变,仅优化了建筑外立面,达到了强化岭南传统建筑的整体特色风貌的效果。

永乐坊建筑外立面

在景观元素提取方面,永庆坊依托西关片区包含的广府文化和岭南文化,将传统地域文化元素展示得淋漓尽致。满洲窗、趟栊门、石门套、坡屋顶等西关地域元素作为点睛之笔,在永庆坊建筑修复的过程中予以保留,同时在进行景观小品设计时也将这些元素运用其中,使整个片区更具传统韵味。

除了保留传统地域元素之外,永乐坊在景观设计时遵循资源最大化利用原则,将拆迁时产生的瓦片、青砖、木材等废料二次利用,运用到场景营建中,促进资源的最大化利用。

满洲窗

“坡屋顶”元素景观小品

3业态植入活化文化遗产,保留传统店铺

永庆坊的非物质文化遗产充满着市井气息,渗透在当地居民的日常生活中,深刻地烙印在他们的生活空间和地域记忆里。因此,永乐坊的保护和活化方式以“活态”式的业态植入和展示方式为主。

永乐坊聚焦于传统文化业态,并通过创新型的表现手法来吸引游客的目光,如岭南赵家狮非遗生活馆内,游客可以利用VR技术切身体验到岭南醒狮表演;入口处的“三雕一彩一绣”展览,展示的是广东传统手工技艺广州彩瓷和广绣;紧挨着永庆坊的是一个粤剧艺术与园林建筑完美结合体——粤剧艺术博物馆,主要承载展览、演出、教育、研究、公共活动等功能。这些文化遗产业态,有着鲜明的地域文化、悠久的历史传统、完整的街区记忆,真正实现了对文化遗产的有效活化。

VR醒狮表演

“三雕一彩一绣”展览

粤剧艺术博物馆

同时,永乐坊保留了许多传统老字号店铺,这些传统老字号店铺所售卖的传统的小吃、工艺品等也是当地居民日常生活的一部分,保留了永庆坊历史文化遗产的原真性。因此,形成了独具特色的街区氛围和市井氛围,游客在游览街区的同时,也是对当地历史文化遗产的深度体验。

4非遗故事营销创建非遗街区,展示传统文化

永庆坊在微改造时就以“非遗街区”作为主要定位,让游客在这里“见人见物见生活”。这里汇聚了广彩、广绣、珐琅、饼印、骨雕、榄雕、醒狮、箫笛、铜艺等项目的非遗大师工作室,通过工作室进行广州非遗项目的展示与培训。

永庆坊粤剧文艺展演

另外,依托粤剧艺术博物馆开展粤剧乐曲文化展演活动,展示粤剧、粤曲、南拳等文化艺术瑰宝,有效引导非遗资源活化利用及创新发展,助力传承广州文化,传播广式风味。

04.结语

永庆坊对传统文化的坚守和街区改造的创新上实现了二者的平衡,对推动城市的良性更新和可持续发展具有积极的意义。

微改造模式下的历史街区改造,肩负着环境改善、文化传承及资源重整等使命,以微介入、渐进式方式由点及面的完成街区更新演替,为城市注入新生活力。因此城市更新中历史街区微改造设计模式还需要更广泛、更具深度的探索与实践,保护并营建城市独特记忆的触发之地,从而唤醒人们心灵的归属感。

- END -

*图片来源于网络,侵删文丨浙江旅游科学研究院 张馨月编辑/版丨Miya

免责声明:文章部分内容来源于网络等综合整理,版权及著作权属原作者所有,分享不用于商业用途。相关事宜可联系我们。